ヒンディー語映画において法廷ドラマは好まれるジャンルで、いくつもの名作が作られて来た。おそらく低予算で製作が可能なのも法廷ドラマがよく作られる理由であろうが、裁判というのは、弁護士と弁護士、もしくは検察と弁護士の間の、頭脳と頭脳の戦いで最終的に決まるという点も、知恵を使って何とかするのが得意なインド人の好みに合致するのではないかと思われる。ただ、インドの法廷ドラマを観ていると、インドでは裁判員制度は採られていないことが分かる。1人の裁判長もしくは複数の裁判官が判決を決める。

ところが、2016年8月12日公開の法廷ドラマ映画「Rustom」を観ると、裁判員制度が採られていることに気付く。実はインドでは英領時代から裁判員による判決が行われることがあり、独立後もその制度がしばらく残っていた。完全に裁判員制度が撤廃されたのは1973年のことだった。

インドの裁判史において、裁判員制度撤廃のきっかけとなった事件として記録されているのが、1959年のナーナーヴァティー海軍中佐の判決である。妻の浮気相手を射殺した海軍将校の公判において裁判員制度が採られ、メディアなどの世論の操作もあって、被告に無罪判決が出たという出来事だった。その後、検察側が控訴し、高等裁判所で裁判官によって終身刑が言い渡され、最高裁判所にてその判決が確定した。

「Rustom」は、このナーナーヴァティー海軍中佐の事件に緩やかに基づいた作品である。ただ、この事件が裁判員制度の撤廃につながったという論調ではなく、軍人を英雄視する方向で話がまとめられている。独立記念日の週に公開されただけあって、愛国主義映画の味付けである。

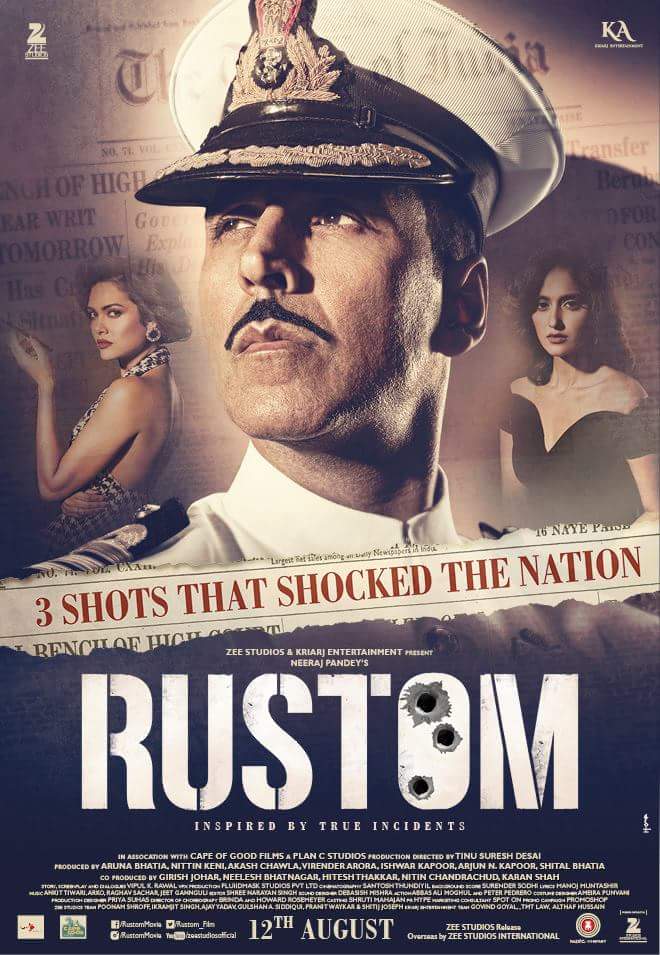

監督はティーヌー・スレーシュ・デーサーイー。「1920: London」(2016年)で監督デビューした人物である。主演はアクシャイ・クマール。ヒロインはイリアナ・デクルーズとイーシャー・グプター。他に、アルジャン・バージワー、パヴァン・マロートラー、サチン・ケーデーカル、クムド・ミシュラー、アナング・デーサーイー、パルミート・セーティー、ブリジェーンドラ・カーラーなどが出演している。

1959年。インド海軍の将校ルスタム・パーヴリー(アクシャイ・クマール)は、駆逐艦INSマイソールに乗船し、予定より早くボンベイ港に帰還した。自宅に帰ると妻のシンティア(イリアナ・デクルーズ)がいなかった。調べてみたところ、実業家ヴィクラム・マキージャー(アルジャン・バージワー)と不倫関係にあることが分かる。ルスタムはヴィクラムの家に押しかけ、彼の胸に3発の弾丸を浴びせ、殺害する。ルスタムは警察に自首する。 ルスタムの裁判が9人の裁判員の審査の下に行われることになった。ルスタムは弁護士を雇わず、自ら弁護することを決める。一方、検察官はラクシュマン・カンガーニー(サチン・ケーデーカル)であった。ヴィクラムの妹プリーティ(イーシャー・グプター)はカンガーニーに、ルスタムを何としてでも有罪にするように圧力を掛ける。 公判においてルスタムは、ヴィクラムを殺したことは認めたが、無罪を主張する。カンガーニーは証人を操作し、ルスタムに不利な証言をさせようとするが、ルスタムはひとつひとつ嘘を暴く。そして、正当防衛を主張する。また、新聞社の社長エリック・ビルモーリヤー(クムド・ミシュラー)は、新聞にあることないことを書き立てて世間にルスタム無罪の世論を広めさせる。そんなこともあって、裁判員はルスタムの主張を信じるようになる。 判決の直前、ヴィクラム殺害の捜査をしていたヴィンセント・ロボ警部補(パヴァン・マロートラー)が新事実を持って法廷に現れる。ルスタムはヴィクラム殺害の直前にデリーの国防省に電話をしており、その中で「ヴィクラムを許さない」と語っていた。だが、この新事実も裁判員の判断を覆すことはできず、8対1でルスタムは無罪となる。 ただ、事実は異なっていた。ルスタムがヴィンセントに語ったところでは、実はルスタムはヴィクラムとプラシャーント・カーマト海軍少将(パルミート・セーティー)と共謀して、使えない空母を英国から購入する契約を結び、巨額のキックバックを手にしようとしていた情報を掴んでいた。しかも、国防省長官もこの汚職に加担していた。ルスタムはこれを止めるため、ヴィクラムを殺したのだった。

ナーナーヴァティー海軍中佐の裁判は、様々な要因から世間の注目を浴びたとされている。まず、事件自体にスパイスが効いていた。忠誠心の高い軍人が、留守中に不貞を働いた妻の愛人を射殺し、自首した。これだけで、被告である軍人の方に同情が集まる余地がある。それに加えて、コミュニティー同士の争いもあった。ナーナーヴァティーはパールスィー、つまり拝火教徒であり、殺された愛人はスィンディーであった。パールスィーのコミュニティーは、新聞社も含めて、ナーナーヴァティーの応援をし、世論を無罪の方向に持って行こうとした。一方、スィンディーのコミュニティーは殺された愛人やその妹の方に肩入れをした。さらに、ナーナーヴァティーは、当時の首相であるジャワーハルラール・ネルーと近い関係にあった。これだけ役者が揃えば、様々な展開があり得る。極めつけは、裁判員の多くが被告に同情し、殺人犯を無罪としてしまったことだ。司法がこれを認めてしまったら、不貞を働いた妻の愛人を夫が自ら殺す行為が合法化されてしまう。

このようにドラマチックな事件および裁判であったため、ナーナーヴァティー裁判は今まで何度も映画化されて来た。スニール・ダット主演「Yeh Rastey Hain Pyar Ke」(1963年)やヴィノード・カンナー主演「Achanak」(1973年)などである。

ただ、「Rustom」がユニークだったのは、アクシャイ・クマール演じる主人公ルスタムが、海軍将校や国防省官僚の汚職を暴き、国家に不利益が出るのを防ごうとしたという架空の動機が加わっていたことだ。この加工があったことで、単なる痴情のもつれが、愛国主義映画に様変わりしていた。

実際の裁判では、裁判長が裁判員の判決を覆し、高等裁判所に上げた。「Rustom」では、裁判員の判決が世間の人々に歓迎される要素を描いてハッピーエンディングとしていた。ただ、陰謀論を持ち込んで無理矢理ハッピーエンディングにしてしまったために、イリアナ・デクルーズ演じるシンティアのキャラが迷走していた。彼女は不倫を認めており、彼女の不倫が今回の事件を引き起こした。だが、彼女はほとんど罰せられていない。むしろ、被害者のような描かれ方だった。実際には、ナーナーヴァティーの妻シルヴィアと不倫相手プレーム・アーフージャーは本気の不倫関係にあったようだ。だが、プレームがシルヴィアと結婚する意思を翻意したためにシルヴィアが愛想を尽かし、彼との不倫を夫に打ち明けたとされている。

アクシャイ・クマールは、頭脳明晰で忠誠心にあふれた軍人を堅実に演じていた。イリアナ・デクルーズは泣いてばかりだったが、美しさは相変わらずで、泣き顔もきれいだった。ただ、イリアナよりもインパクトがあったのは、セカンドヒロイン、もしくは悪役とも言える、プリーティを演じたイーシャー・グプターである。氷のように冷たい表情を持つ妖艶な美女を、肝の据わった演技で堂々と演じ切っていた。パヴァン・マロートラーやサチン・ケーデーカルはそれぞれの役をそつなく演じていた。

1950年代のボンベイの街並みが再現され、人々のファッションも当時のものをイメージしていたのだろう。一瞬だけデリーも出て来るが、降り立った空港は、現在使われているインディラー・ガーンディー国際空港ではなく、おそらくサフダルジャング空港なのだと思う。ただ、そういう時代の雰囲気を醸し出すために使われたCGが低品質であったし、カメラワークや編集にも素人っぽさが感じられた。決して欠点のない映画ではなかった。

「Rustom」は、まだ裁判員制度が残っていた時代のインドにおいて、裁判員制度の弱点が明らかになった実際の事件を映画化した法廷ドラマ映画である。ただ、架空の要素を加えることで、巧みに愛国主義映画に仕上げていた。興行的にも大成功し、2016年の大ヒット映画の一本に数えられている。ただ、弱点も多く、仕上げ方にも疑問が残った。重要な作品ではあるが、手放しで賞賛はできない映画である。