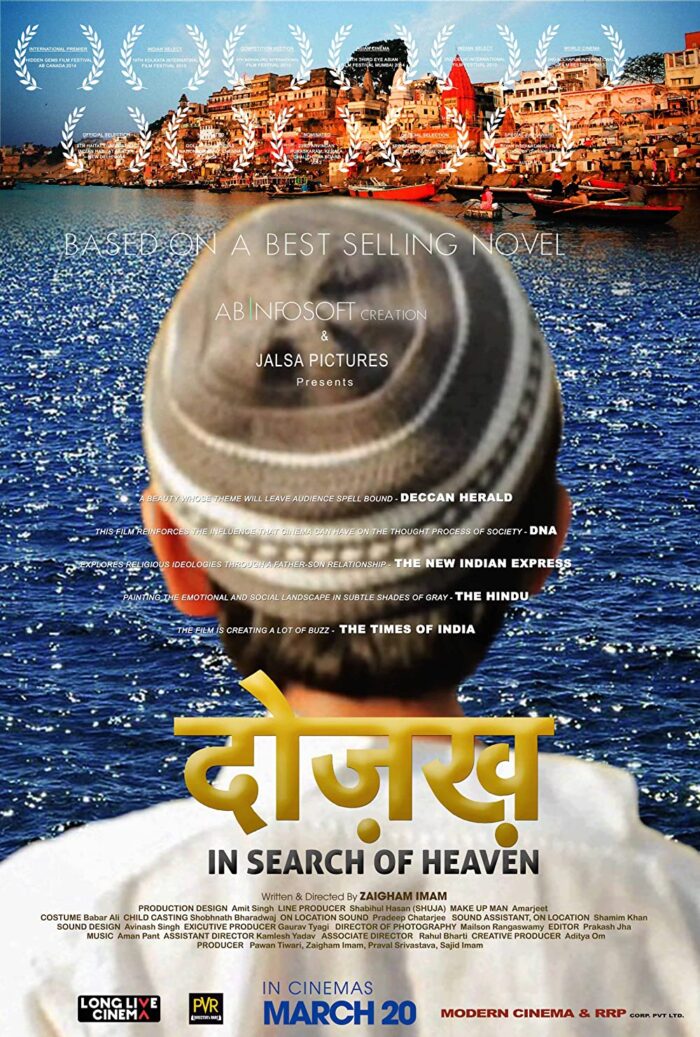

「Dozakh(地獄)」は、2013年11月12日にコールカーター国際映画祭でプレミア上映され、2015年3月20日にインドで劇場一般公開された映画である。ヴァーラーナスィー近郊の町に住むイスラーム教徒一家の物語で、同名の小説を原作としている。

監督はザイガム・イマーム。元々はヒンディー語の新聞やニュース番組で働くジャーナリストだったが、今回は自身の書いた小説を映画化し、監督業にも進出した。キャストは、ラリト・モーハン・ティワーリー、ナズィーム・カーン、ガリク・チャウダリー、パワン・ティワーリー、ルビー・サーイニーなどである。

ウッタル・プラデーシュ州ヴァーラーナスィー近郊の町ラームナガルに住むマウルヴィー・サーハブ(ラリト・モーハン・ティワーリー)は、モスクでアザーンを詠み上げるムアーズィンであった。彼には妻(ルビー・サーイニー)との間に一人息子のジャーヌー(ガリク・チャウダリー)がいた。 ある朝、マウルヴィー・サーハブが目を覚ますと、ジャーヌーがいなかった。ジャーヌーを探し回ったが見つからなかった。3日経ったところで彼はヴァーラーナスィーへ行って探すが、やはり手掛かりはなかった。そこで彼は警察に捜索願を出しに行く。警察の質問に答える形でマウルヴィー・サーハブはジャーヌーがいなくなる前の出来事を話し出す。 実は最近、ジャーヌーは母親を交通事故で亡くしていた。また、ジャーヌーは近所に住むパンディトジー(ナズィーム・カーン)と仲良しで、ヒンドゥー教徒の習慣にも興味を持っていた。ジャーヌーは、死ぬと土葬されるイスラーム教徒の風習を嫌っており、死んだら埋めないで欲しいと父親に言っていた。マウルヴィー・サーハブは、妻が土葬された後、ジャーヌーが掘り起こそうとしていたのも見ていた。 警察には、最近発見された、溺れて死んだ少年の遺体が保管されていた。マウルヴィー・サーハブが確認すると、それはジャーヌーだった。マウルヴィー・サーハブは息子の遺体を自宅に持ち帰ろうとするが、生前の彼の言葉を思い出し、ガンガー河の辺で火葬し、その遺灰を河に流す。そして、一部の遺灰を持ち帰り、母親の墓の土と混ぜる。

映画の冒頭では、ヒンドゥー教徒のパンディト(僧侶)たちが鐘を打ち鳴らしてガーヤトリー・マントラを唱えるのに重ねて、マウルヴィー・サーハブがイスラーム教徒に礼拝を呼び掛ける朝のアザーンを詠唱するシーンが描写される。この映像から、舞台となっているラームナガルでは、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で緊張が高まっている様子がうかがわれる。

「Dozakh」は、ヒンドゥー教最大の聖地ヴァーラーナスィー近郊に住むイスラーム教徒の一家が主人公の映画であり、その主題が宗教対立にあることは鑑賞前から容易に想像できることである。この冒頭のシーンはその予想を裏書きするものだ。また、マウルヴィー・サーハブはヒンドゥー教を忌避しており、息子にはヒンドゥー教寺院に近付くなと教えていた。そして、学校の勉強よりも聖典クルアーンの勉強を勧めていた。この辺りも予想通りだ。

しかし、12歳の少年ジャーヌーの視点は全く別だった。どういう理由からかは分からないが、ジャーヌーはイスラーム教よりもヒンドゥー教に惹かれていた。近所で催されるラームリーラー(参照)で猿の将軍ハヌマーンを演じたがり、学校で習うガンガー河の降臨の神話を、目を輝かせて聞く。近所の寺院で司祭を務めるパンディトジーとも仲が良く、よく寺院に話を聞きに行っていた。そして、イスラーム教の土葬よりもヒンドゥー教の火葬の方に魅力を感じていた。

物語は、ジャーヌーが行方不明になるところから始まる。結局、ジャーヌーはヴァーラーナスィーで遺体で発見され、悲しい結末になる。死ぬ直前、ジャーヌーは交通事故で母親を亡くしていた。母親は当然のことながらイスラーム教式に土葬されたのだが、ジャーヌーはそれを見て、母親が暗闇の中に閉じ込められたという印象を受ける。そして、母親の遺体を掘り起こそうとしていた。おそらくジャーヌーは母親を火葬にしようとヴァーラーナスィーを訪れたのだと思われる。誤って河に落ち溺れ死んでしまったのだろう。

ヒンドゥー教に傾倒する息子に厳しく当たりながらも、彼を溺愛していたマウルヴィー・サーハブは、息子の死を目の当たりにして泣き崩れる。彼は遺体を持ち帰ろうとするのだが、生前の息子の言葉を思い出し、イスラーム教徒としては異例であるが、息子をヒンドゥー教式に火葬にし、遺灰をガンガー河に流す。

解釈が分かれる映画である。おそらくイスラーム教徒にとってはショックの大きいエンディングであろう。イスラーム教徒の宗教的感情を傷付けているとの誹謗中傷があるかもしれない。だが、おそらく監督は信教の自由を主張したいのだと思われる。ジャーヌーはイスラーム教徒の家庭で生まれたために自動的にイスラーム教徒になっていたが、物心が付いてくる中で、イスラーム教よりもヒンドゥー教の方に傾倒していった。生まれる家庭が選べないのと同様、人は生まれる宗教を選べない。ならば、せめて自分の選んだ宗教の方式で葬儀を挙げてもいいのではないか。ジャーヌーがヒンドゥー教式に火葬されたエンディングは、そんな新しい信教の自由の形を提案する非常にラディカルなものだと捉えられる。

ただ、映画の作りはインディーズの域を出ない。特に音響が未熟で、不必要な音が入ったり、台詞のボリューム調整がうまくいっていなかったりして、耳障りが悪い。BGMも素人が作ったみたいにしょぼかった。現在と過去のシーンが入り乱れる複雑な構成をしていたが、その点は、画面を白黒にするなどして分かりやすくする工夫があり、うまく編集できていた。

マウルヴィー・サーハブを演じたラリト・モーハン・ティワーリーは、「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年/邦題:シャー・ルク・カーンのDDLJラブゲット大作戦)や「Samrat Prithviraj」(2022年)など、多くのヒンディー語映画に脇役で出演している。終盤、マウルヴィー・サーハブを火葬場まで連れて行くオートリクシャー運転手を演じたパワン・ティワーリーは、プロデューサーの一人である。

マウルヴィー・サーハブがアザーンを詠んでいたモスクは、ヴァーラーナスィーではなく、ジャウンプルにあるアターラー・マスジドである。巨大なピーシュターク(門)を構えた立派なモスクで、14-15世紀に造られた。ジャウンプルにはその時期にデリーの王朝とは独立したジャウンプル王国が栄えており、このような壮麗なモスクが造られることになった。

「Dozakh」は、ヴァーラーナスィー近郊が舞台、イスラーム教徒一家が主人公など、宗教対立を主題にした映画かと思いきや、ヒンドゥー教に憧れる12歳のイスラーム教徒少年の新鮮な視線が入っており、信教の自由というかなり大きなテーマに触れる映画になっている。監督自身が書いた小説を原作にしているが、監督は元々ジャーナリストであり、もしかしたら何らかの実話がベースにあるのかもしれない。作りは未熟だが、インパクトのある映画である。