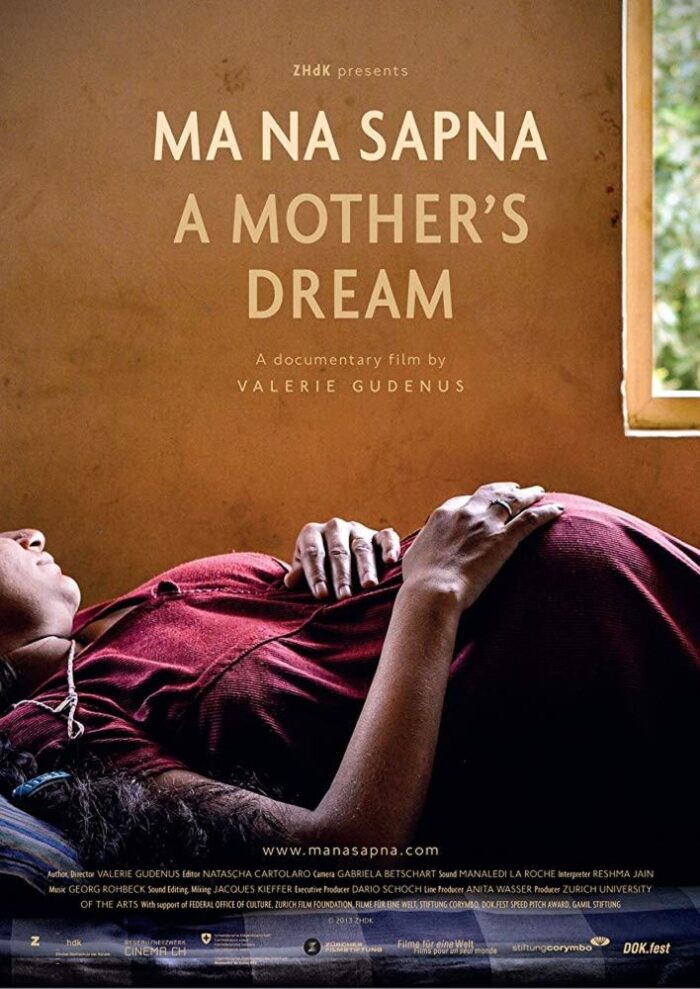

アジアンドキュメンタリーズで配信されている「Ma Na Sapna – A Mother’s Dream」は、インドの代理母産業を取り上げたドキュメンタリー映画である。監督はオーストリア人バレリー・グデヌスで、製作はスイスのチューリッヒ芸術大学になっている。

撮影が行われたのはグジャラート州のアーナンドで、ほとんどの台詞はグジャラーティー語である。2013年4月13日にニヨン映画祭でプレミア上映されており、撮影は2010年から12年の間くらいに行われたと思われる。このタイミングは非常に重要である。なぜなら、インドで代理母が合法化されたのが2002年で、2015年には外国人がインド人に代理母を依頼することが禁止され、その後段階的に規制が強化されたからだ。インドにおける代理母ビジネスはこの10年余りの期間に花開いた。「Ma Na Sapna」が撮影されたのは、正に代理母ビジネスがたけなわの頃であった。

カメラが入ったのは、代理母を大々的に行っているアーカーンクシャー病院である。この病院には、代理母出産を専門とするナイナー・パテール医師がおり、彼女の協力によってこの映画が成立した。代理母となった複数の女性たちのインタビューにより、インドの代理母ビジネスの実態が浮かび上がってくる。

とはいえ、グデヌス監督はインドの代理母ビジネスを決して暗い色調で描写していない。まず、映画からは、代理母になるのはやはり貧困層の女性であることが分かる。夫を亡くしたり離婚したりしていて、家を買ったり子供に教育を施したりするためにお金が入り用で、まとまった金が入ることを知って自ら代理母になることを選んだ女性たちばかりだった。パテール医師も、社会貢献のつもりで代理母出産を推進していた。パテール医師は女性たちから神様のように慕われていた。

ただ、代理母になることを選んだ女性たちは自由を大きく制限される。受精卵が移植され、妊娠していることが分かると、代理母は9ヶ月間、専用の居住施設に入れられて他の女性たちの集団生活することになる。もちろんそれは本人の同意の上での集団生活なのだが、こうする必要があるのは、妊娠したことが分かると姿をくらます女性があまりに多かったからだと説明されていた。また、出産した後も、代理母がその赤ちゃんに必要以上に愛着を持つことがないように工夫されていた。例えば、代理母は直接赤ちゃんに母乳を飲ませることができない。赤ちゃんとの対面も非常に限られており、基本的には母子は分離されることになる。

パテール医師は、施設で暮らす女性たちに読み書きも教えようとしていた。やはり自分の名前を署名できない、いわゆる文盲の女性たちも少なからずいた。代理母になった女性たちは、出産して赤ちゃんを依頼主に引き渡すことで大金を手にするが、学がないとその金を有効に使うことができない。しかしながら、映像になっていたのは簡単な英語を教えている授業のみであったし、パテール医師が女性たちに言い聞かせていたのは、最低でも自署ができるようになることだったので、それほど高度な教育は行われていないようにも見えた。

複数の代理母のエピソードが語られていたが、もっともドラマチックに描かれていたのはパールルである。彼女は、カナダ在住インド人夫婦の代理母となり、双子の女の子を出産した。だが、出産後もしばらく依頼主夫婦が現れなかったため、彼女は赤ちゃんの世話をする機会に恵まれた。やはり世話をしていると情が移ってくるものだ。出産から2週間以上経った後にやっと夫婦が現れた。パールルは涙ながらに双子の赤ちゃんを夫婦に引き渡した。やはり、自分の受精卵ではないとしても、自分の子宮で育て出産した子供に対して、母親として愛着を感じるのは自然なことだ。特にインド人女性は母性愛が強いと感じる。現れたインド人夫婦はとても都会的で、代理母のパールルとは同じインド人とは思えないほど雰囲気に違いがあった。母子の別れと同じくらい、世の中の不平等さも見えて、とても心苦しい場面であった。

どのように許可を得て撮ったのか分からないが、映画を観ていると、かなり微妙な場面でもカメラを回していることに気付く。例えば集住する代理母同士の喧嘩があるのだが、そういうシーンをよくタイミング良く捉えていたと思う。また、帝王切開手術の映像もある。ここまで映像で見せていいのか心配になるくらいだ。

「Ma Na Sapna – A Mother’s Dream」は、かつてインドで花開いた代理母産業の現場に入り込んで作られたドキュメンタリー映画である。一方的に判断を下すような作品ではなく、かなり中立な視点から代理母になった女性たちの心境や、代理母を推進する女医の考え方、そして代理母スカウトの女性の苦労などが綴られており、優れたドキュメンタリーになっている。