インド初の純国産映画「Raja Harishchandra」(1913年)を作ったダーダーサーヘブ・パールケーは「インド映画の父」として知られている。世界最大の映画大国であるインドの映画産業の礎を築いた人物であり、インドの映画界では最大限の敬意を払われている。

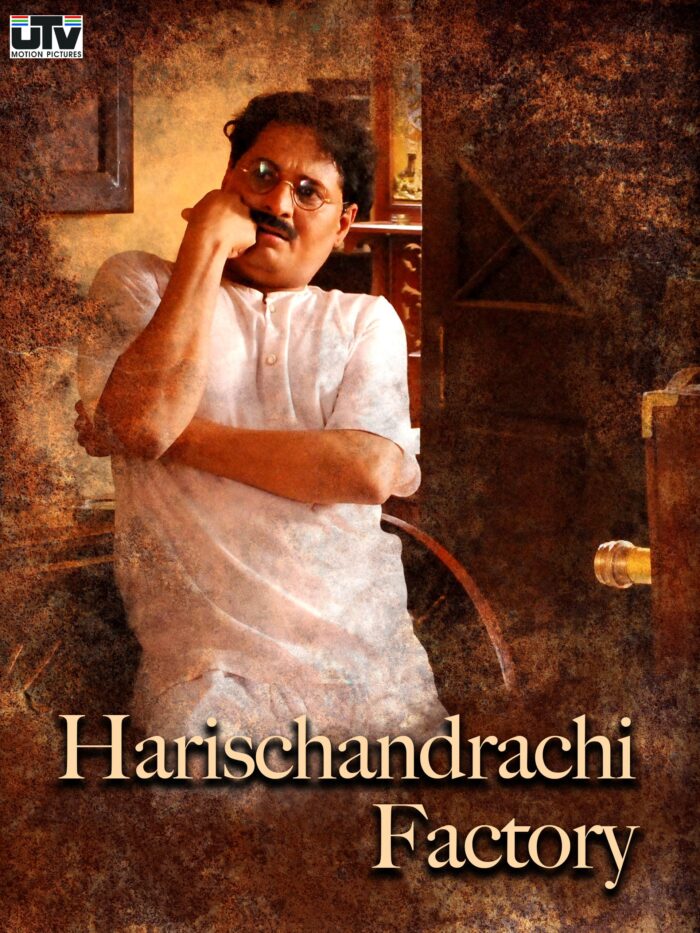

2009年にプネーやデリーでの映画祭に出品され、2010年1月29日に劇場一般公開されたマラーティー語映画「Harishchandrachi Factory」は、ダーダーサーヘブ・パールケーが映画という最新技術に出会い、自分でインド神話を題材にした国産映画を作り出すところまでを描いた作品である。インド映画産業がどのように始まったのかを垣間見ることができる作品だ。

監督は新人のパレーク・モーカシー。キャストは、ナンドゥー・マーダヴ、ヴィバーヴァリー・デーシュパーンデー、アタルヴァ・カールヴェー、モーヒト・ゴーカレーなど。マラーティー語の映画や舞台劇の俳優たちである。

1911年のボンベイ。写真家かつ手品師のダーダーサーヘブ・パールケー(ナンドゥー・マーダヴ)は映画に出会い魅了され、インド神話を題材にした映画を作ることを思い付く。私財を投げ打って映画の研究をし、ロンドンに渡ってカメラや映写機を手に入れて帰ってくる。そして、俳優を集めてインド神話「サティヤ・ハリシュチャンドラ」の映画を撮り始める。妻のサラスワティー(ヴィバーヴァリー・デーシュパーンデー)をはじめ、家族も一丸になって映画作りに協力し、映画が完成する。当初は客入りがよくなかったが、次第に口コミで客が入るようになり、次々に新作を発表する。

低予算映画ではあるが、20世紀前半のボンベイを再現するため、セットや大道具にはかなり力を入れている。また、わざと無声映画のような16.6fpsのカクカクした動きにしており、インド最初の映画の誕生を描いた映画にふさわしい雰囲気を醸し出すことに成功していた。

主人公ダーダーサーヘブ・パールケーも底抜けに前向きな性格で、どんな逆風でもウィットを忘れず、笑顔で乗り切る。とはいっても、ほとんど逆境はなく、物事は驚くほどスムーズに運ぶ。あまりにも物語を単純にし過ぎているようにも感じたが、無声映画時代の牧歌的な雰囲気に助けられ、物語の単純さが欠点には思えなかった。

イエス・キリストを題材にしたフランス映画「キリストの生涯」(1906年)などの無声映画を観て感動したパールケーは、キリストの映画が作れるならばインド神話の映画も作れるはずだと考え、映画製作技術を学び、インド神話を題材にした映画を作り出す。初期の映画作りは家内工業みたいなもので、家族総出で映画作りの夢に邁進する。その様子が見ていて微笑ましい。妻のサラスワティーも相当理解のある女性だったようである。また、パールケーは英国人から英国での映画製作をオファーされるが断る。彼にとっての夢は、映画作りや金儲けではなく、インドに映画を根付かせることだった。彼のその決断と情熱のおかげで、現在、世界最大の映画産業がインドに存在するのである。

ダーダーサーヘブ・パールケーは、インド神様ポスターの祖ラージャー・ラヴィ・ヴァルマーの印刷所でも働いていたことがあり、その経験も国産映画作りに活かされていた。まだ当時は映画すらめずらしかったため、そもそも映画俳優などという職業は存在せず、やっと集めた出演者たちも素人ばかりだった。彼らに演技指導をする際、ラージャー・ラヴィ・ヴァルマーの絵が役に立っていた。

「動く絵」を作っているということ自体がなかなか周囲の人々に理解されなかった苦労も描かれていた。パールケーのスタジオで働く人々は皆、狂人扱いされてしまっていた。パールケーは、落ち込む彼らに、「ハリシュチャンドラの工場」で働いていると答えればいいと言う。このエピソードが題名「Harishchandrachi Factory」の元になっている。

「Harishchandrachi Factory」は、インド映画の父、ダーダーサーヘブ・パールケーが映画に出会ってから初の国産映画を作るまでを描いたマラーティー語映画である。この映画自体が無声映画のような、ユニークな雰囲気の映画であり、インド映画の誕生の様子を楽しんで知ることができる。2010年のアカデミー賞最優秀外国映画賞公式ノミネート作品にも選ばれた良作である。