2007年6月8日から5本のヒンディー語映画が一気に封切られた。「The Train」、「Swami」、「Dharm」、「Red Swastik」、「Mera Pehla Pehal Pyaar」である。経験上、3本以上のヒンディー語映画が同時に公開されると、それらは全て駄作である可能性が高いことが分かっている。その週は何らかの理由から駄作のダンピング週間なのである。特に期待作公開予定週の前の週に封切られる映画は要注意だ。と思ってよく見てみると、今週の金曜日からはヤシュラージ・フィルムスの「Jhoom Barabar Jhoom」と、ラジニーカーント主演「Sivaji」という2大作の公開が控えている。これだけの要素が揃えば、6月8日公開の5作品の総駄作が決定したようなものである。しかし、新聞のレビューでは「Dharm」の評価が高く、この映画だけは観てみようと思った。

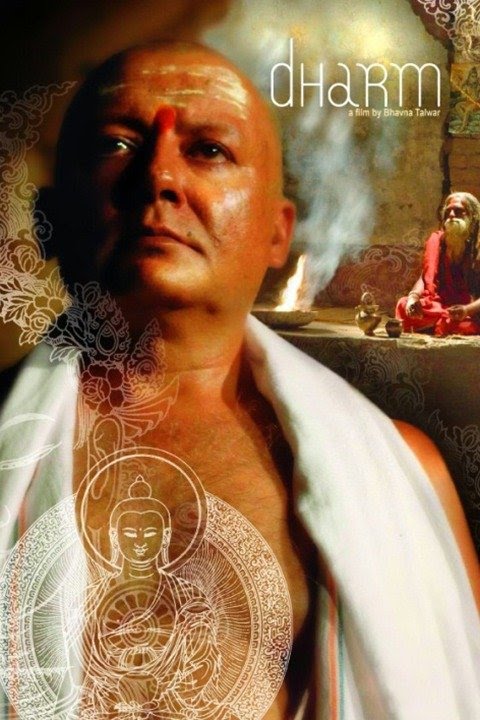

監督:バーヴナー・タルワール

制作:シータル・V・タルワール

音楽:デーバジョーティ・ミシュラー

作詞:ヴァルン・ガウタム、ヴィバー・スィン

出演:パンカジ・カプール、クリシュ・パレーク、スプリヤー・パータク・カプール、KKライナー、パンカジ・トリパーティー、ダヤーシャンカル・パーンデーイ、リシター・バット

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞。

パンディト・チャトゥルヴェーディー(パンカジ・カプール)は、ヴァーラーナスィーで最も尊敬を集めるブラーフマンであった。彼は毎日の務めを決して怠らず、ダルマ(宗教義務)に則った生活を送っていた。

ある日、娘が男の子の赤ん坊を家に連れて来る。ある女性から預かったのだが、その女性が戻って来ず、仕方なく家に連れて来たのだった。妻のパールワティー(スプリヤー・パータク・カプール)は男の子を渇望しており、これを神様の贈り物だと考える。だが、どのカーストの子供か分からないため、チャトゥルヴェーディーはその子に触ろうともしなかった。警察に届出を出し、赤ん坊を探している母親はいないか聞いてみたが、手掛かりは掴めなかった。妻の説得もあり、チャトゥルヴェーディーは男の子を養子にすることに決める。名前はカールティケーヤと名付けた。

頑固なチャトゥルヴェーディーもカールティケーヤの世話をする内に父性愛に目覚めて行く。今や彼は目に入れても痛くないほどカールティケーヤをかわいがるようになった。ところがある日、チャトゥルヴェーディーの家にカールティケーヤの母親が訪ねて来る。母親の姿を見たチャトゥルヴェーディーが愕然とする。なんとムスリムだったのである。カールティケーヤは母親に連れて行かれてしまう。

ムスリムの子供を養子にしたことにより、チャトゥルヴェーディーのダルマは穢れてしまった。チャトゥルヴェーディーはシュッディーカラン(浄化)とプラーヤシュチト(禊)をするため、マウン・ヴラト(沈黙の行)に入る。だが、彼の頭の中にはどうしてもカールティケーヤのことが思い出されて来てしまう。それを振り払うため、最も困難と言われる行、チャンドラーヤン・ヴラトを始める。そして遂にカールティケーヤへの愛情を捨て去る。

その頃、ヴァーラーナスィー近辺ではヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間の衝突が度々発生していた。暴動の中、カールティケーヤの母親は死んでしまい、チャトゥルヴェーディーの家に再びカールティケーヤが戻って来る。だが、チャトゥルヴェーディーも妻も彼を家の中に入れようとしなかった。

苦悩したチャトゥルヴェーディーは、カールティケーヤを探しに、暴動によって壊滅状態となったイスラーム教徒の居住区を徘徊する。彼はやっとカールティケーヤを見つけるが、そこにヒンドゥー教過激派を率いたスーリヤプラカーシュが現れる。スーリヤプラカーシュはチャトゥルヴェーディーの檀家の息子で、弟子でもあった。チャトゥルヴェーディーはスーリヤプラカーシュに、「ダルマとは人道主義だ」と説く。その言葉に暴徒たちは戦意をなくす。チャトゥルヴェーディーはカールティケーヤを連れて家に帰る。

編集に粗雑な点がいくつか散見されたが、テーマが明確で、非常にパワフルな映画であった。聖地ヴァーラーナスィーの雰囲気がよく再現されており、口数少ないパンカジ・カプールの鬼気迫る演技が映画を迫力あるものにしていた。

主人公チャトゥルヴェーディーは、ダルマを守り、ダルマを守らせることを自分のカルタヴャ(責務)としていた。シャーストラ(経典)に書いてあることのみが彼にとって真実であった。ガンガーでの沐浴を終えて家に帰る途中のチャトゥルヴェーディーを不可触民の掃き掃除人がうっかり触れてしまうと、彼はガンガーに引き返して再び沐浴をする。その際、掃除人は周囲の人々からリンチに遭うが、チャトゥルヴェーディーは止めようとしない。見かねたサードゥがチャトゥルヴェーディーに、スィク教の聖典グル・グラント・サーヒブの一節を聞かせ、人は皆平等だと諌める。

Awal Allah Noor Upaya

Qudrat Ke Sab Bande

Ek Noor Sab Sat Upgaya

Kaun Bhale Kaun Mande

まず神があり、そして光が発せられた

人類は皆、神の創造物である

ひとつの光によって全世界が誕生した

誰が偉く、誰が卑しいなどということがあろうか?

だが、チャトゥルヴェーディーは聞く耳を持たない。そんなチャトゥルヴェーディーの人生の転機となったのが、カールティケーヤであった。ある日、母親が行方不明になってしまった男の赤ん坊を、娘が家に連れて来る。どのカーストの子供か分からない赤ん坊を引き取ることにチャトゥルヴェーディーは反対だったが、男の子が欲しかった妻は、「ブラーフマンの子供だ」と嘘を付き、その子を養子にするように説得する。チャトゥルヴェーディーも次第に父性愛に目覚め、いつの間にか片時も傍から離れさせないほど溺愛するようになった。だが、ある日突然母親が現れる。最悪なことに、母親はブラーフマンではなく、なんとムスリムであった。敬虔なブラーフマンは、家の中にイスラーム教徒を上がらせることもしない。家が穢れるからである。そのイスラーム教徒の子供を養子にして数年間育ててしまった。ショックを受けたチャトゥルヴェーディーは、穢れを浄化するため、そしてカールティケーヤへの愛情を捨て去るため、その日から厳しい修行生活に入る。どうしてもカールティケーヤのことが忘れられないチャトゥルヴェーディーは、最も困難な行と言われるチャンドラーヤン・ヴラトを始める。月の満ち欠けに従って節食や断食を行う行で、みるみる内にチャトゥルヴェーディーはやつれて行ってしまった。だが、行が終わったときには彼はカールティケーヤを全く忘れることに成功した。

ところが、皮肉なことに、そのときカールティケーヤが家に戻って来る。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の衝突により、母親が死んでしまったのである。だが、チャトゥルヴェーディーは不動のまま礼拝室から出ず、妻は家の戸や窓を閉め切って、カールティケーヤが入って来れないようにする。こうしてチャトゥルヴェーディーはダルマの危機を乗り切ったのであった。しかし、これが正しい行いだったのか?チャトゥルヴェーディーは再び葛藤に悩むようになり、解決を求めるため、シャーストラを読み漁る。そしてサードゥから言われた詩の一節を思い出す。

Awal Allah Noor Upaya

Qudrat Ke Sab Bande

Ek Noor Sab Sat Upgaya

Kaun Bhale Kaun Mande

「ダルマこそ真実である」と日頃から唱えていたチャトゥルヴェーディーが最終的に行き着いたのは、「ダルマとは人道主義である」という結論であった。つまり、人の道を外れた行為は、宗教でも何でもない、ということだ。チャトゥルヴェーディーは暴動で廃墟となった町を駆け抜け、カールティケーヤを探し出して再び引き取る。

映画の中では、チャトゥルヴェーディーの人道主義への目覚めと相対するように、若いヒンドゥー教徒の間で過激主義や排他主義が高まって行った。特に、妹が白人と結婚したことに屈辱を覚え、過激主義に走ったスーリヤプラカーシュがその旗頭であった。最後にチャトゥルヴェーディーとスーリヤプラカーシュは会いまみえるが、チャトゥルヴェーディーの迫力と真理の言葉の前に、スーリヤプラカーシュは成す術がなかった。ただし、映画のクライマックスとしては上出来であったが、若者が過激主義に走っていく過程はステレオタイプな切り口に過ぎず、分析が足りていなかったように思えた。

また、ヴァーラーナスィーのガートの風景もよく再現されていた。サードゥが座っていたり、カメラを持った外国人観光客がうろついていたりと、現在のヴァーラーナスィーそのものであった。特にヴァーラーナスィーの「俗」の部分を描写しようとする努力が伺われた。チャトゥルヴェーディーの人望に嫉妬し、外国人観光客を相手にせこい金儲けをするパンディト(僧侶)、ダヤーシャンカルがその象徴であった。「Banaras」(2006年)というヴァーラーナスィーを舞台にした映画があったが、それよりも「Dharm」の方がヴァーラーナスィーの本当の雰囲気をよく再現できていたと思う。

あくまで映画のメインテーマは宗教の盲従への批判や、コミュナル意識の無意味さであったが、少しだけヒンドゥー教の中での女性問題にも触れられていた。チャトゥルヴェーディーに師事してヒンドゥー教に関してリサーチをしていたジャーナリストのポールは、彼に「パティヴラト(夫の長寿を願って妻がする断食)」について質問する。それに対しチャトゥルヴェーディーは、「我々の社会では、夫のいない女性のステータスはない」と答える。その後、ポールはチャトゥルヴェーディーの檀家の娘マニ(リシター・バット)と結婚するが、コミュナル暴動に巻き込まれて殺されてしまう。未亡人となったマニは白衣をまとい、実家の片隅にひっそりと住むことになる。インドでは今年公開されたディーパー・メヘター監督の「Water」(2005年)でも描かれていた寡婦問題だが、「Dharm」では参照程度の扱いであった。

「Dharm」の中心はあらゆる意味で間違いなくパンカジ・カプールである。言葉ではなく、体で物を語る彼の演技は、「Dharm」を一級品の映画に押し上げていた。チャトゥルヴェーディーが初めてカールティケーヤを抱き上げる瞬間の一気に紐が緩んだかのような笑顔や、突然カールティケーヤが戻って来たときの無表情の中の動揺など、さすがと唸らされるような演技が目白押しであった。妻パールワティーを演じたスプリヤー・パータク・カプールは、パンカジ・カプールの本当の妻である。ひたすら夫を気遣う彼女の演技も素晴らしかった。最近ヒンディー語映画ではとんと見かけなくなってしまったリシター・バットがマニを演じていたが、相変わらず覇気のない女優のままであった。

ブラーフマンが主人公であることもあり、使用言語はサンスクリット語と、サンスクリット語から重度に語彙を借用したヒンディー語がほとんどである。ヒンディー語学習者にとって、理解は困難な部類に入るヒンディー語映画であろう。

「Dharm」は、「宗教とは何か」という普遍的な問いをインドの文脈で答えた重厚な作品である。シーンとシーンのつなぎ目が雑だったり、セットがチャチだったりと、いくつか弱点はあるのだが、非常にパワフルな映画に仕上がっている。オススメの作品である。