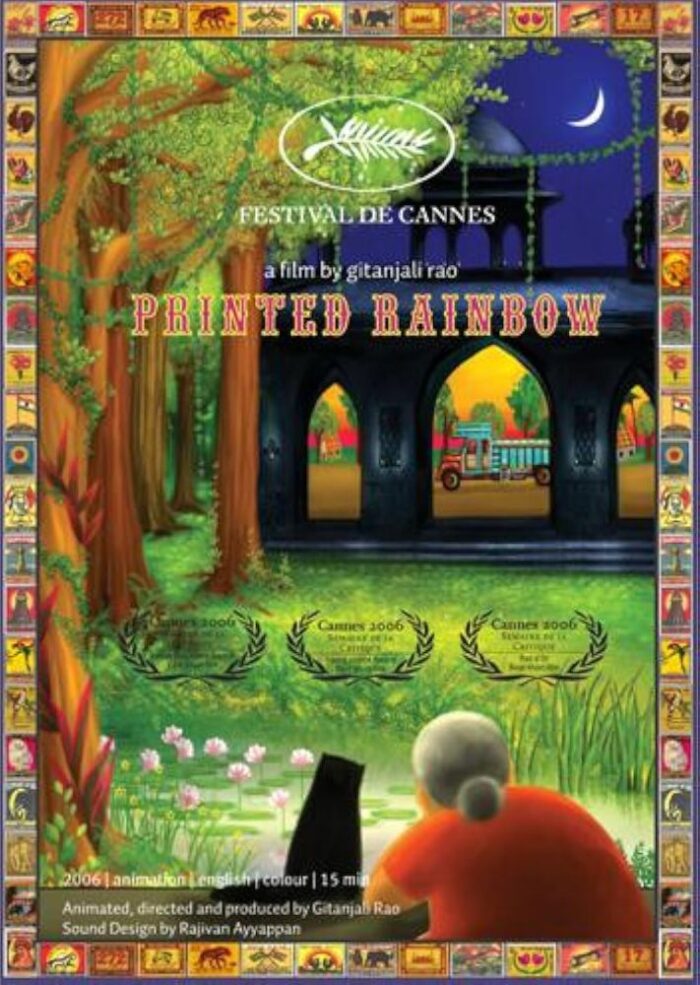

2006年5月30日にカンヌ映画祭の批評家週間で上映されたギーターンジャリ・ラーオ監督の短編アニメーション映画「Printed Rainbow」は、マッチ箱収集家の老婆が主人公の幻想的な物語である。上映時間は15分ほどだ。

ギーターンジャリ・ラーオ監督は元々女優であり、「China Gate」(1998年)や「Lajja」(2001年)などに女優として出演していた。「Printed Rainbow」は彼女の初監督作品であり、アニメーションも自分で作成したという。

「Printed Rainbow」のアニメーションは、まるで磨りガラスを通して見ているような、独特のボンヤリとした画風で描かれている。セリフはなく、キャラクターの動きや場面展開によってストーリーを読み取ることになる。

まずは主人公である老婆の日常生活が描かれる。老婆は1匹の猫を飼っており、一緒に住んでいる。また、近所に住む老人とはいい話し相手のようで、一緒に紅茶を飲んで語らっている様子が見て取れる。ただ、これらの情景は全てモノクロで描かれている。

どうやら老婆はマッチ箱集めが趣味のようで、彼女が宝箱を開けると、中には多くのカラフルなマッチ箱が詰まっている。そう、面白いことに、マッチ箱だけがカラーなのである。インドのマッチ箱には素朴な絵が描かれており、確かにコレクター心をくすぐる。老婆がマッチ箱を手に取ると、彼女はその絵の世界に入り込む。彼女の脳裏に浮かぶ幻想の世界もカラフルに描き出されている。

幻想の中で老婆は、象に乗ったり、舟に乗って川を下ったり、宮殿の中に迷い込んだり、トラックを運転したりする。マッチ箱は彼女にとって単なる収集品ではなく、彼女を冒険に連れ出してくれる扉なのだ。

果たして彼女の好き勝手な幻想が、彼女の現実世界の孤独の裏返しなのかどうかは議論が分かれるところだ。老婆は猫と暮らしており、話し相手もいる。近親者はそばにいないようだが、完全な孤独というわけでもなさそうだ。

最後に老婆はマッチ箱の世界に猫と一緒に入り込み、そこで安住の地を見つける。おそらくそれは死を意味するだろう。だが、全く不幸そうではなかった。むしろ、やっと幻想の世界に定住できた喜びに満ちあふれていた。

インドのアニメーション史という観点から「Printed Rainbow」は重要な作品に位置づけられる。インド初の本格2Dアニメーション映画「Hanuman」(2005年)が商業的な成功を収めたばかりであり、それと平行して芸術的なアニメーション映画「Pritend Rainbow」がカンヌ映画祭などで高い評価を受けたことは、インドのアニメーションに対する注目を高める効果があった。ただ、「Printed Rainbow」に関してはギーターンジャリ・ラーオ監督がほぼ一人で作り上げたスタンドアローンの作品であり、インドのアニメーション産業を活気づかせるような効果は乏しかった。

マッチ箱の絵から派生して画面いっぱいに広がるカラフルな幻想の世界にはインドらしさがあふれていたが、全体としてインド独特のアニメーション表現みたいなものが確立したわけでもなかった。

「Printed Rainbow」は、「Hanuman」のヒットによってインドのアニメーション映画産業が活気づき始めた頃にカンヌ映画祭などの国際映画祭で高く評価されたインド発の短編アニメーション映画である。ただ、インテリ層向けの芸術作品という趣向が強く、ギーターンジャリ・ラーオ監督がほぼ一人で作り上げた作品ということもあって、突然変異的に出現したアニメーション映画という性格が強い。インドでは決して万人受けする映画ではなく、アニメーション映画の裾野を広げるような効果も見出せない。だが、インドの脆弱なアニメーション映画史において重要な地位を占める作品であることには変わりがない。