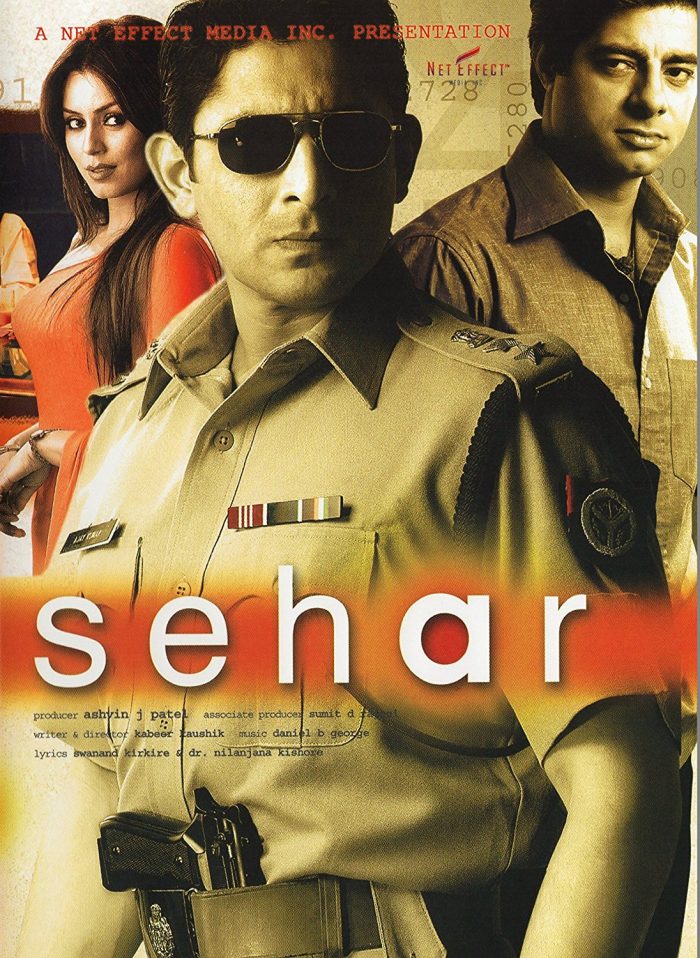

今日はPVRアヌパム4に映画を観に行った。本当は「Yahaan」(2005年)を観たかったのだがあいにく満席で、代わりに「Sehar」を観た。2005年7月29日に公開されたヒンディー語映画である。「Sehar」とは、夜明け時または夕暮れ時の薄明るい状態のことを言う。監督はカビール・カウシク、音楽はダニエル・ジョージ。キャストは、アルシャド・ワールスィー、パンカジ・カプール、マヒマー・チャウダリー、スシャーント・スィンなど。

時は1990年代。ラクナウー警察に配属されたアジャイ・クマール警視正(アルシャド・ワールスィー)は、ウッタル・プラデーシュ州を支配するマフィア、ガジラージ(スシャーント・スィン)の逮捕に取り組むことになる。だが、警察はマフィアとの戦いと同時に、新たなテクノロジーとの戦いにも直面しなければならなかった―――携帯電話である。アジャイは、大学で情報技術を教えているティワーリー教授(パンカジ・カプール)に捜査協力を依頼する。 ティワーリー教授による携帯電話の電波傍受により、警察はマフィアたちの一挙手一投足を把握することに成功する。だが、ガジラージは政治家や官僚との強力なコネも持っており、地元警察とも密通していたため、なかなか逮捕することができなかった。アジャイは、州全体を手続きなしで捜査できる特権を持つ特捜部(STF)の設立を州首相に進言し、受け容れられる。アジャイがその長となり、ティワーリー教授もチームに加わった。STFはガジラージたちを徐々に追い詰めていくが、やがてガジラージも警察に対して反撃を開始し、アジャイは多くの仲間を失うことになる。 一方、母親によりアジャイの結婚の話が進んでいた。相手は、ラクナウー大学で経済学を教えるアナーミカー(マヒマー・チャウダリー)だった。アジャイとアナーミカーは幼馴染みだったが、20年振りに再会し、デートを重ねるようになる。2人の結婚も決まった。 アジャイたちは、ガジラージがデリーにいるとの情報を入手し、デリーへ向かう。携帯電話の傍受により、ガジラージがニザームッディーン駅にいることを突き止めたアジャイたちSTFは現場へ向かう。ガジラージは、駅で政治家と密談をしているところだった。だが、アジャイたちを発見したガジラージは、政治家を殺害して逃亡する。後を追うアジャイだったが、仲間たちはマフィアに射殺され、自身もガジラージの銃弾を受けて倒れる。逃げようとする手負いのガジラージに止めをさせたのはティワーリー教授だった。

実話を基にした映画のようで、携帯電話を利用した犯罪が急増しつつあった90年代に、いかにしてインドの警察がそれを逆手にとった捜査方法を確立していったかが描写されていた。だが、極力脚色が抑えられていたと見え、映画としてのスリルやサスペンスに欠けていた。そもそも、映画のモデルとなった、ウッタル・プラデーシュ州を支配していたマフィアも、それの殺害に活躍した警察も、あまり有名ではないようだ。

この映画の一番の見所は、警察と携帯電話の戦いであろう。ラクナウー警察は、家庭用電話を傍受する技術は前々から持っていたが、携帯電話を利用した犯罪には初めて直面することになった。警察は、専門家を呼んで携帯電話の仕組みについて講習会を行うが、警官たちはチンプンカンプンであった。そこで、情報技術の専門家である大学教授をチームに入れて捜査を開始する。それは絶大な効果を発揮し、マフィアたちの情報は筒抜けとなる。

また、州内各都市の警察の連携の悪さも映画で言及されていた。こんなシーンがあった。ラクナウー警察はヴァーラーナスィーにガジラージが潜伏しているとの情報を入手する。だが、ヴァーラーナスィーは管轄外となるため、ヴァーラーナスィー警察に捜査許可を得なければならなかった。アジャイたちはヴァーラーナスィー警察に赴いて、ガジラージ捜査に協力するよう要請する。しかし、実はヴァーラーナスィー警察の署長はガジラージと密通していたのだった。アジャイたちがガジラージの隠れ家に踏み込んだときには既にもぬけの殻となっていた。こういうこともあり、アジャイはウッタル・プラデーシュ州内で自由に捜査を行う特権を持った特捜部(Special Task Force)の設置を提案することとなる。やはりガジラージと密通していた州政府官僚たちは特捜部設置に難色を示すが、州首相の英断によりアジャイは特捜部の長に就任し、本格的にガジラージ逮捕に動き出すこととなった。

その他、大学を卒業しても職がなく、行き場を失った若者たちがマフィアに入ってしまうという問題も取り上げられていた。インドだけではないが、就職問題と社会問題は非常に密接な関係を持っている。

「Munna Bhai M.B.B.S.」(2004年)や「Hulchul」(2004年)で見事なコミックロールを演じたアルシャド・ワールスィーは、この映画で初めてシリアスな役柄にチャレンジし、キチンとした演技力のある男優であることを世に示した。個人的には、「Munna Bhai M.B.B.S.」で演じたような、マフィアの子分みたいな役が彼にピッタリだと思うが、主役を演じるだけの力もあることが分かって嬉しかった。アルシャド・ワールスィーは「Kuch Meetha Ho Jaye」(2005年)という映画でも主演しているが、こちらは未見である。ガジラージを演じたスシャーント・スィンもよく脇役を演じる俳優だが、今回はマフィアのボスという悪役を演じた。だが、彼の顔には、マフィアのボスに値するだけのすごみがないため、あまり成功していなかったように感じた。一方、インド映画界の大俳優の一人に数えられるパンカジ・カプールは、脇役ながら脇役には収まらない重要な役割を演じていた。アナーミカーを演じたマヒマー・チャウダリーはほとんど活躍の場なし。てっきり、マフィアによってアジャイの母親やアナーミカーが殺される展開になるのではないかと思っていたが、家に脅迫の電話が来るくらいだった。

言語面から見ると、ウッタル・プラデーシュ州が舞台になっていただけあり、同州各地各階級で話されている言語が網羅されていたような感じだった。ラクナウーでのシーンでは、人々の多くはアラビア・ペルシア語彙に満ちた優雅なヒンディー語(ウルドゥー語)を話しており、政治家たちはやたらサンスクリット語の語彙に満ちたコテコテのヒンディー語を話しており、ヴァーラーナスィーのシーンでは、警官などがボージプリー方言に近いヒンディー語を話していた。よって、言語的には理解するのに難しい映画となっている。ウッタル・プラデーシュ州のヒンディー語は、「タクリーバン(大体)」という単語をよく使ったり、「ディージエガー」「リージエガー」などの最敬語命令形の動詞を必要以上に多用するイメージがある。

映画の前半で、ヒンディー語の「warchasv」という単語がスポットライトを浴びていた。ある悪徳政治家が「warchasvの戦い」という言葉を発し、それの意味をアジャイが家に帰って辞書で調べる、というシーンだった。だが、オックスフォードの「Hindi-English Dictionary」にも、ヒンディー-ヒンディー辞書の決定版である「Maanak Hindi Kosh」にも、この単語は載っていない。「warchasv」は、「ヘゲモニー」の訳語として使われている単語だ。日常会話の中ではまず登場しない。映画中では、「warchasv=絶対的権力」と説明されていた。

題名の「Sehar」と内容とのつながりはいまいち薄かったが、主人公のアジャイが夕日を見ながら、「私は夕日を眺めていると疲れを忘れるんです」と言うシーンがあり、それから来ているのではないかと思う。

「Sehar」は、決して駄作ではないのだが、悪い意味でドキュメンタリー映画的で盛り上がりに欠ける映画であった。