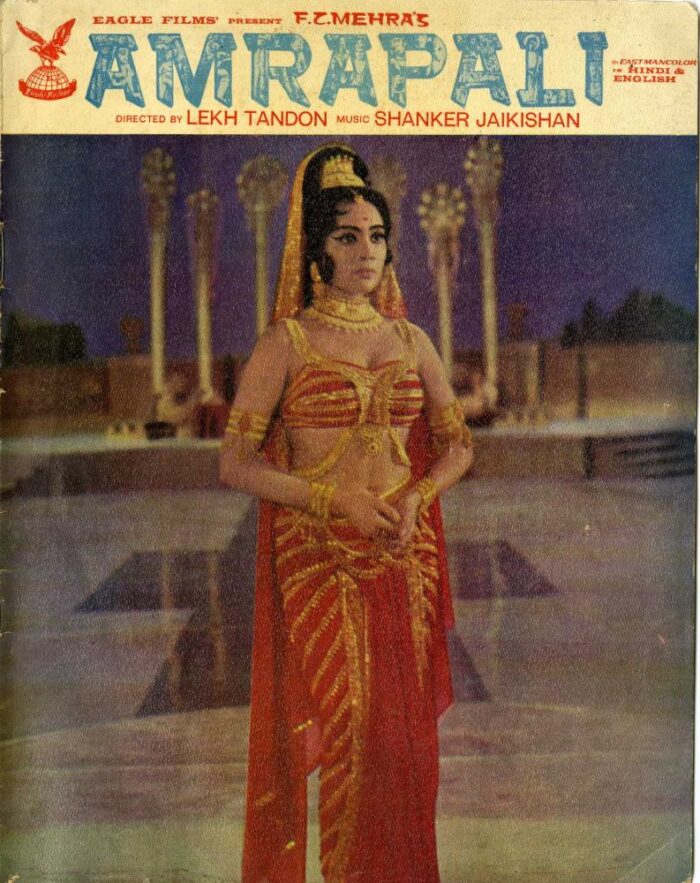

アームラパーリーはブッダと同時代に生きたとされる女性である。歌舞に長け、「ナガルヴァドゥ」または「ラージャナルタキー」と呼ばれる高級遊女として名声をほしいままにしたが、仏伝によると、ブッダと出会って感化され、仏教徒になって、所有していたマンゴー園を寄進したとされる。アームラパーリーの物語はこれまで何度も映画化されてきた。その代表的な作品が、1966年9月11日公開の「Amrapali」である。

監督はレーク・タンダン。音楽はシャンカル=ジャイキシャン。主役のアームラパーリーを演じるのはヴァイジャヤンティーマーラー。当時の彼女は、「Nagin」(1954年)、「Devdas」(1955年)、「Naya Daur」(1957年)、「Sangam」(1964年)などの大ヒットを経て大女優であった。また、相手役を務めるのはスニール・ダット。やはり、「Mother India」(1957年)などの大ヒットにより撮影当時は既に大スターとなっていた。ヴァイジャヤンティーマーラーとスニールは「Amrapali」の前に「Sadhna」(1958年)で共演作をヒットさせている。

他に、プレーム・ナート、ビピン・グプター、ガジャーナン・ジャーギールダール、KNスィン、マーダヴィー、ムリドゥラー・ラーニー、ルビー・メイヤーズ、ナレーンドラ・ナート、バーブーラーオ・ペーンダルカル、ランディールなどが出演している。

2025年8月28日に鑑賞し、このレビューを書いている。

マガダ国のアジャータシャトル王(スニール・ダット)は将軍ヴィール(プレーム・ナート)の制止を聞かず、ヴァイシャーリーを首都とするリッチャヴィ国を攻めるが、戦争中に負傷してしまう。アジャータシャトル王は倒れていたリッチャヴィ国の兵士の鎧などを剥ぎ取って装着し、ヴァイシャーリーに逃げ込む。そこで美しい女性アームラパーリー(ヴァイジャヤンティーマーラー)に救われる。戦争はリッチャヴィ国の勝利であった。

アジャータシャトル王はアームラパーリーに一目惚れし、正体を明かさず、リッチャヴィ国の兵士だと偽る。リッチャヴィ国に潜入していたバルバドラ・スィン(KNスィン)に救い出されたアジャータシャトル王は、しばらくヴァイシャーリーに留まる決意を伝える。

ヴァイシャーリーでは戦勝の祝賀会と共に、ラージナルタキーを決める競技会が開かれる。そこでアームラパーリーは勝利し、ラージナルタキーに選ばれる。アジャータシャトル王とアームラパーリーは密会を繰り返し愛を育む。だが、マガダ国ではアジャータシャトル王の母親ラージマーター(ムリドゥラー・ラーニー)が息子に帰りを待ちわびていた。マガダ国の国民も王の不在に気付き始めていた。ヴィールはヴァイシャーリーに潜入しアジャータシャトル王を連れ戻そうとするが失敗する。

アジャータシャトル王はアームラパーリーに正体を明かし、彼女をマガダ国の王女にするつもりだった。だが、アームラパーリーは幼馴染みの彫刻家ソーム(ランディール)から、彼がアジャータシャトル王であることを知ってしまう。熱烈な愛国者アームラパーリーはマガダ国への憎悪とアジャータシャトル王への愛情の間で板挟みになる。ヴィールはアームラパーリーを暗殺しようとするが、リッチャヴィ国の兵士に捕まってしまう。アームラパーリーはラージナルタキーを辞任しようとするが、アジャータシャトル王との関係がばれ、捕まってしまう。ヴィールは死刑となり、アームラパーリーも満月の夜に処刑されることが決まった。

一方、ラージマーターの死を聞いてマガダ国に戻っていたアジャータシャトル王は、アームラパーリーが幽閉され間もなく死刑になると聞いて憤り、リッチャヴィ国を攻め滅ぼして彼女を救い出す。アームラパーリーはヴァイシャーリーが壊滅しリッチャヴィ国の王族が皆殺しにされたことを聞いて絶望し、仏教に帰依する。アジャータシャトル王もアームラパーリーを追って仏教を受け入れる。

主演のヴァイジャヤンティーマーラーはバラタナーティヤムの名手としても知られており、彼女の優れた踊りを中心に構成された映画となっている。彼女が演じるアームラパーリーはリッチャヴィ国のラージナルタキーであり、王の前で踊りを踊る、王国随一の踊り手という設定である。踊りによってラージナルタキーの地位を獲得し、踊りによって感情を表現する。歌詞のない純粋な音楽に合わせて踊るシーンもあれば、プレイバックシンガー、ラター・マンゲーシュカルの透き通った歌声に合わせて踊るシーンもある。ヴァイジャヤンティーマーラーの踊りを堪能できるだけでも至福である。

物語は、好戦的なアジャータシャトル王が、敵国の女性アームラパーリーと恋に落ち、愛を知った上で、愛ゆえの戦争に乗り出し、最終的にはアームラパーリーから見放されたことで、暴力によって何かを獲得する空しさを知り、仏教に帰依するというものだ。もちろん、この筋書きを見て、我々はマウリヤ朝のアショーカ王を思い出す。アショーカ王もカリンガ国を攻め滅ぼした後に空しさを感じ、仏教に帰依したといわれている。

アジャータシャトル王のこの変化は映画の重要なメッセージになっていたが、それが端的に言葉で示されていたのは、リッチャヴィ国のラージプラムク(王)が語った演説である。ラージプラムクは、敵を滅ぼすのではなく、敵意を滅ぼすことで、この世界に平和をもたらそうとしていた。だが、結局は、ヴァイシャーリーを父母のように愛していた愛国者アームラパーリーが、自ら望んでいなくても「傾国の美女」の役割を果たしてしまい、マガダ国の侵略を呼び込んで、滅びてしまう。アジャータシャトル王の心に宿った敵意を消滅させるためには、リッチャヴィ国の消滅とアームラパーリーの仏教帰依がなければならなかった。

歌と踊りには非常に力が入った力作であったが、時代なのか、現代の視点から見ると貧弱さも目立つ。イーストマンカラーによるカラー映画である点は当時としては豪華な部類に入るのだろうが、そのせいで大道具や小道具など美術面での安っぽさが目についてしまう。また、インド陸軍の全面協力を得て撮影されたという戦争シーンも、数の力が感じられず、しょぼく見えた。スニール・ダットの演技も演劇調であり、オーバーに思えた。どの辺りまでを「時代」として捉え、どの辺りまでを「至らなさ」と捉えるのかは、現在からいきなり当時の映画を観ただけでは判断しがたい。

「Amrapali」が公開されたのは、第2次印パ戦争が終わった直後である。その前には中印国境紛争があり、インドは中国に敗北している。このような時代背景が「Amrapali」制作の動機になった形跡は見受けられない。「Amrapali」で描かれている戦争は、中印国境紛争や第2次印パ戦争と似通っているわけではない。だが、アームラパーリーはやたらと愛国主義的な女性として描かれており、インド国民の愛国主義高揚がひとつの目的になっていたことは容易に推測される。

上映時間は2時間弱である。当時の映画としては短めなのが気になる。映画を鑑賞していても、短くするために無理にカットされたような箇所が散見された。これだけ歌と踊りに力の入った作品であるし、2時間半から3時間掛けて大作に見せた方が貫禄が出た作品なのではなかろうか。

「Amrapali」は、仏伝に登場する高級遊女アームラパーリーを主人公にした時代劇映画である。アームラパーリーを演じたヴァイジャヤンティーマーラーのダンススキルを思う存分堪能できる作品だ。仏教に帰依し暴力を非難する形で結末を迎えているのも、我々日本人には興味深い感じる。しかしながら、興行的には成功しなかったという。確かにこれだけ大作のような雰囲気を醸し出していながら細部はチープに感じ、演劇調が抜け切れておらず、そのチグハグさが裏目に出たのではないかと思われる。だが、見応えのある作品である。