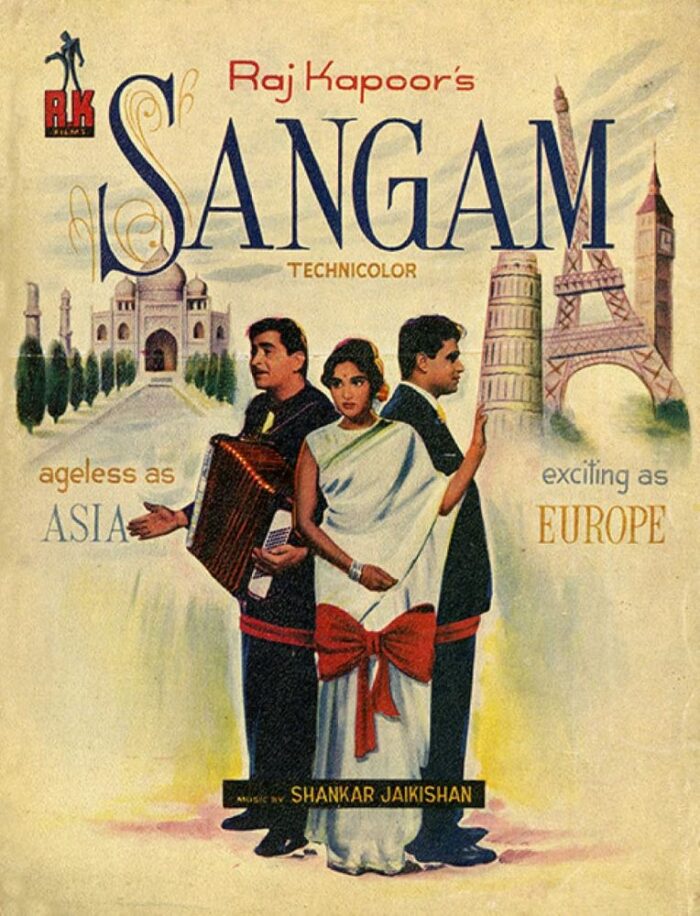

1964年6月26日公開の「Sangam」は、ラージ・カプール監督・主演のロマンス映画で、1960年代を代表する大ヒット作である。ヨーロッパ各地でロケが行われ、4時間近い超長尺の作品である。題名になっている「サンガム」とは河の合流点を意味するが、特にウッタル・プラデーシュ州イラーハーバードにある、ガンガー(ガンジス)河とヤムナー河の合流点を指している。伝説では、ここにもう一本、サラスワティー河も合流しているとされており、それを信じるならば3つの河の合流点になる。2人の男性と1人の女性の三角関係が、ガンガー河、ヤムナー河、サラスワティー河のサンガムに重ねられている。

音楽監督はシャンカル=ジャイキシャン、作詞はシャイレーンドラとハスラト・ジャイプリー。ヒロインは当時トップ女優だったヴァイジャヤンティーマーラー。ラージェーンドラ・クマールが助演を務めている。他に、イフテカール、ラージ・メヘラー、ナーナー・パルスィーカル、ラリター・パワール、ハリ・シヴダーサーニー、アチャーラー・サチデーヴなどが出演している。

スンダル・カンナー(ラージ・カプール)、ラーダー・メヘラー(ヴァイジャヤンティーマーラー)、そしてゴーパール・ヴァルマー(ラージェーンドラ・クマール)は幼少時からの仲良し3人組だった。スンダルとゴーパールはラーダーを好いていたが、ラーダーはゴーパールに恋していた。ゴーパールはロンドンに留学し弁護士になった一方、スンダルはインド空軍に入隊したもののすぐに除隊し、地元で飛行機の操縦法を教えていた。

ゴーパールがロンドンから帰って来た。ラーダーの両親は娘をゴーパールと結婚させようとする。だが、スンダルはゴーパールにラーダーへの気持ちを打ち明け、ゴーパールも愛情より友情を優先する。スンダルはゴーパールの両親にラーダーとの結婚の許可をもらいに行くが、彼らはスンダルのことを小物と考えており、結婚する前に何かを成し遂げるように言う。そこでスンダルはインド空軍に入隊し直し、戦争で危険な任務に自ら志願する。スンダルの操縦する爆撃機は作戦中に墜落し、スンダル殉死の知らせがゴーパールやラーダーの元にも届いた。スンダルがいなくなった今、ゴーパールはラーダーとの結婚を考えるようになる。

ゴーパールの両親とラーダーの両親の間で縁談が進んでいた。ところが縁談がまとまる直前にスンダルの生存が分かる。スンダルは墜落事故を生き残っていたが、頭を強く打っていて記憶喪失になっていた。ようやく記憶が戻り、故郷に帰って来たのである。友情優先のゴーパールはラーダーとの結婚を急に思い止まる。ラーダーの両親も、今や立派な軍人となり、勲章まで授与されたスンダルに一目置いていた。こうして、ラーダーはスンダルと結婚することになる。

スンダルはロンドン駐在となり、ラーダーを連れてヨーロッパ各地を旅行する。スンダルと結婚したラーダーはすっかりスンダルの良き妻となっていた。だが、スンダルは何かとゴーパールを家に呼ぼうとした。ラーダーはそれを嫌がり、ゴーパールに対し家に来ないように忠告する。ゴーパールはそれを守り、スンダルとは距離を置くようになる。ゴーパールの突然の冷たい態度にスンダルは心を痛める。

あるときスンダルはラーダーが誰かからもらったラブレターを大切に保管しているのを知ってしまう。スンダルは疑心暗鬼にさいなまれるようになり、ラーダーに対し誰が書いたのか問いただす。ラーダーはスンダルとゴーパールの友情が壊れることを恐れ名前を口にできなかった。それがスンダルをさらに苦しめた。とうとう耐えきれなくなったラーダーは家出をし、ゴーパールのところへ行く。そこへスンダルもやって来て鉢合わせする。ゴーパールは、ラブレターを書いたのは自分であること、そして昔からラーダーを愛していたことをスンダルの前で告白する。スンダルはラーダーをゴーパールに譲ろうとするが、その前にゴーパールは拳銃自殺を遂げる。ゴーパールの遺灰はサンガムにまかれた。

恋愛映画では定番の、恋愛の三角関係を描いた作品である。三角関係型の恋愛映画としてはインド映画を代表する作品ともいえる。だが、実際には恋愛映画である以上に友情映画である。2人の男性が1人の女性に同時に恋をするが、男性2人があからさまにその女性を奪い合うことはしない。男性2人は固い友情と信頼で結ばれた親友同士であり、両者とも友人の幸せのために自分を犠牲にすることをいとわなかった。それが逆に不幸を生むことになるというのが大まかな筋書きになる。

ラージ・カプール演じるスンダルは純粋無垢な性格をしており、ラーダーへの愛情も一途であった。幼少時から飛行機に憧れており、大人になったら飛行機にラーダーを乗せて世界中を旅することを夢見るロマンティストであった。一方、ラージェーンドラ・クマール演じるゴーパールは弁護士という職業柄、思慮深く慎重な性格であった。スンダルに比べたら寡黙で、自分の気持ちを表に出すのを得意としていなかった。ゴーパールは、スンダルのラーダーに対する気持ちを先に知ってしまい、身を引くことを決める。いったんはスンダルの戦死が伝えられたため、ラーダーとの結婚を考えるが、スンダルの生存が確認されると、やはり一転して身を引くことにする。

ゴーパールにとって、結婚寸前まで行ったラーダーとの関係を急に断ち切ることは、スンダルへの友情を優先する正しい行為であった。だが、ラーダーはゴーパールから心変わりの理由を聞かされることなく、ただ戸惑うばかりであった。男性視点ではゴーパールの自己犠牲は称賛されることもあるかもしれないが、女性視点ではゴーパールの行動はあまり支持されないのではなかろうか。ゴーパールに捨てられたラーダーはスンダルとの結婚を余儀なくされる。元々ラーダーはスンダルを人生の伴侶にしようとは思っていなかった。

ヴァイジャヤンティーマーラー演じるラーダーには、インド人女性の理想像が凝縮されている。どんなに心に恋愛を秘めていても、一度結婚した相手にはとことん尽くす。スンダルとの結婚は不本意なものだったが、婚姻の儀式を終えた後、ラーダーは別人のようになり、スンダルを夫として敬意と共に扱う。恋愛と結婚の間に線を引き、望んだ恋愛が成就しないなら結婚生活の充実に向かおうとする思い切りの良さは、ともすると日本人の目には奇妙に映るかもしれないが、インド社会の文脈では正しい行動だといえる。スンダルとの結婚生活はかなりうまくいっていた。だが、結婚前にゴーパールがラーダーに書いた愛の詩がスンダルに見つかってしまったことで、その結婚生活には暗雲が立ちこめる。普段はお人好しで鈍感なスンダルも、さすがにそのラブレターが意味することを無視できなかった。彼は、妻の浮気を疑い出す。

結局、スンダルはそのラブレターの送り主がゴーパールであることを知ってしまう。スンダルもゴーパールと同様に、親友のために自身を犠牲にするタイプの男性だった。ゴーパールの内に秘めた想いを知ったスンダルは、ゴーパールが取った行動と同じく、ラーダーをゴーパールに譲ろうとする。だが、困ってしまうのはラーダーだ。彼女は既にスンダルと結婚しており、今さらゴーパールと一緒にはなれない。だから、スンダルからゴーパールに譲られても行き所がない。ラーダーはスンダルにすがりつく。

どうしようもなくなったところで、ゴーパールが自殺をし、無理やりこの三角関係を解消してしまう。ゴーパールはスンダルのために、まずはラーダーを譲り、今度は命を差し出した。何という自己犠牲の友情。これを友情映画と呼ばずして何と呼ぼうか。死に際にゴーパールは、「ガンガー河とヤムナー河が合流するためにはサラスワティー河が消えなければならない」とつぶやく。これもインド人の琴線に触れるフレーズだ。

「Sangam」は、友情と恋愛の葛藤を描いた傑作だ。だが、4時間近い上映時間が必要だったのかという疑問は払拭できない。特にスンダルとラーダーが結婚し、ヨーロッパをハネムーンで巡る場面は冗長であり、簡潔にした方がもっときれいにまとまっただろう。だが、ロンドン、ローマ、ヴェネツィア、パリ、スイスなどで実際に撮影された映像は、普段海外旅行に行けないインド人観客にとっては目の保養になったはずで、この映画が大ヒットしたひとつの要因になったことは想像に難くない。

「Sangam」は、ラージ・カプール監督にとって初めての完全カラー映画でもあった。ヨーロッパ各地の風景を映画中に登場させたひとつの理由はこれであろう。

また、スンダルはインド空軍の軍人という設定であり、インド空軍の協力を得て、本物の爆撃機を使った撮影が行われていて、迫力があった。「Sangam」は、ハリウッドが「トップガン」(1986年)を作る前の映画である。戦闘機の操縦や戦争が主題の映画ではないが、戦争映画の先駆けにもなった。ちなみに、「Sangam」が公開されたのは第2次印パ戦争の前である。映画中で明示はされていなかったが、スンダルが従事した作戦は1947-48年の第1次印パ戦争だったようだ。映画に登場しスンダルが操縦する爆撃機はイングリッシュ・エレクトリック キャンベラという英国製の軽爆撃機である。

映画以上に音楽も大ヒットした映画である。特にムケーシュの歌う「Dost Dost Na Raha(友は友でなくなった)」は現代まで歌い継がれる名曲だ。

「Sangam」は、ラージ・カプール監督・主演の傑作ロマンス映画である。ロマンス映画である以上に男の友情を描いた作品であり、男性受けしそうな作品だ。その一方で女性の感情が二の次にされているところもある。4時間近くの大作であるが、その内のかなりの部分はヨーロッパの風景をカラーで映し出すために費やされており、必ずしも映画としての質を高めるものではない。そのような欠点はあるものの、恋の三角関係を描いたロマンス映画としてインド映画を代表する作品であることには違いない。