「The River」は、フランスの著名な映画監督ジャン・ルノワールが全編をインドで撮影した英語の映画である。インド在住経験のある英国人作家ルーマー・ゴッデン著の同名小説(1946年)を原作にしている。1951年8月30日にヴェネツィア国際映画祭でプレミア上映された。日本では1952年6月19日に「河」という邦題と共に公開された。

キャストは英国人、インド人の混成である。ノラ・スウィンバーン、エズモンド・ナイト、アーサー・シールズ、パトリシア・ウォルターズ、エイドリアン・コリ、トーマス・ブリーン、ラーダー、スプロヴァー・ムカルジーなどが出演している。多くは素人俳優である。

撮影はカルカッタで行われた。題名になり、映像の中でも存在感のある河は、カルカッタを流れるフグリー河といいたいところだが、そこまで川幅がなく、違うかもしれない。言語は英語と現地語の2言語体制になっているが、現地語として聞こえて来るのはベンガル語ではなくヒンディー語である。

英領時代のベンガル地方。ハリエット(パトリシア・ウォルターズ)は、ジュート工場を経営する英国人父親(エズモンド・ナイト)の娘で、4人の妹と1人の弟がいた。彼女の家のそばには大きな河が流れていた。ハリエットは自分の容姿に自信を持てていなかったが、詩作が好きで、秘密の日記に詩をしたためていた。彼らの家には門番のラーム・スィンや子守のナン(スプロヴァー・ムカルジー)などが住み込みで働いていた。ハリエットの弟ボギーの親友は、インド人の少年カヌーであった。また、彼らの家にはよく、ハリエットよりも年上のヴァレリー(エイドリアン・コリ)が遊びに来ていた。

あるとき、隣人ジョンの家に米国人の親戚キャプテン・ジョン(トーマス・ブリーン)がやって来る。キャプテン・ジョンは戦争で片足を失っていたが、ハンサムな青年で独身だった。ハリエット、ヴァレリー、そしてジョンと亡きインド人妻の間に生まれたメラニー(ラーダー)はジョンに惹かれる。

ハリエットはキャプテン・ジョンにアプローチしようとするが、キャプテン・ジョンが常に一緒にいたのはヴァレリーだった。ハリエットは彼に詩を見せたり、インドの話を聞かせたりして関心を引こうとするが、ヴァレリーの妨害に遭ったりして、それもうまくいかなかった。

そうこうしているうちにキャプテン・ジョンがインドを去ることになる。ハリエットとヴァレリーは思いを伝えようと花を持ってキャプテン・ジョンを追いかける。メラニーもキャプテン・ジョンを追っていた。森の中でキャプテン・ジョンとキスをしたのはヴァレリーだった。

ところで、ボギーは市場で蛇使いを見てからコブラにはまっており、カヌーと共に庭のボダイジュで見つけたコブラで遊んでいた。ハリエットはそれを知っていたが親に報告せず、キャプテン・ジョンを追いかけていた。彼女が帰って見てみると、ボギーがコブラに噛まれて死んでいた。ハリエットはボギーの死の責任を感じる。

ボギーの葬儀が行われる。ハリエットは家出をし、自殺をしようとするが、漁師に助けられる。彼女を迎えに来たのはキャプテン・ジョンであった。キャプテン・ジョンはインドを去って行く。

その後、ハリエット、ヴァレリー、メラニーの元にキャプテン・ジョンから手紙が届く。ちょうど同じとき、母親(ノラ・スウィンバーン)が女児を生む。ボギーが死に、新たな命が誕生したことにハリエットは生死の不可思議さを実感する。

主人公はハリエットで、大人になった彼女が、インドで過ごした少女時代の出来事を回想する形でナレーションしながら物語が進行する。原作の作者ルーマー・ゴッデンは英国生まれながら父親の仕事の関係で幼少期のかなりの期間をインドで過ごしており、これは彼女の自伝的作品だと考えられる。ハリエットは詩作が好きな少女であったが、それも後に作家になったルーマーと重なる。

「The River」は、少女が大人への階段を上り始める姿を描いている。優しい父親や美しい母親、そして妹や弟に囲まれ幸せな暮らしをしていたハリエットの人生に突然変化が訪れる。隣人ジョンの家にキャプテン・ジョンというハンサムな米国人がやって来たのである。ハリエットを含め、彼女の周囲にいる年頃の少女たちは競ってキャプテン・ジョンの気を引こうとする。何となく英国人作家ジェーン・オースティン著「高慢と偏見」(1813年)を思わせるプロットで、当然のことながらインドらしさはない。あくまでインドに住む英国人家族の物語である。

ただ、英領インド時代に英国人が地元の人々と共存していた姿が映し出されていて興味深い。ルーマーは少女時代をはじめ、かなりの長い時間をインドで過ごした。彼女がインドにいたのは20世紀の前半であり、1945年には英国に帰国している。この時代、インドでは反英運動や独立運動が燃えあがったが、「The River」からはそんなきな臭い描写は一切感じられない。ハリエットの家にはインド人使用人が住み込みで働いており、彼女の弟は近所に住むインド人少年と大の仲良しだった。父親もインド人労働者を使ってジュート工場を経営していた。また、隣人ジョンはインド人女性と結婚し、女の子をもうけていた。ジョンはインド文化の愛好家であった。

ストーリーにはインド文化の片鱗が垣間見える。キャプテン・ジョンがインドにやって来たのはディーワーリー祭の頃で、彼がインドを去るのはホーリー祭の後だった。彼はおよそ半年をインドで過ごしたことになる。西洋人はインドを「蛇使いの国(The Land of Snake Charmers)」と呼ぶが、そのステレオタイプのイメージを助長するように、蛇使いが登場し、しかもボギーの死という物語の重要な転機につながる伏線になっている。基本的にオリエンタリズム的なフィルターを通った「リアル」なインドを描き出そうとしている。

ただ、そこにインド哲学的な深みを与えようとした試みは成功していないように思える。おそらく悠然と流れる河と、そのそばで繰り広げられる人間の恋愛や生死を対比することで、人生のはかなさや生の喜びなどを描き出そうとしたのであろうが、どうも付け焼き刃に感じられる。小説の映画化ということで頻繁にナレーションが入るのだが、それも邪魔に感じた。映画なので、もっと映像で物を語るべきである。

インド映画史において「The River」が特筆すべきなのは、この映画の撮影を、後にインドが誇る映画監督となるサティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)が見学し、ジャン・ルノワール監督から薫陶を受けたことである。確かにルノワール監督の人間や自然を映し出す視線は後にラーイ監督が作った「Pather Panchali」(1955年/邦題:大地のうた)などの作品に引き継がれているように感じられる。

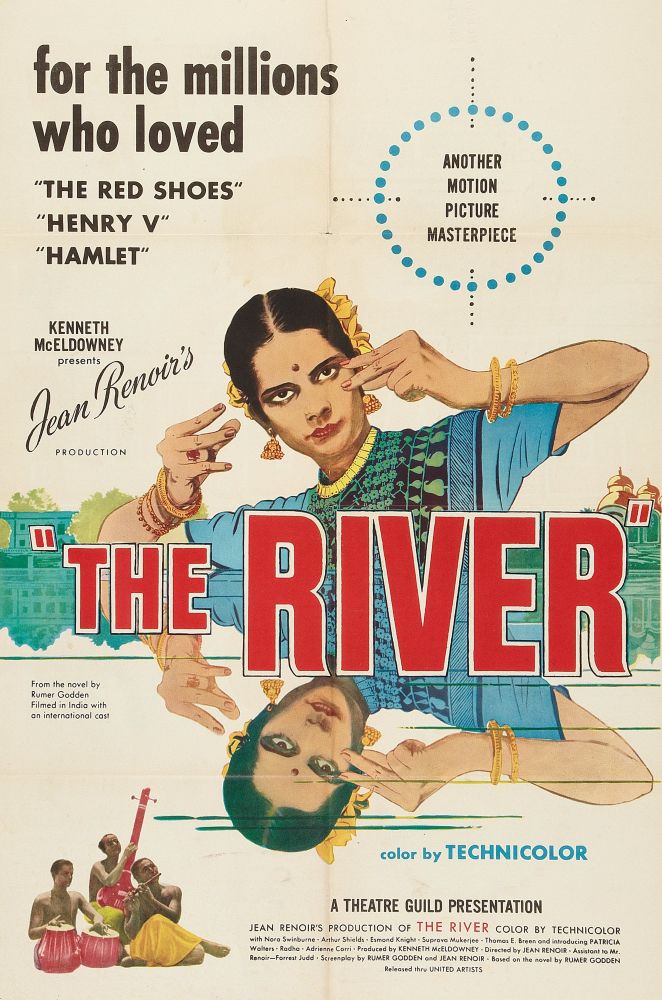

キャストの中では、メラニー役を演じたラーダーが注目される。彼女は後に神智学協会の重鎮となった人物である。古典舞踊を習っており、「The River」では彼女がラーダーとなってクリシュナの前で踊りを踊るシーンがある。片足の青年キャプテン・ジョン役を演じたトーマス・ブリーンは本当に片足のない素人俳優であった。彼はどうやら第二次世界大戦中にグアムで足を失ったらしく、つまりは日本軍との戦いで負傷した人物ということになる。

「The River」は、巨匠ジャン・ルノワール監督がインドで撮影したユニークな作品である。インドの文脈でこの映画を評価するとどうも浅薄に思えてしまうのだが、サティヤジト・ラーイ監督を映画の世界に引き込んだ功績はいくら過大評価しても過大すぎることはない。英国人側から見た20世紀前半のインド社会を描いた作品としても参考になる。