映画の都ムンバイーのひとつの側面はインドを代表する商都という点であり、そこに住む上流階層のモダンなライフスタイルが、観客の憧れを喚起しながら映画の中で映し出される。だが、一方で、アジア最大のスラム街を抱える都市でもあり、彼らの生活に焦点を当てて作られる映画も多い。代表例は「Salaam Bombay!」(1988年)であろう。

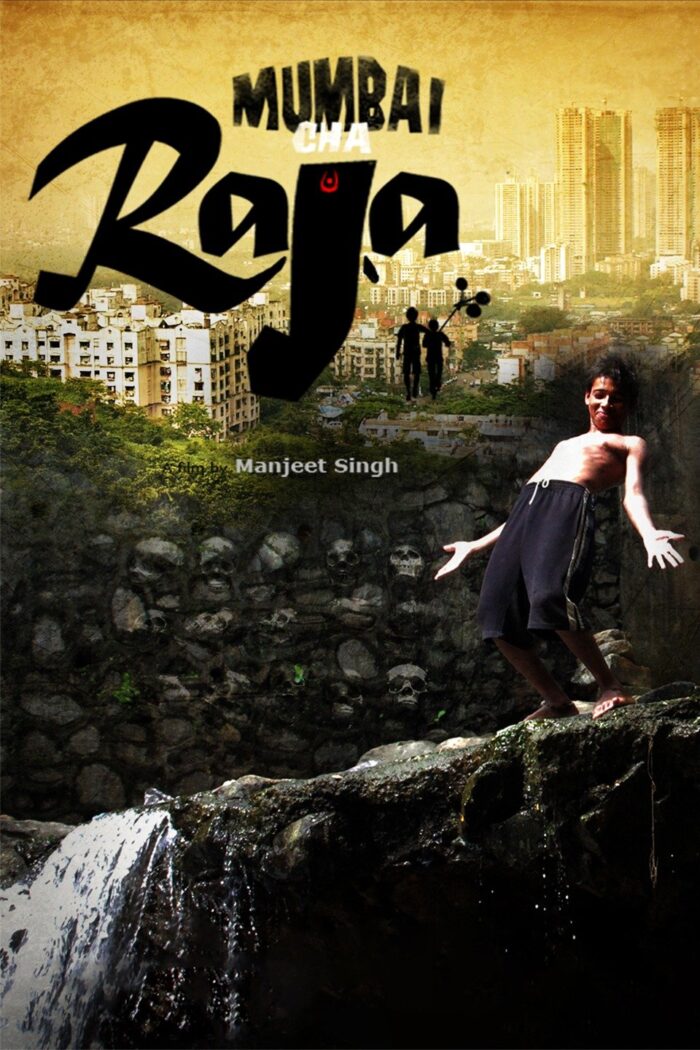

2012年10月12日にアブダビ国際映画祭でプレミア上映され、インドでは同年10月22日にボンベイ国際映画祭で上映された「Mumbai Cha Raja(ムンバイーの王)」も、ムンバイーのスラム街に住む少年たちが主人公のリアリズム映画である。監督は新人のマンジート・スィン。キャストは、ラーフル・バイラーギー、アルバーズ・カーン、サルマーン・カーン、テージャス・D・パルヴァトカル、ダンシュリー・ジャインなどである。ただし、ここで挙げているアルバーズ・カーンやサルマーン・カーンはあのスター俳優たちではなく、同名の子役である。

映画の中心人物は、スラム街に住む少年ラーフル(ラーフル・バイラーギー)である。父親パップー(テージャス・D・パルヴァトカル)はアルコール中毒かつ暴力的な人間であり、父親を嫌っていたラーフルは家に寄りつかず、スラム街を彷徨い歩いていた。実の母親はパップーの暴力に耐えかねて自殺しており、現在の母親(ダンシュリー・ジャイン)は父親の再婚相手だった。パップーと母親の間には弟も生まれていたが、母親はラーフルのことも可愛がっていた。

ラーフルと共にスラム街をうろつくのは、口が達者な風船売りの少年アルバーズ(アルバーズ・カーン)である。また、二人よりも年上のサルマーン(サルマーン・カーン)も仲間だった。三人は共謀してパップーを襲撃したり、迷子になったラーフルの弟を助け出したりしながら、スラム街で生き抜いて行く。

また、物語の裏では、ムンバイー最大の祭りであるガネーシュ・チャトゥルティーが進行している。スラム街の人々も熱心にガネーシュ神の祭りを祝う。最終日にガネーシュ像が海に流されるが、それが映画のクライマックスにもなっていた。題名ともなっている「ムンバイーの王」とは、ガネーシュ神のことである。

「Mumbai Cha Raja」は、特に何か明確なメッセージを発信する種類の作品ではない。暴力的な父親、継母、そして腹違いの弟で構成される自宅に居づらいラーフルが、盗みを働きながら、過酷なスラム街の生活を、時には一人で、時には同じような境遇の子供たちと生き抜いて行く様子が淡々と語られる。多少、息抜きとなるのは、ラーフルが想いを寄せる少女とのちょっとした交流である。だが、それがどこかに辿り着くこともなく、途中から始まり途中で終わっている。あくまで日常を切り取ったかのような筆致である。

ムンバイーはアラビア海に突き出した地形になっており、海に囲まれている。「Mumbai Cha Raja」で特徴的だったのは水の使い方だった。ラーフルはどうも泳ぐのが好きで、冒頭でも、ゴミだらけの川で気持ちよさそうに泳いでいた。中盤でもアルバーズと共に森林の中の泉で泳ぐシーンがあるし、最後では父親から逃げて海の中に飛び込み、やはり気持ちよさそうに波に身を任せる。物語が進むごとに水の表現がより自然に近くなっていることから、これはラーフルが少年から大人への一歩を歩み出すことを示していると考えられる。父親を殴るシーンはその象徴であろう。

ガネーシュ神は富の神様である。貧困層が集住するスラム街においてガネーシュ神が熱心に信仰されているのは、皮肉とも言えるし、当然とも言える。ラーフルもガネーシュ神の敬虔な信者らしく、とあるシーンではガネーシュ像の裏で一晩を過ごす様子が描かれていた。ガネーシュ像を海に流す、ガネーシュ・チャトゥルティーのクライマックス、ガネーシュ・ヴィサルジャンのシーンで、迷子だった弟が見つかったり、片思いの女の子と接近したりしていたので、ガネーシュ神のご加護による明るい未来が暗示されていたとも言える。

ちなみに、ラーフルはヒンドゥー教徒、アルバーズとサルマーンはイスラーム教徒である。だが、特に宗教が人物関係に影響を及ぼしていたかと言われればそうではなかった。スラム街では、宗教の別なくお祭りを祝う様子が描かれていた。貧しい人々はその日暮らしのため、宗教にこだわっていられないということだろうか。

題名「Mumbai Cha Raja」の「Cha」は、マラーティー語の所有格を表す格助詞である。ムンバイーのスラム街が舞台なだけあって、マラーティー語の台詞も目立ったが、基本的にはヒンディー語映画である。

繰り返すが、「Mumbai Cha Raja」は、監督が明確なメッセージを込めている映画ではないため、観客がそれぞれ受け止めて解釈すべき映画である。ムンバイーのスラム街で住む人々の生活の様子が、かなりニュートラルな視点で映し出された作品であった。