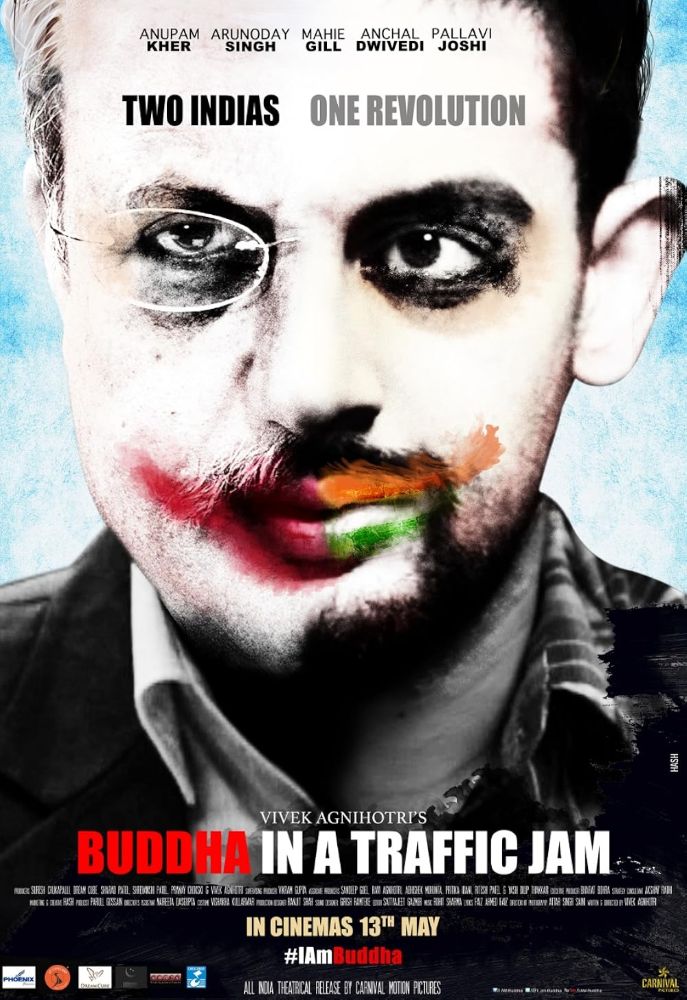

「Buddha in a Traffic Jam」は、ナクサライト問題を扱った映画の一本である。2014年10月16日にムンバイー国際映画祭でプレミア上映され、2016年5月13日にインドで劇場一般公開された。

監督は「Hate Story」(2012年)などのヴィヴェーク・アグニホートリー。音楽はローヒト・シャルマー。キャストは、アヌパム・ケール、パッラヴィー・ジョーシー、アルノーダイ・スィン、マーヒー・ギル、ゴーパール・K・スィン、インダル・スィンなど。

インド工科大学(IIT)デリー卒、米国で銀行勤務後にハイダラーバードのインド経営大学でMBA取得中のヴィクラム・パンディト(アルノーダイ・スィン)は、モラル警察に反対するピンク・ブラ運動を始め、一躍有名人になる。大学教授のランジャン・バトキー(アヌパム・ケール)はヴィクラムを有望視し、彼に若い頃書いた文章が収められたファイル「Buddha in a Traffic Jam」を託す。ヴィクラムはそのファイルに従って学生自治会で演説をする。それは、アーディワースィー(原住民)を弾圧するインド政府を糾弾する内容だった。彼の演説の動画はすぐに拡散するが、あるとき見知らぬ男から詰め寄られ、ヴィクラムは怖くなってファイルをバトキー教授に返す。

バトキー教授の妻シータル(パッラヴィー・ジョーシー)は、チャッティースガル州バスタル地方のアーディワースィーたちのためにチャリティー団体「ポッターズ・クラブ」を運営しており、バトキー教授もそれを支援していた。ポッターズ・クラブは政府からの補助金を受けていたが、バスタル地方で起こったナクサライトによる中央予備警察隊(CRPF)襲撃事件を受け、ポッターズ・クラブが支援する団体のナクサライトとの関与が疑われるようになり、補助金を打ち切られた。

バトキー教授はヴィクラムをはじめとした学生たちにアイデアを求める。ヴィクラムは、陶工たちが作った陶器をオンラインでオークションし、仲介者を排除する案を出す。だが、バトキー教授はそれを気に入らず、却下する。怒ったヴィクラムは勝手に陶器のオークションを始める。

実はバトキー教授はバスタル地方で暗躍するナクサライトのリーダー(ゴーパール・K・スィン)と密通していた。インド政府からポッターズ・クラブに流れ込んだ補助金は、実際にナクサライトに渡り、インド政府と戦う武器などに変わっていた。今回、補助金が打ち切られたことで、ナクサライトは資金難に陥っていた。ヴィクラムの提案は、ナクサライトに利益がなく、バスタル地方の貧しい陶工たちが潤うことになるため、ナクサライトやバトキー教授は脅威に感じていた。リーダーはついにヴィクラム誘拐を命じる。

ヴィクラム誘拐の使命を与えられたのは、ポッターズ・クラブで働き、ヴィクラムと恋仲になっていたチャールー・スィッドゥー(マーヒー・ギル)であった。チャールーは、ヴィクラムが誘拐後に殺されることを知り、実行を戸惑う。シータルもヴィクラムが殺されると知り、ヴィクラムにそれを伝える。ヴィクラムはわざとチャールーに誘拐される。チャールーはヴィクラムを途中で下ろし、爆弾を身にまとって、ナクサライトの基地に突っ込む。

翌学期、バトキー教授は再び大学生の中から有望な若者を探し出そうとしていた。そこへヴィクラムが訪れ、バトキー教授のやっていることを批判する。そして、テクノロジーによって弱者に収入源を与えることが革命だと宣言する。

映画は、プロローグとエピローグを含めれば、全10章構成になっている。

- Prologue

- Chapter-1: I Am A Bitch

- Chapter-2: A Secret Game

- Chapter-3: The Potters Club

- Chapter-4: Finding Buddha

- Chapter-5: Freakonomics

- Chapter-6: Left Out

- Chapter-7: Laal Salaam/Red Salute

- Chapter-8: Blink

- Epilogue

映画の冒頭、プロローグでは、紀元前2000年のバスタルの様子が映し出される。森の中、掘っ立て小屋の前で、ほぼ裸同然の男性が薪割りをしていた。次に、2014年のバスタルの様子が映し出される。4000年前とほとんど変わらない風景だった。こうして、バスタル地方が発展から取り残されていることが映像のみで語られる。スタンリー・キューブリック監督の名作「2001年宇宙の旅」(1968年)を思わせるオープニングであった。

バスタル地方といえば、極左武装組織ナクサライトの支配下に置かれている地域である。もちろん、「Buddha in a Traffic Jam」はナクサライトを主題にした映画だ。バスタル地方の貧しいアーディワースィーが、インド政府とナクサライトの間で板挟みになる様子も描き出される。だが、この映画の主な舞台になっているのは、バスタル地方の森林地帯ではなく、ハイダラーバードという大都会である。そして、主な登場人物は、バスタル地方に住む貧しいアーディワースィーではなく、都会に住む大学教授や大学生などのインテリ層である。

ヴィヴェーク・アグニホートリー監督がこの映画全体を通して観客に訴えたかったのは、ナクサリズムやナクサライト問題は、どこか遠くの僻地で限定的に起こっているものではなく、都市部にも浸透しているという警告である。経営大学で教鞭を執るバトキー教授は、授業の中でわざと「汚職は社会に必要だ」と論じ、それに反論してきた学生をナクサライトの指導者にスカウトしていた。バトキー教授の妻シータルは、バスタル地方の貧しい陶工のためのチャリティー団体を運営し、政府から補助金も得ていたが、その資金はナクサライトに流出し、インド政府と戦う武器になっていた。さらに、政治家や実業家までもがナクサライトと密通し、甘い汁を吸っていた。ナクサリズムはインドの社会システム全体をむしばむ病巣であることが主張されていた。アグニホートリー監督は、都市を拠点とし、森林地帯のナクサライトを支援する人々のことを「都市ナクサル(Urban Naxals)」と呼んだ。

もちろん、アグニホートリー監督はナクサライトに批判的な立場である。そして、映画の中ではナクサリズム撲滅のための方法まで示している。それはテクノロジーだ。主人公ヴィクラムは、バスタル地方などの貧しい陶工たちに、彼らの作った陶器の売り上げの1%しか渡っていないことを知る。残りの99%は政治家や仲介業者などがマージンとして懐に入れてしまっていた。インターネットが普及した今、陶工たちが直接海外のバイヤーに陶器を販売し、この仲介者たちを排除する方法が生まれた。ヴィクラムはアプリを作り、陶工たちを直接エンパワーメントしようとした。だが、その新しいアイデアは、暴力革命によってインド政府の転覆を狙うバトキー教授やナクサライトのリーダーにとって、脅威であった。もし陶工たちが経済力を持ったら、誰も革命に参加しなくなってしまう。ヴィクラムは一転してナクサライトから命を狙われることになる。

「Buddha in a Traffic Jam」は、基本的にはフィクション映画だが、実際に起こった複数の事件をつなぎ合わせてストーリーに組み込んでいる。たとえばヴィクラムが立ち上げたピンク・ブラ運動は、2009年に起こったピンク・チャッディー(ピンクのパンツ)運動にもとづいている。バレンタインデーにデートするカップルなどの排斥を行う保守派団体に対し、ピンクのパンツを送り付けるという、ガーンディー主義的な運動であった。ポッターズ・クラブへの補助金停止につながったナクサライトによる襲撃事件の元ネタは、明らかに2010年のダンテーワーラー襲撃事件だ。バスタル地方のダンテーワーラーにて、CRPFに所属する76人の警察官がナクサライトの襲撃によって殺された。

多少、安っぽさを感じた場面もいくつかあったが、俳優たちの演技にはそれを補って余りあるものがあった。アヌパム・ケール、パッラヴィー・ジョーシー、アルノーダイ・スィンなどが素晴らしかったが、特にアムパムが絶賛に値する。表では大学教授をしながら、裏でナクサライトを支援する「都市ナクサル」を迫真の演技で演じていた。

音楽も素晴らしかった。どれも気取っておらず、土の匂いを感じさせた。「Chand Roz」は、ウルドゥー語詩人ファイズ・アハマド・ファイズの詩を曲にしたものだが、これをパッラヴィーが歌っている。

題名が意味深であるが、「in a Traffic Jam」の部分は、映画の内容からして、「都会」と捉えていいだろう。「Buddha」の解釈は分かれるであろうが、おそらくそれは「非暴力主義者」ということで、それはナクサライトのことを指しているのではなかろうか。アルンダティ・ロイはナクサライトを「武器を持ったガーンディー主義者」と呼んだ。もちろん、それはナクサライト側からの視点であり、インド政府はナクサライトをテロリストと同列に扱っている。

「Buddha in a Traffic Jam」は、ナクサリズムが都市部にまで浸透し、森林地帯で暗躍するナクサライトたちを下支えしている現状に警鐘を鳴らす、メッセージ性の強い作品である。ナクサライトが目標とする暴力革命を阻止するためには、経済的弱者を経済的にエンパワーメントするしかない。そのエンパワーメントにはテクノロジーの助けが不可欠だ。ナレーンドラ・モーディー首相の掲げるスローガン「Sabka Saath Sabka Vikas(皆で共に発展を)」に共鳴する内容だと捉えられる。インド社会に詳しい者にはとても見応えのある作品だ。