ヴィヴェーク・アグニホートリー監督はナレーンドラ・モーディー首相の熱烈な支持者を公言している人物で、ヒンドゥー教至上主義を掲げる中央与党インド人民党(BJP)の党是に沿った映画を送り出し続けていることで知られる。「The Tashkent Files」(2019年)では、独立インド第2代首相ラール・バハードゥル・シャーストリーがタシュケントで客死した出来事を取り上げ、陰謀論をほのめかすことで、BJPのライバル政党であるインド国民会議派(INC)を貶めようとした。「The Kashmir Files」(2022年)では、一般的にイスラーム教徒に対する抑圧と結び付けられがちなカシュミール問題を、イスラーム教徒によるヒンドゥー教徒へのジェノサイドの問題に転換しようとした。

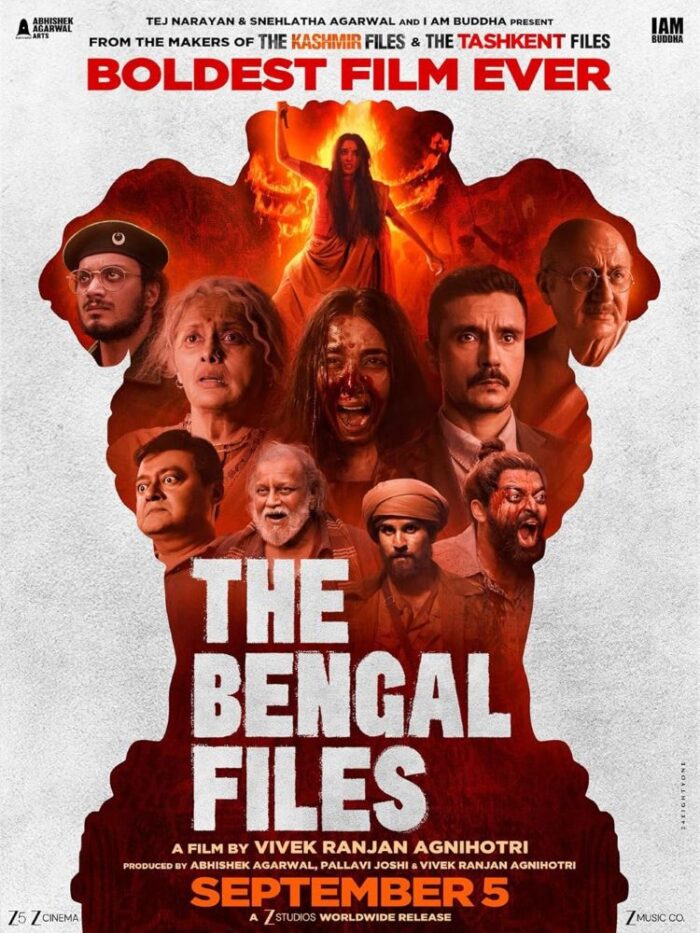

当初からの計画だったのかは疑問だが、アグニホートリー監督は一連の「The~Files」映画群はトリロジーの一部だと発表し、その締めくくりとなる第3作の制作を開始した。それが2025年9月5日に公開された。「The Bengal Files」である。確か「The Delhi Files」が3作目になると聞いていたような記憶があるのだが、第3作に選ばれた主題は、印パ分離独立前夜の1946年にベンガル地方で起こったコミュナル暴動であった。

この暴動のきっかけは、インド亜大陸のイスラーム教徒の代弁者を自称していたムスリム連盟の政治家たちが、インドとは別の、イスラーム教徒のための新国家パーキスターンの分離独立を求める活動を本格化させたことだった。特に1946年8月16日が「直接行動の日」として制定され、この日を境にカルカッタでヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で殺し合いが始まったのである。ムスリム連盟はベンガル地方の中心都市カルカッタをパーキスターンの領内に組み込もうとしており、カルカッタでヒンドゥー教徒に対する「直接行動」を起こすことでヒンドゥー教徒の人口を減らそうとしたとされる。ただ、ゴーパール・パーターという「ブラーフマンの屠殺業者」がヒンドゥー教徒を組織して暴徒と化したイスラーム教徒に対抗したため、カルカッタはパーキスターンに組み込まれずに済んだといわれる。

上記の事件も描かれてはいたのだが、「The Bengal Files」で話題の中心になっていたのは、「直接行動の日」の暴動を受けて緊張が高まっている中、同年10-11月、イスラーム教徒多住地域であるノーアーカーリー(現バングラデシュ)で起こったヒンドゥー教徒虐殺事件であった。このときの暴動では数百人から数千人のヒンドゥー教徒が殺されたとされる。俗にノーアーカーリー事件と呼ばれている。憂慮したマハートマー・ガーンディーは現地入りし、7ヶ月間滞在して暴動の沈静化に尽力したが、両コミュニティーの間で完全な和解には至らなかった。この事件は、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の共存が不可能であるという印象を決定付け、印パ分離独立を後押しすることになった。ガーンディーにとっても、非暴力主義の限界を痛感させられる苦い出来事になったといわれている。

元々、ベンガル地方はインドの中でもイスラーム教徒の多い地域であった。現在、バングラデシュはイスラーム教徒が圧倒的多数派を占める国だが、独立前はこの地域もベンガル地方の一部であったことを考えると、当時の状況が想像しやすいだろう。しかも、カルカッタは英領インドの首都が置かれ、優先的に近代化したことから、ベンガル人は他地域のインド人よりも早くから西洋式の教育を享受できた。英国人がインド人を教育したのは、「肌の黒い英国紳士」を作り出し植民地支配を安定化する目的からだったのだが、教育を受けたベンガル人の中には政治的に覚醒し、外国人による植民地支配に疑問を感じる者も現れ、かえって政治活動が活発化した。特にベンガル地方において反英運動が燃えあがったのは1905年のベンガル分割令だった。植民地政府はベンガル地方をヒンドゥー教徒多住地域とイスラーム教徒多住地域に分割して支配しようとしたが、これはベンガル人の激しい抵抗を呼び覚まし、分割令の撤回と首都の移転につながった。だが、このときにヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間に引かれた境界線は、風化するばかりか顕在化していき、1946年のコミュナル暴動につながっていったのである。

「The Bengal Files」には、アグニホートリー映画の「いつものメンバー」がそろい踏みだ。ミトゥン・チャクラボルティー、パッラヴィー・ジョーシー、アヌパム・ケールなどである。さらに、ダルシャン・クマール、スィムラト・カウル、シャーシュワタ・チャタルジー、エークラヴィヤ・スード、ナーマーシー・チャクラボルティー、ラージェーシュ・ケーラー、プニート・イッサール、プリヤーンシュ・チャタルジー、ディビエーンドラ・バッターチャーリヤ、ソウラヴ・ダース、モーハン・カプール、パローミー・ゴーシュなどが出演している。

9月13日に川口SKIPシティにて行われたSpacebox Japan主催の上映会で鑑賞した。

映画は主に2つの時間軸を往き来する。ひとつは現代である。インド情報局(CBI)所属の警察官僚シヴァ・パンディト(ダルシャン・クマール)はラージナート・スィン局長(プニート・イッサール)から、ムルシダーバードで発生したダリト女性ジャーナリスト失踪事件の捜査を命令され、現地へ赴く。その街ではイスラーム教徒が多数派を占めており、サルダール・フサイニー(シャーシュワタ・チャタルジー)というイスラーム教徒の州議会議員が巨大なイスラーム教徒の票田を背景に絶大な権力を誇っていた。行方不明になった女性スィーター・マンダル(パローミー・ゴーシュ)はフサイニーの不正を取材中に失踪しており、彼が関与している可能性が高かったが、警察はフサイニーにひれ伏しており、彼に対して何もアクションを起こせずにいた。代わりに警察は、スィーターと最後に会った老婆バールティー・バナルジー(パッラヴィー・ジョーシー)を重要参考人として拘束していた。シヴァはバールティーと話をする中で、彼女が若い頃に体験したノーアーカーリー事件の実情を知っていく。

もうひとつの時間軸は印パ分離独立前夜であり、まさにノーアーカーリー事件が起こった1946年である。バールティーの視点から同事件が語られる構造になっている。著名な裁判官バナルジー(プリヤーンシュ・チャタルジー)の娘として生まれ、共産主義に感化されて大学時代に英国人役人に発砲して逮捕されるという武勇伝も持っていたバールティー(ニムラト・カウル)は、マハートマー・ガーンディー(アヌパム・ケール)と会い、非暴力主義に影響を受けながらも、ノーアーカーリー事件に巻き込まれ、翻弄される。彼女は、暴動を扇動し、ヒンドゥー教徒の虐殺を行っていたグラーム(ナーマーシー・チャクラボルティー)に目を付けられ、父親や恋人アマルジート・アローラー(エークラヴィヤ・スード)を殺される。

「The Bengal Files」は3時間半近くある長尺の映画だが、これだけの時間を費やしてもストーリーは全くまとまっておらず、結末が結末になっていない。よって、あらすじもまとめることができない。アグニホートリー監督の「The Kashmir Files」は、物議は醸したものの、作品自体はまとまっていたし、真実を掘り起こしていく面白さがあった。それゆえに大ヒットしたのだろう。だが、この「The Bengal Files」は、本当に同じ監督が作ったのかと疑われてくるほど稚拙な内容と編集である。そのくせ、イスラーム教徒がヒンドゥー教徒を虐殺するシーンには病的なほどこだわりをもって映像化している。首が飛んだり身体が真っ二つに裂けたりと、グロテスクなシーンのオンパレードである。ストーリーそっちのけでイスラーム教徒の残虐性を広めようとしている。

おそらく映画を通して伝えたかったのは、印パ分離独立に正当性はなかったことと、イスラーム教徒によるインドの国土の侵食は現在も進行中であるということだ。特に後者は、現在インドにいるイスラーム教徒に対する嫌悪感を植え付ける性格のものでたちが悪い。グラームのようなイスラーム教政治家は、多数派の立場と少数派の立場を切り替えて最大限の利益を得ようとしている。つまり、地元では多数派を占めるイスラーム教徒の支持を受けているにもかかわらず、インド全土ではイスラーム教徒が少数派であることを盾に、優遇や免除を引き出そうとしている。さらに、バングラデシュから密入国者を呼び寄せ、彼らに不法にインド国籍を与えて、自分の票田をさらに拡大しようとしているとの指摘もあった。「The Bengal Files」を観ると、インドにおいてイスラーム教徒が陰の支配者であるかのような錯覚を覚える。「インドは多数派が少数派に支配されている国だ」というのは、保守派の政治家や言論人からよく聞かれる言説だ。しかも、近い将来、イスラーム教徒の首相が生まれ、インドは完全に「ヒンドゥー教徒の国家」ではなくなってしまうのではないかという絶望的な未来予想図まで提示されていた。これをイスラーモフォビア映画と呼ばずして何と呼ぼう。

また、シヴァはカシュミーリー・パンディトであり、「The Kashmir Files」のテーマとリンクしていた。シヴァはカシュミール地方でヒンドゥー教徒たちが受けた虐待をトラウマとして抱えており、それがベンガル地方のヒンドゥー教徒たちと重ね合わせられていた。

これで俳優たちの演技に光るものがあれば少しだけ救いがあったのだが、やはり演技面でも「The Kashmir Files」ほどの集中力が見られず、逆に足を引っ張っていた。パッラヴィー・ジョーシーやミトゥン・チャクラボルティーの演技はオーバーアクティングであったし、マハートマー・ガーンディー役を演じたアヌパム・ケールもガーンディーには見えなかった。

「The Bengal Files」は、モーディー政権樹立以降、与党におもねるような作品を送り出し続け物議を醸しているヴィヴェーク・アグンホートリー監督の「The~Files」トリロジーの第3作、つまり完結作として位置づけられている。だが、前作、前々作に比べて、ストーリーも演技も一体どうしてしまったのかというほど低品質で、興行成績も大失敗という当然の帰結に終わった。歴史的事件を題材にはしているものの、その描き方は一方的かつ恣意的であり、イスラーモフォビアを煽るヘイト映画に他ならない。もしこの映画に何らかの価値があるとしたら、「The Kashmir Files」が大ヒットした理由を明確にできたことかもしれない。「The Kashmir Files」の成功は、インド社会の右傾化と結びつけて論じられることもあったのだが、もしそれが真実ならば、前作よりさらにイスラーモフォビアをパワーアップしたこの「The Bengal Files」もヒットして然るべきだ。だが、そうならなかった。やはりインド人観客は映画が発信するイデオロギーではなく、純粋に作品として面白いかどうかで映画を選んでいる。それが分かっただけでも「The Bengal Files」の存在意義はあったのではなかろうか。基本的には酷い作品である。