2013年12月7日にドバイ国際映画祭でプレミア上映され、インドでは2015年12月4日に公開された「Kajarya」は、インド社会に根強く残る女児堕胎を扱ったリアリズム志向の映画である。より正確にいえば、女児の間引きである。題名は「カージャル(アイライナー)をした女性」という意味だが、登場人物の名前である。ハリヤーナー州の村が舞台になっているが、同州は、女児の間引きや堕胎を長年にわたって続けすぎたため、インドでもっとも男女比のバランスが悪い州になっている。

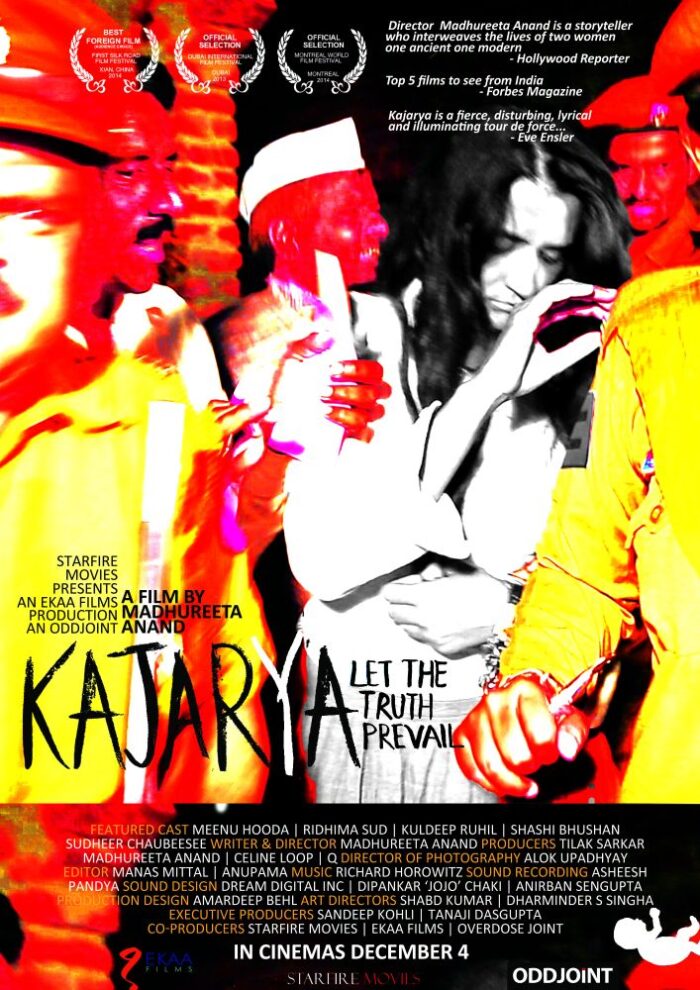

監督はマドゥリーター・アーナンド。ドキュメンタリー映画畑の女性映画監督だが、娯楽映画「Mere Khwabon Mein Jo Aaye」(2009年)も撮っている。「Kajarya」は女性ジャーナリストの視点から描かれており、部分的にドキュメンタリー的手法を採用しているが、基本的には劇映画である。

キャストは、ミーヌー・フーダー、リディマー・スード、クルディープ・ルヒール、シャシ・ブーシャン、スミート・ヴャース、スディール・チョーベースィーなどである。

デリーの報道会社に勤めるミーラー・シャルマー(リディマー・スード)は、上司の指示に従い、満月祭の取材をするため、ハリヤーナー州のとある村を訪れた。この村でミーラーは、カジャリヤー(ミーヌー・フーダー)という女性がカーリー女神の化身だと称して大量の女児を殺害してきたことを知る。

ミーラーは、カジャリヤーと親交のあった死刑執行人シャンブー(シャシ・ブーシャン)の助けを借り、彼女のインタビューもするが、彼女は別の話をした。彼女は13歳のときに老人と結婚させられこの村にやって来た。結婚後に彼女の夫は死に、困ったカジャリヤーは、カーリー女神に取りつかれた振りをし、村の顔役バンワーリー(クルディープ・ルヒール)と共謀して、村人たちをだましてきた。村人は、彼女の祝福を受けると男児が生まれると信じたが、もし女児が生まれた場合、彼女に託した。カジャリヤーはバンワーリーにアヘンを飲まされ、その女児を殺してきたのだった。

デリーに戻ったミーラーは、手柄欲しさにカジャリヤーを連続殺人犯に仕立て上げ報道した。彼女の記事は新聞の一面に掲載され、インド中でセンセーションを巻き起こす。カジャリヤーは逮捕され、警察署に拘留される。だが、ミーラーはすっきりしなかった。もう一度村に戻って取材をしたいと申し出るが上司には却下された。そこで彼女は会社を辞め、別の報道会社に移って、カジャリヤーの取材を続ける。

ミーラーは、村の女性たちから、女児が生まれると村の男性たちが取り上げ、カジャリヤーに殺させていたことを突き止める。この記事が掲載されると再びセンセーションとなり、バンワーリーは逮捕される。カジャリヤーの死刑執行が行われた。シャンブーの娘シャーンティは新しい学校に入学した。

上昇志向の強い女性ジャーナリストが、ハリヤーナー州のとある村を取材に訪れたところ、その村に住む女性がカーリー女神の化身を名乗って生まれたばかりの女児を次から次へ殺しているというショッキングな事件に直面する。だが、実際にはそれは村ぐるみで行われていた女児の口減らしだったというプロットである。基本的には農村における男尊女卑や女児の間引きを主題にしているが、二次的にカースト制度にも触れられている上に、ジャーナリズムの問題や、都会の企業にもはびこる女性蔑視にも触れられている。

この映画がもっとも力を込めて取り上げていたのは女児の間引き問題だ。主人公ミーラーがたまたま訪れた村では、夫を亡くした後に「発狂した」とされる女性カジャリヤーが、村の顔役バンワーリーに強制される形で、女児殺しの汚れ役を一手に引き受けていた。これが発覚したとき、バンワーリーをはじめ村人たちは、女児堕胎の罪をカジャリヤーになすりつけようとするが、ミーラーはそれが村ぐるみの犯行であることを突き止め、報道する。また、セリフの中でのみになるが、都市部でも女児堕胎は日常茶飯事であることも指摘されていた。ミーラーの恋人ニキルの母親は、生まれた後に女児を殺すのは「野蛮」だと切り捨てつつ、胎児の内に超音波検査をして女児と分かった時点で堕胎すればいいと、いとも簡単に言い放っていた。まるで女児堕胎が文明的かつ非暴力的な手段であると言いたげだった。

この映画で問題点だと感じたのは、村で行われていた女児の間引きを一方的に男性による強制だと決め付けていたことである。村の女性たちは女児を守ろうとするが、男性たちが殺してしまうということになっていた。だが、実際には女性たちも男尊女卑の思想に染まっていることが普通で、女児の間引きや堕胎を率先して行うのも女性であるとの報告もある。この辺りの描写は注意して受け止める必要がある。どちらかといえば、ニキルの母親が語っていた内容の方が真実に近い。女児堕胎がまるで日常茶飯事であるかのような発言をしていた。

インド社会で女児の間引きや堕胎が横行しているのは、男尊女卑や持参金が原因だが、これは何も農村部に限ったことではない。デリー在住で報道会社に勤務するモダンな女性ミーラーの身にも大小さまざまな男尊女卑が降りかかっていた。たとえば、職場で彼女はやりがいのある仕事を任されなかった。女性だからというわけではなさそうだったが、彼女の職場で女性が尊重されているようにも見えなかった。実家に帰れば彼女は母親から、ジャーナリストの仕事は辞めて教師でもするように言われる。ジャーナリストは勤務時間が安定せず、女性向きの仕事ではないという理由からだ。これも、女性の可能性を狭める偏見である。

映画の登場人物の中で不可触民として扱われていたのは、シャンブーとその娘シャーンティである。シャンブーは警察署に出入りしていたが、職業はジャッラード(死刑執行人)であり、不可触民である。シャーンティは学校の教室の外で授業を受けていたが、これは彼女が不可触民であるため中に入れてもらえなかったのである。ただ、映画の結末で彼女は新しい学校に転学し、教室に入れてもらえていた。おそらく、カジャリヤーを慕っていたシャンブーが、カジャリヤーの死刑の後、別の場所へ移ったということなのだろうが、この展開は唐突な印象を受けた。

ジャーナリズムの功罪にも光が当てられていた。ミーラーは、正義感からよりも自身のキャリアアップのために取材をしていた。彼女には最初からカジャリヤーの側に立った報道もできたはずだが、功を焦り、カジャリヤーを悪人に仕立て上げる形で報道した。もちろん、彼女が多くの女児を自らの手で殺したのは事実であり、彼女の死刑は避けられなかったかもしれない。だが、これは彼女一人の問題ではなく、もっと丁寧に取り上げるべきだった。それを怠ったミーラーにはジャーナリスト失格の烙印を押されても仕方がない。ジャーナリストとして、カジャリヤーを大量殺人に追い込んだ、もっと根深い社会問題にまで踏み込むべきだった。

「Kajarya」は、北インドの農村部に残る女児の間引き問題を主に取り上げた作品である。一部ドキュメンタリー的な手法を使ったりしながらも、主人公の苦悩にも光を当てており、しっかりした映画だった。だが、問題を単純化しすぎているところもあり、地に足が付いていないようにも感じた。観て損はない映画ではあるが、注意して受け止める必要がある。