ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーは、「Parinda」(1989年)、「1942 A Love Story」(1994年)、「Mission Kashmir」(2000年)などを撮った、インドを代表する名監督だ。ただ、プロデューサーとしての側面の方がより広く知られており、ラージクマール・ヒラーニー監督の「Munna Bhai M.B.B.S.」(2003年)、「Lage Raho Munna Bhai」(2006年)、そして「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)などの大ヒット作で有名である。彼が撮った「12th Fail」(2023年)は、落ちこぼれから警察官僚(IPS)になった実在の人物の半生を描いた地味な作品だったが、批評家たちから高く評価され、興行的にもヒットになった。

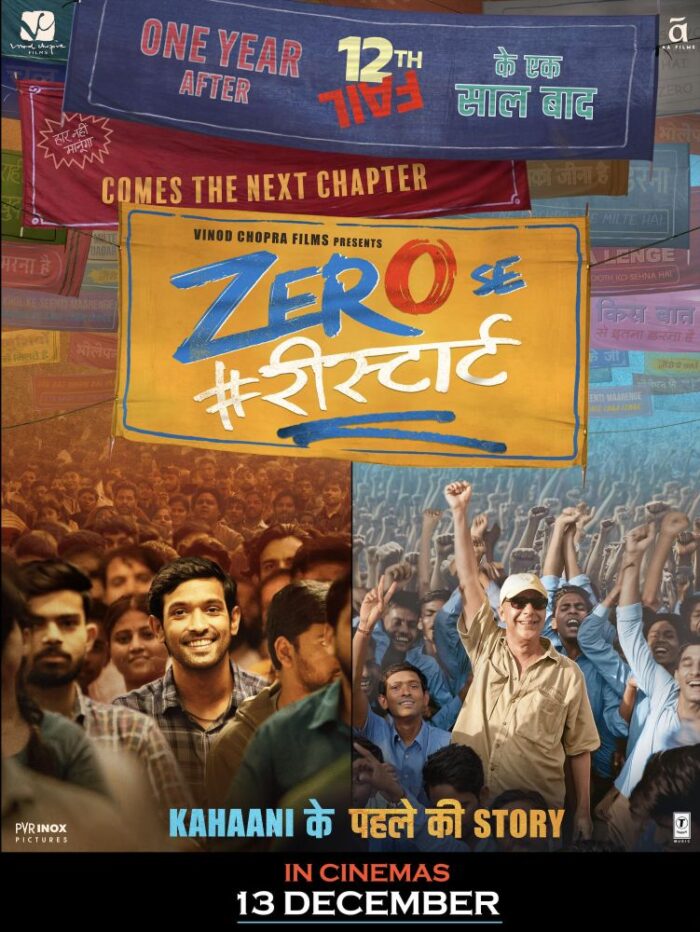

「12th Fail」のヒットを記念してか、公開から約1年後の2024年12月13日に、主に同作品の撮影過程を素材にしたドキュメンタリー映画「Zero Se Restart(ゼロから再出発)」が劇場一般公開された。いわゆる「BTS(Behind The Scene)」もしくは「メイキング・オブ」である。律儀に映画のDVDが販売されていた時代は、BTS映像が特典として添えられることがあった。最近はYouTubeにBTS映像がアップロードされることも増えた。だが、特定の映画のBTSドキュメンタリー映画が劇場一般公開されるのは新しい傾向である。

監督はジャスクンワル・コーリー。経歴を見ると、ドローンを使った空中撮影監督からキャリアを始めており、いまどきである。編集もしており、「12th Fail」でも編集を担当した。「Zero Se Restart」は、「12th Fail」の撮影現場で彼が撮りためた動画を編集して作られたドキュメンタリー映画であると思われる。「12th Fail」では「Restart」という挿入歌があり、また、劇中に登場するガウリー・バイヤーが運営していたチャーイ屋の店名も「Restart」であった。これらが、このドキュメンタリー映画の題名の由来である。

一般的なBTSドキュメンタリーは、監督や俳優などのインタビューによって構成されていることが多く、映画の知られざる側面が明らかになるなど、全く楽しめないことはないが、それ以上のワクワク感はないと感じることがほとんどだ。だが、「Zero Se Restart」は、ヴィドゥ・ヴィノード・チョープラー監督が何を考え、どのように映画作りをしているのかが克明に記録されており、インド映画のマスタークラスとでも呼べる内容になっている。端的にいえば、インドで映画監督を志す者にとっては参考書のようなドキュメンタリー映画だ。

「Zero Se Restart」は監督探しのエピソードから始まる。「12th Fail」を監督したのはヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーだが、実は今回、彼はプロデューサーに専念しようとしており、別の若い映画監督を探していたという。だが、脚本段階でこの企画はあまり魅力的に映らなかったようで、どの映画監督もその脚本の映画化を断ったという。ヒラーニー監督を育てたヴィドゥ・ヴィノード・チョープラーの下での監督を断る映画監督がいることに驚きを隠せない。

そんなこともあって仕方なく彼自身がメガホンを持つことになった。ただ、周囲はそれに賛成ではなかったという。なぜなら「12th Fail」は、「彼のタイプの映画」ではなかったからである。チョープラー監督の過去の作品はマサーラー映画のイメージが強かったため、誰も死なず、誰も血を流さないこの物語は彼には向かないと思われたらしい。だが、他に手を上げてくれる映画監督がいなかったため、彼が監督を兼任することになった。

さらに驚くべきことは、監督が決まらないまま助監督たちによってロケハンやキャスティングが進行していたことだ。完全にプロデューサー主導型の企画であり、元々監督にそれほど権限はなかったと思われる。インドの映画作りのプロセスがよく分かって面白い。

全体を通して強く印象に残ったのは、インドで映画を撮るということは、ひとえに群衆のコントロールであるということだ。まず、演技未経験の素人をエキストラとして使う場合、彼らの視線を制御することがいかに難しいことかが分かる。チョープラー監督や助監督たちはエキストラたちに「絶対にカメラを見るな」と厳命するが、エキストラの中にはついカメラを見てしまう者がおり、何度も撮り直しになる。何か変わったものがあるとどうしても見てしまうのはインド人の国民的習性といってよく、それをコントロールしないことには映画のシーンは成り立たない。

また、街中でロケをすると、どうしても多くの群衆が集まってしまう。彼らのコントロールも撮影班にとっては大事な仕事である。しかもハードな仕事だ。「12th Fail」のいくつかのシーンは、デリーのムカルジーナガルで実際に撮影された。主演のヴィクラーント・マシーはそれほど有名な俳優ではなく、チョープラー監督はそんなに群衆は集まらないだろうと高をくくっていたが、実際に撮影を始めてみると、その噂があっという間に広まり、大群衆がロケ地に詰め掛けてしまった。それらを制御し、映像の中にうまく取り込んで撮影をするのも、監督や助監督の腕の見せ所となる。

インド映画には脚本がないということがよく言われるが、少なくともチョープラー監督は脚本を大事にする映画メーカーのようで、ディベロップメント(企画開発)、プリプロダクション(撮影準備)、そしてプロダクション(撮影)の段階に入ってからも、常に脚本のリライティングが行われていたようである。インドの映画業界には「セリフ作家(Dialogue Writer)」という肩書きがあるが、チョープラー監督がセリフ作家たちとひとつひとつのシーンでのセリフについて推敲を進めていく様子も描かれていた。

カメラワークにも深い意味が込められていることが分かる。ひとつひとつのカメラワークが登場人物の心情を表している。主人公の心情が不安定なときはカメラもよく揺れ、自信を持てるようになるとカメラは安定する。右から左へ、左から右へ、パンにも意味があり、細部にこだわりがある。チョープラー監督は若い助監督たちに、ひとつひとつのカメラワークに込められた意味を解説する。

ロケ地にも強いこだわりが感じられた。特に最後のチャプターとなる製粉場探しは圧巻だった。主人公が住み込み、蛍の光よろしく苦学していた場所である。助監督たちはインド中を駆け巡ってチョープラー監督が思い描く製粉場を探すが、監督はなかなか首を縦に振らない。最終的に彼が見つけ出したのは、製粉場でも何でもない小さな部屋だった。彼は、自分自身でもなぜ助監督たちが見つけてきた製粉場が気に入らなかったのか分からなかった。だが、その小部屋を見た瞬間、彼は「ここだ!」と直感した。彼は助監督たちに脚本を示す。そこには、その製粉場について「地獄」という表現があり、さらには、「外側の暗闇に恐れるより、内側の暗闇を恐れるべきだ」というセリフもあった。今まで彼らが見つけてきた製粉場は、これらのセリフと合致しなかったのである。脚本をよく理解してロケーションを見つけ出すことの大切さを監督は若い助監督たちに教えていた。

チョープラー監督は、映画作りを志す若者たちに「絶対に諦めるな」というメッセージを送っていた。「12th Fail」の撮影過程から分かるのは、チョープラー監督が決して妥協しなかったことだ。彼は自分の理想とする絵を映像化するために、決して諦めず、理想を追い求めた。自分で自分が求めるものがよく分からなくても追い求め続けた。それは自分の直感への絶対的な信頼だった。そのこだわりと自信が「12th Fail」を成功に導いたことは想像に難くない。

最後に、エンドクレジットでチョープラー監督が朗読していた自作の詩を転載する。

चल वापस ज़ीरो पर चलते हैं

चल यार ख़ुद से फिर मिलते हैं

तू हँसके जी या रोके जी

एक उम्र तो तुमको जीना है

जो झूठ के पीछे भागे तो

हर मोड़ पे झूठ को सहना है

जब आज नहीं कल मरना है

किस बात से इतना डरना है

चल फिर ख़ुशियों से मिलते हैं

चल सच की डगर चलते हैं

चल अपने बचपन से मिलते हैं

भोलेपन से फिर मिलते हैं

दिल खोलके सीटी मारेंगे

यारों को गले लगाएँगे

जो बचा कुचा है टिफ़न में

मिल-झुलकर सारे खाएँगे

さあ、ゼロに戻ろう

さあ、自分と再会しよう

笑って生きようと泣いて生きようと

人生を生きなければならない

嘘を追って生きたら

どんなときも嘘を背負わなければならない

今日でなくとも明日には死ぬ

何を恐れようか

さあ、喜びと再会しよう

さあ、真実の道を歩もう

さあ、子供時代と再会しよう

心を開いて口笛を鳴らそう

友達と抱き合おう

弁当箱に残ったものを

みんなで一緒に食べよう

「Zero Se Restart」によって描き出されたチョープラー監督の映画哲学を吟味すると、ラージクマール・ヒラーニー監督との共通点が浮かび上がってくる。ヒラーニー監督はチョープラー監督からかなり多くのことを学んだはずであるし、もっといえば、彼の作品にはプロデューサーであるチョープラー監督のイズムがかなり色濃く反映されている。チョープラー監督やヒラーニー監督はヒンディー語映画業界の中で一時代を築き上げた大御所であり、影響力も強い。「Zero Se Restart」は、多少奇をてらいすぎな編集があったことは否めないものの、ヒンディー語映画やインド映画を理解する上で大変参考になるドキュメンタリー映画であり、インド映画ファンには是非一見することをおすすめしたい。