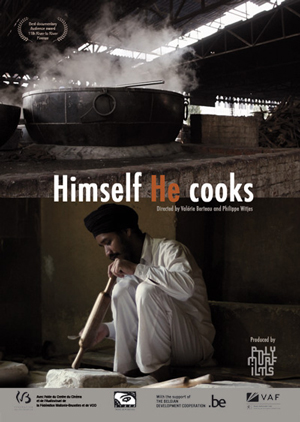

今年も昨年に引き続き複数のインド映画の劇場一般公開が続いている。正確にはインド映画ではないのだが、インドに密接に関係したドキュメンタリー映画「Himself He Cooks」、邦題「聖者たちの食卓」も現在公開中だ。監督はベルギー人のヴァレリー・ベルトとフィリップ・ウィチュス。よってベルギー映画ということになる。本国ベルギーでは2012年に映画祭で公開されているが、劇場一般公開はおそらく日本が初で、2014年9月27日である。もしそうだとしたら、日本は相当物好きな国だ。名古屋の名演小劇場で鑑賞した。基本的にインド映画のみを紹介しているが、インドつながりということで、特別に「聖者たちの食卓」も取り上げることにする。

「聖者たちの食卓」は、パンジャーブ州アムリトサルにあるスィク教の聖地ハルマンディル・サーヒブ、通称ゴールデン・テンプル(黄金寺院)のグル・ダ・ランガル(公衆食堂)をひたすら撮影している。インドの宗教施設では、参拝客に無料または格安で食事を振る舞っているところが多い。寺院などでなくても、祭日に町内会が住宅街の仮設テントで炊き出しをしていることもある。インドにおいては宗教の別を問わず、貧しい人々に食事を振る舞うことは功徳を積む行為のひとつとなっており、実践されている。ただ、その中でもやはりハルマンディル・サーヒブのランガルが最も有名だ。1日に10万食を作っていると言うが、その規模についてはインドで一番という訳でもなかろう。ユニークなのは、参拝客が寺院スタッフと一緒になって食事を作り、皆で会食し、そして食器を洗って掃除をすることである。このような形はスィク教のみに見られると言える。

スィク教は15世紀にグル・ナーナクによって始まった、比較的新しい宗教である。ヒンドゥー教の欠点を解消する目的で形成された宗教だと言えるが、ヒンドゥー教と対立している訳ではなく、中心地のパンジャーブ地方では、ヒンドゥー教とよく共存している。ヒンドゥー教の家庭に男児が数名生まれると、その内の1人をスィク教に改宗させるという慣習があるほどだ。また、アムリトサルの黄金寺院には、スィク教徒のみならず、ヒンドゥー教徒など、あらゆる宗教の人が参拝に訪れる。

慣れて来ると顔や服装を見ただけで各インド人の宗教を言い当てることができるようになるのだが、スィク教はファッション上特徴があるため、最も難易度が低い。扇型またはお団子のあるのターバンをかぶり、髭を蓄えたインド人男性がいたら、十中八九スィク教徒である。ただ、注意しなければならないのは、ターバンをかぶっている男性のみがスィク教徒ではないということだ。ターバンをかぶらず、髭を剃っているスィク教徒もいる。

スィク教に特徴的な教義はいくつかあるのだが、そのひとつが「セーヴァー」の精神だ。日本語の「世話」の語源となった単語だが、現代日本語に訳すならば「奉仕」が適切であろう。スィク教は奉仕と勤労に重点を置いており、グルドワーラー(スィク教寺院)では参拝者が奉仕をする機会を与えられる。ハルマンディル・サーヒブでは、調理、清掃、靴磨きなどの奉仕ができる。なぜ奉仕が重視されるかと言えば、それはヒンドゥー教の慣習の裏返しである。ヒンドゥー教ではカースト制度によって仕事が明確に分断されており、自分に与えられた仕事以外はしないという傾向が強い。特に、肉体労働や穢れの伴う仕事は下位カーストやアウトカーストの仕事とされ、上位カーストに忌避される。そうではなく、社会の全ての階層の人々がグルドワーラーにいる間だけでも平等に勤労することが大切だというのがスィク教の考え方である。

もうひとつ重要な教義は会食である。ヒンドゥー教では、異なるカーストの者同士が一緒に食事をすることが禁じられている。よって、スィク教では敢えてその禁忌を取っ払い、全ての人々が同じ場所で同じ食事をすることが推進された。それがランガルであり、最も有名なのがハルマンディル・サーヒブのものである。また、ヒンドゥー教では伝統的に、自分よりも低いカーストの者が作った料理を食べることも避けられているが、ランガルでは全ての人々が一緒に料理をする訳で、このタブーも打ち破られている。言わば、「聖者たちの食卓」で淡々と描かれている活動自体が、社会改革運動なのである。

ドキュメンタリー映画としては最もシンプルな形式であり、ただひたすら黄金寺院での人々の活動を追っている。ほとんど説明はない。何日も掛けて撮影されたと思われるが、一応食事の起承転結が、畑での収穫から皿洗いまで、順に並べられている。監督の作為性を感じた部分はそのくらいである。映像中に外国人観光客の姿が全く映っていなかった点にも作為を感じたが、それは言うだけ野暮であろう。作品の大部分は、黄金寺院で働く人々や食べる人々の普段通りの行動によって成り立っている。

おそらく、インドを訪れたことのない人が観ると最大限に楽しめる映画だと思う。地面に座って野菜を切ったり食事をしたりしている様子、神業の如く要領よく小麦粉を丸めて投げる男、人工池の中に頭まで浸かってお祈りする人々、遊び半分と思われるような掃除の仕方、途切れることのない参拝の列・・・全てが新しく映るだろう。また、旅行者として黄金寺院やその他のグルドワーラーを訪れたことがある人には、懐かしい映像ということになるだろう。だが、インドに長く住み、普段このグルドワーラーと似た食事の場(学生寮の食堂)で食事をし、グルドワーラーにお世話になったこともあった者の目にとっては、「聖者たちの食卓」に出て来た映像はほとんど日常風景であり、目新しい感じはしなかった。なにしろ何度も自分自身がこの風景の一部になったのだから。ただ、酷く腹の空く映画だった。「Stanley Ka Dabba」(2011年/邦題:スタンリーのお弁当箱)と言い、「The Lunchbox」(2013年/邦題:めぐり逢わせのお弁当)と言い、空腹を催すインド関連の映画が日本で相次いで公開されているのは偶然であろうか。

インド映画が日本で公開されるとしばしば邦題が気になるのだが、この「聖者たちの食卓」も難ありだ。もし「聖者」がスィク教のグル(指導者)を指しているのならば、「聖者」という訳は聞き慣れない。また、食べているのは一般庶民であって聖者ではない。それに、見ての通りランガルでは基本的に地面に座って食事をするので、「食卓」は出て来ない。何となくちぐはぐな印象を受ける邦題である。

「聖者たちの食卓」は、アムリトサルの有名な黄金寺院の日常をそのまま切り取った65分のドキュメンタリー映画だ。監督の着想が良かったと思うが、真の立役者は黄金寺院にたまたま居合わせた一般のインド人であろう。500年間続いて来たランガル。今日もまた、この映像と同じ光景が繰り返されていると思うと、久々に「悠久のインド」という言葉を使ってみたくなる。そんな映画だった。