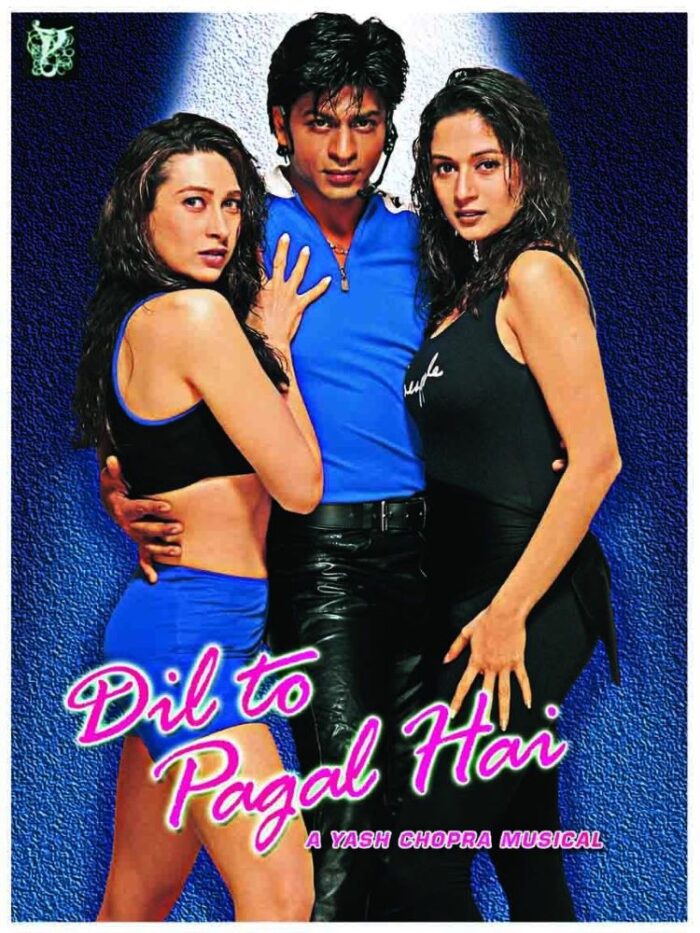

1997年10月30日公開の「Dil To Pagal Hai(心は狂っている)」は、1990年代のヒンディー語映画を代表するロマンス映画のひとつである。「ロマンス映画の帝王」の名をほしいままにしたヤシュ・チョープラーが監督をし、シャールク・カーン、マードゥリー・ディークシト、カリシュマー・カプールという当時のトップスターが三角関係を形成する。また、インド映画の特徴である歌と踊りをストーリーに組み込み、相乗効果をもたらしている。インド映画として満点ともいえる構成だ。

音楽監督はウッタム・スィン、作詞はアーナンド・バクシー。シャールク、マードゥリー、カリシュマーの他には、アクシャイ・クマール、ファリーダー・ジャラール、デーヴェーン・ヴァルマー、アルナー・イーラーニーなどが出演している。

過去に鑑賞したことはあったが、2023年10月2日に改めて鑑賞し、このレビューを書いている。

舞台はムンバイー。ラーフル(シャールク・カーン)は歌劇団の監督兼ダンサーで、ニシャー(カリシュマー・カプール)は中心的なダンサーだった。ニシャーはラーフルに片思いをしていたが、ラーフルは恋愛や結婚を信じていなかった。 ラーフルは次回作の題名を「マーヤー」に決め、その主役マーヤーにふさわしい理想の女性を求め始める。マーヤーは夢の中に生きている純粋な女性であり、ボーイッシュなニシャーとは対照的だった。「マーヤー」の公演は3ヶ月後だった。練習中にニシャーは怪我をし、出演できなくなる。既に公演のためにスポンサーから資金援助を受けており、ラーフルは代わりのダンサーを探さざるをえなくなる。 プージャー(マードゥリー・ディークシト)は養父母(デーヴェーン・ヴァルマーとファリーダー・ジャラール)に育てられた孤児だった。プージャーは優れたダンサーであり、また、いつか運命の人と出会うことを夢見る女性だった。養父母の息子アジャイ(アクシャイ・クマール)は幼少時からプージャーのことが好きだった。アジャイはロンドンに渡って成功し、インドに一時的に戻ってきた。アジャイはプージャーにプロポーズをし、断りきれなかったプージャーの様子を見て承諾したと考える。そのままアジャイはロンドンへ行ってしまう。 プージャーはラーフルの歌劇団に入団することになる。ラーフルはプージャーと接する内に彼女に恋するようになる。プージャーもいつしかラーフルのことを運命の人だと考えるようになる。退院したニシャーは代わりのダンサーが入団したことを知り、一時的にロンドンへ行く。帰ってくるとラーフルとプージャーの間に恋が芽生えているのを感じ取る。 公演の3日前、アジャイがラーフルやニシャーたちの前に現れ、プージャーの結婚相手だと自己紹介する。ラーフルはショックを受けるが、何事もなかったかのように彼を受け入れる。「マーヤー」の公演が行われるが、その最後でラーフルはプージャーに自分のことを愛していなかったのか問いつめる。そこへプージャーの本心を知ったアジャイが現れ、彼女に本当のことをラーフルに言うように促す。プージャーはラーフルに抱きつき、「マーヤー」はハッピーエンドとなって大成功を収める。

「Dil To Pagal Hai」を貫く恋愛の哲学は「誰にでも必ず運命の人がいる」だ。これはプージャーが信じていることで、劇中において彼女の口から何度か語られる。曰く、神様は前もってカップルを決めて人に生を与えている。いつ、どこで運命の人に出会えるかは神様が教えてくれる。我々は人生の中で正しい人と出会えるように、神様が送ってくれる信号を待ち望むべし、というのがその要旨である。女性の深層心理に根付いているとされる「白馬の王子様」思想とほぼ同じものだと考えていいだろう。そして当然のことながら、そうやって出会った運命の人を人生の伴侶とすることが最大の幸福ということになる。

しかし、一方で「私たちはインド人女性だから・・・」という前置きの下、正反対の考えも語られる。アレンジドマリッジを常とするインド人女性にとって、夢の男性と実際に結婚する男性は異なる。夢の男性を追い求めるのは少女の頃に限られる。早く夢の世界から抜け出て大人の女性になり、現実を受け入れなければならないというものだ。

もちろん、インドのロマンス映画は最終的には、本当に好きな人と結婚するべきという前者の考えを支持する。

また、「Dil To Pagal Hai」では友情と愛情を厳密に区別している。ラーフルとニシャー、アジャイとプージャーは友人関係にあった。ニシャーはラーフルに恋をし、アジャイはプージャーに恋をする。だが、一旦友情として育まれてしまった関係を男女の恋愛に変換し、夫婦関係に昇華させることに対してこの映画は非常に否定的だ。なぜなら友情には神様からのシグナルが欠如しているからである。いわば、「Dil To Pagal Hai」は一目惚れから始まる恋愛に肩入れしている。

1990年代に大ヒットしたロマンス映画にほぼ共通する事項であるが、「Dil To Pagal Hai」にも悪役らしい悪役が登場しない。ニシャーはプージャーに嫉妬するが、ラーフルが本当にプージャーを愛していることを悟った後は、一転してラーフルとプージャーの恋愛を支援する。アジャイも同様である。アジャイは自分がプージャーと結婚するものだと信じ込んでいたが、彼女の本心、つまり彼女がラーフルを愛していると知った後は、プージャーがラーフルに告白するのを後押しする。一度友情を結んだ相手に対して、恋が実らなかった場合、友情を優先させ、友人の恋愛を助けるという潔い態度をニシャーとアジャイが示したからこそ、この映画は清々しいエンディングを迎えることに成功していたのである。

家族と個人的な恋愛の間に挟まれるジレンマもインド映画の特徴だ。ラーフルやニシャーには家族の存在が希薄だったのだが、プージャーは重いしがらみの中で生きていた。彼女は孤児であり、アジャイの両親に育てられた。アジャイの一家には大きな恩義があり、本来ならばアジャイからの求婚を断れる立場になかった。アジャイの母親は、アジャイとプージャーが結ばれることを願っていたが、プージャーにそれを押しつけることはしなかった。そして、自然に二人が結婚することになったと聞いて大喜びする。このとき、プージャーはラーフルという運命の人と出会ってしまっていた。個人的な感情を優先させて恩を仇で返すか、個人的な感情を犠牲にして妥協した相手と一生を暮らすか。どちらの道も正しく、そして間違っている。プージャーのこの葛藤は物語の核心であり、どういう最後を迎えるのか、観客も固唾を呑んで見守ることになる。そして最後の土壇場で、全ての周囲の人々から応援されて彼女がラーフルと結ばれる様子が披露されることで、観客は大きな満足感を得ることができるのである。

運命の人と出会ったとき、神様が教えてくれるとのことだが、ラーフルとプージャーを結びつけるシグナルとなったのはメロディーだった。ラター・マンゲーシュカルが歌う「Arre Re Arre」のダンスシーンは中盤以降に置かれているのだが、その前からこの曲のメロディーをラーフルは度々口ずさむ。それを聞いたプージャーは、その鼻歌の主に運命の人を感じるようになるのである。そして、ラーフルとプージャーが心を通い合わせた瞬間に「Arre Re Arre」のダンスシーンとなる。歌と踊りの使い方を熟知したヤシュ・チョープラー監督ならではのギミックである。

このように「Arre Re Arre」はストーリー進行に密接に絡むナンバーであり、実はタイトル曲「Dil To Pagal Hai」よりも重要な役割を担っている。メインキャラクターたちは皆ダンサーであり、一般的なインド映画に輪を掛けて歌と踊りに満ちたミュージカル仕立ての映画である点も「Dil To Pagal Hai」の特徴だ。「Arre Re Arre」や「Dil To Pagal Hai」の他にも「Le Gayi」や「Koi Ladki Hai」など、名曲揃いである。しかも、当代一流のダンサーであるマードゥリー・ディークシトがそのダンスの才能を遺憾なく発揮している。カリシュマー・カプールも決して見劣りしていないが、やはりマードゥリーと並んでしまうと視線は彼女の方に行ってしまう。全体的にコンテンポラリーダンスが踊られており、コレオグラファーのシヤーマク・ダーヴァルが主宰するダンススクールの生徒たちがバックダンサーとして出演している。

1997年に公開された映画なので、撮影は1990年代半ばに行われていたはずだ。劇中のやり取りで気になったのがバレンタインデーに関する下りである。どうもまだ撮影当時のインドではバレンタインデーが一般的ではなかったようで、プージャーが友人にバレンタインデーの意義について講釈するシーンがあった。

「Dil To Pagal Hai」は、歌と踊りを最大の特徴とするインド映画のエッセンスを最大限まで膨らませて作られた作品だ。監督はヤシュ・チョープラー、主演はシャールク・カーン、マードゥリー・ディークシト、カリシュマー・カプール、そしてアクシャイ・クマールも出演しているとなれば、その出来は折り紙付きだ。1997年最大のヒット作の一本となり、多くの賞も受賞した。必見の映画である。