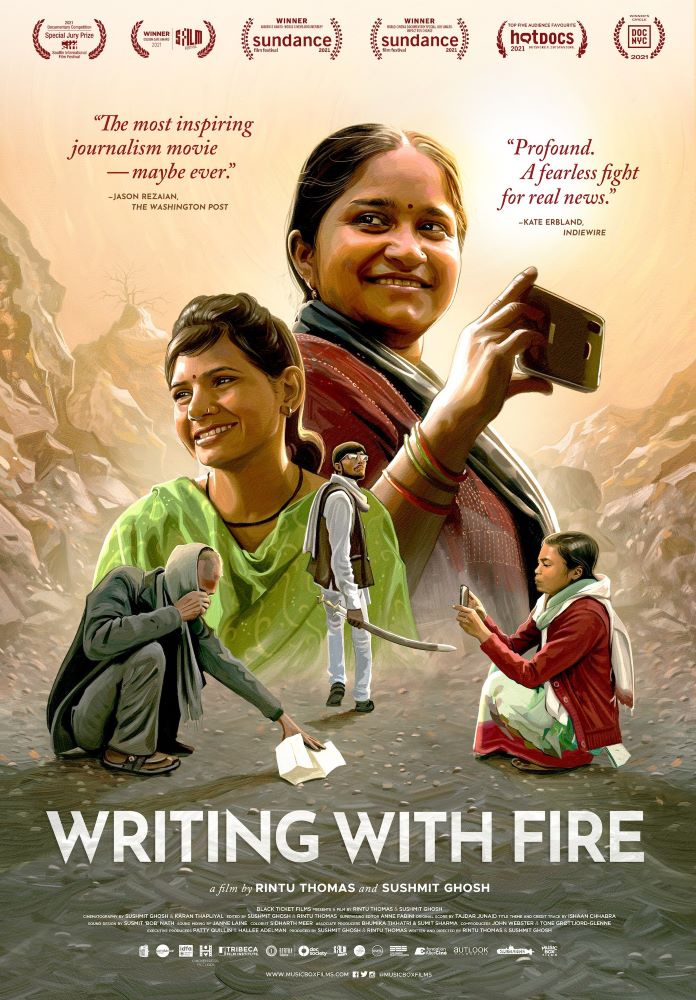

2021年1月30日にサンダンス映画祭でプレミア上映された「Writing with Fire」は、ウッタル・プラデーシュ州を拠点とするメディア「カバル・レヘリヤー(報道の波)」の活動を取り上げたドキュメンタリー映画である。インドのドキュメンタリー映画としては初めてアカデミー賞ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた他、山形国際ドキュメンタリー映画祭でも上映され受賞している。日本では2023年9月16日に「燃えあがる女性記者たち」の邦題と共に公開された。

「カバル・レヘリヤー」は2002年にウッタル・プラデーシュ州南部のチトラクート県カルウィーで立ち上げられた新聞である。この地域はいわゆるブンデールカンドと呼ばれる土地であり、数多くの伝説的な盗賊を生んだことで有名な最後進地域である。「Bandit Queen」(1994年/邦題:女盗賊プーラン)で有名な女盗賊プーラン・デーヴィーもこの地域の出身だ。

現在はデジタルに移行しているものの、設立当初は紙媒体の新聞であり、ヒンディー語の方言であるブンデーリー語で書かれていた。また、カースト制度の最下層に位置づけられるダリト(不可触民)の女性たちによって創設・運営されてきたこともユニークである。従来、ジャーナリズムは上位カーストの男性が独占してきた産業であった。彼女たちは、最下層の女性たちを記者として雇い、地元の話題を地元の言語で読者に届ける活動をしてきた。

「Writing with Fire」の監督は、リントゥー・トーマスとスシュミト・ゴーシュの2人。映画の中でフィーチャーされているのは、カバル・レヘリヤーで記者として働く、ミーラー・デーヴィー、スニーター・プラジャーパティ、シャームカリー・デーヴィーの3人である。彼女たちのカーストはダリトだ。主な舞台になるのは、ブンデールカンド地方の町バーンダーやマホーバーで、撮影期間は2016年から2019年までである。

原題「Writing with Fire」および邦題「燃えあがる女性記者たち」からまず予想されるのは、様々な社会問題に果敢に切り込み、政権批判にも物怖じしない先鋭的な女性記者たちの映画だろう。だが、少なくとも映画に使われている映像からは、そのような攻撃的なジャーナリズムは感じなかった。レイプ、違法採石、地元の選挙などが取り上げられていたが、その取材姿勢は概ね牧歌的かつフレンドリーなものだった。

ただ、「カバル・レヘリヤー」の記者たちというよりは、映画全体から、インド人民党(BJP)を狙い撃ちにした批判的な論調を感じずにはいられなかった。2016年から2019年の間に起こった政治的な出来事といえば、まずは2017年のウッタル・プラデーシュ州議会選挙だ。既に2014年には中央政府でBJP政権が樹立していたが、2017年の州議会選挙の結果、ウッタル・プラデーシュ州でもBJPが政権を握ることになり、ヒンドゥー教の僧職であるヨーギー・アーディティヤナートが州首相に就任した。そして2019年には中央で下院総選挙があり、やはりBJPが圧勝した。この映画が撮られた3-4年は、インド全国においてBJPの支配権がより強固なものになっていった時代であり、同時にBJPが党是として掲げるヒンドゥー教至上主義も過激化の一途を辿っていった時代だった。その様子が批判的な眼差しで語られている。

映画中、「カバル・レヘリヤー」の記者が政府や有力者から圧力を受けたりすることはなかったが、カルナータカ州の州都バンガロールを拠点としていた著名な女性ジャーナリスト、ガウリー・ランケーシュの殺害事件には言及されていた。ガウリーは父親から受け継いだ週刊誌「ランケーシュ・パトリケー」の編集者として様々な社会活動に関わっていたが、特に知られるのは、ヒンドゥー教至上主義の痛烈な批判者だったことだ。2017年に彼女は3人組の刺客に射殺された。ヒンドゥー教至上主義信奉者による宗教・政治絡みの殺人だったとされている。

また、映画の最後では、2014年にBJP政権が樹立して以来、インドでは40人以上のジャーナリストが殺されたと伝えられる。2014年以前にインドでどのくらいの数のジャーナリストが殺されていたのか、2014年以降に殺されたジャーナリストがなぜ殺されたのか、また、世界でどのくらいの数のジャーナリストが殺されているのか、しっかり比較と検証をしないとちゃんとしたことはいえないと思うのだが、少なくともこの映画が訴えようとしているのは、BJP政権時代に言論の自由が損なわれ、ヒンドゥー教至上主義を批判する者が弾圧されているということである。

ただし、このような映画を作ることができたのは、インドにおいてまだ言論の自由が保証されている証拠でもある。この映画はインドでは一般公開されていないものの、2022年のダラムシャーラー国際映画祭では上映されている。元々ドキュメンタリー映画がインドで一般公開されることはほとんどないので、それをもって言論統制と決め付けるのは早計である。

また、「カバル・レヘリヤー」は政治的には中立で、どの政党にも与さず、問題があればどの政党に対しても声を上げている。それにもかかわらず「Writing with Fire」は、「カバル・レヘリヤー」の記者たちが行っている活動の中から、アンチBJP色の強いものを恣意的に取り上げて、監督たち自身の政治的スタンスを投影している可能性がある。「カバル・レヘリヤー」自体は決してアンチBJPのメディアではないことは留意しておくべきだ。

「Writing with Fire」という題名からは、記者が記事を書いている姿も思い浮かぶ。だが、実は監督が取材を始めた2016年には「カバル・レヘリヤー」に大きな転機が訪れていた。「カバル・レヘリヤー」は2003年の創設以来、紙媒体で読者に記事を届けていたが、2013年にウェブサイトを立ち上げてからデジタル化を推進してきており、映画の始点である2016年には、動画でもってニュースを報道するウェブニュースメディアに大転換しようとしていたのである。

「カバル・レヘリヤー」に所属する女性記者たちは一般的に農村に住む学のない女性たちであり、スマートフォンを持ったことがない人も多かった。それでも彼女たちは使い方を学び、映画の後半には見事に使いこなしていた。特にシャームカリー・デーヴィーという記者は、当初もっともスマホ音痴だったが、終盤には難なく使いこなし、自信をもって報道をすることができるようになっていた。「Writing with Fire」は、時代の変化に農村の女性記者たちが必死で付いていき、より多くの人々に自分たちのニュースを届けられるようになるまでを描いたサクセスストーリーとして観ることもできるし、スマートフォンがジャーナリズムの在り方を変えていく様子を捉えた作品でもある。

また、農村の女性たちが記者という外出を基本とした仕事をするにあたり、夫や家族から理解を得るのが難しい様子も描写されている。特に、中心的に取り上げられていたミーラー・デーヴィーは、仕事優先のあまり、子育てにあまり関われていないようだった。決してそれを批判的に描いていたわけではないが、仕事と家庭の両立に悩む女性の姿が捉えられていた映画のひとつともいえるだろう。

ところで、「カバル・レヘリヤー」のウェブサイトでいくつかニュース動画を視聴してみたが、なかなか面白い。基本的に記者が自撮りで報道をしており、取り上げられているのもローカルな話題ばかりだ。言語は意外に標準ヒンディー語が中心だが、インタビューではコテコテの方言を聴ける。近年、インドのニュース番組はショー化しており、視聴していて何だか疲れてしまうし、世論を一定の方向に誘導しようという意図も感じられて警戒せざるをえないのだが、「カバル・レヘリヤー」のニュース動画はいい意味で素人臭さがあって、より生のインドを見せてくれているように感じる。支持を集めているのは、そんなところに理由があるのではなかろうか。

「カバル・レヘリヤー」がニュース動画を始める前の2012年にはおよそ6,000部が発行されていたという。それがこの映画の製作時である2020-21年頃には15億ビューを達成した。紙媒体のとき、読者は地元の人々ばかりだっただろうが、今ではインド全土、世界中のインド人が視聴することができる。テクノロジーを活用することで、「カバル・レヘリヤー」のような弱小メディアが大きなチャンスを掴んでいることに注目してもいいだろう。

「Writing with Fire」は、ウッタル・プラデーシュ州の農村部で記者をするダリト女性たちに焦点を当てたドキュメンタリー映画である。彼女たちのサクセスストーリーでもあり、「カバル・レヘリヤー」の進化の物語でもあり、そしてヒンドゥー教至上主義の押しつけや言論弾圧を強めるBJPへの批判を含んだプロパガンダ映画の側面もある。多面的に評価することのできる作品であり、現代のインドに興味のある人には特に興味深い映画になるだろう。