日本でタミル語映画「Muthu」(1995年/邦題:ムトゥ 踊るマハラジャ)が公開されたのが1998年6月13日で、これが第一次インド映画ブームを巻き起こしたのだが、それとほぼ同時期の1998年7月25日に日本で公開され話題になった別のタミル語映画があった。「Bombay」である。この映画はインド本国では1995年3月10日に公開された。邦題はそのまま「ボンベイ」とされた。

「Bombay」は、1992年12月6日にウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーのバーブリー・マスジドがヒンドゥー教徒過激派によって破壊された事件を受け(参照)、同年から翌年にかけて、当時ボンベイと呼ばれていた都市(現在のムンバイー)で起こったコミュナル暴動を主題にした映画である。ヒンドゥー教とイスラーム教の融和を発信した映画としては名作の誉れが高い。監督は巨匠マニ・ラトナム、音楽監督はARレヘマーンのゴールデンコンビで、この二人は「Roja」(1992年)で既に旋風を巻き起こしていた。マニ・ラトナム監督はその後「Dil Se..」(1998年)を撮っている。彼が1990年代に相次いで送り出した「Roja」、「Bombay」、「Dil Se..」は宗教、テロ、暴動などの似たテーマを扱っていることから、三部作扱いされることもある。

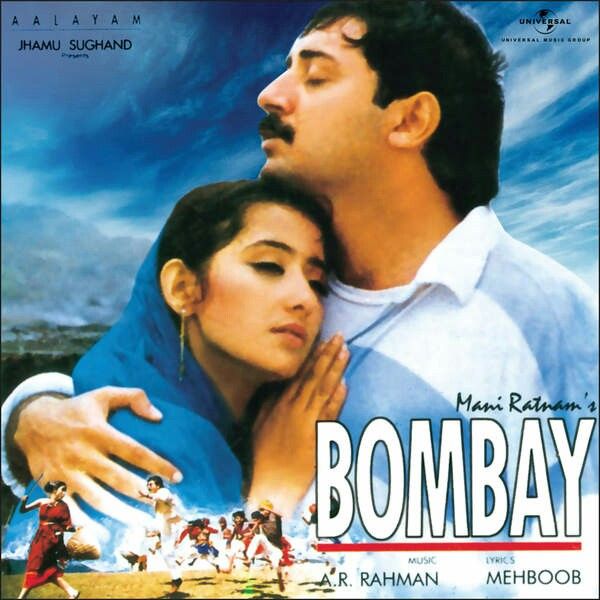

主演はアルヴィンド・スワーミーとマニーシャー・コーイラーラー。アルヴィンドは「Thalapathi」(1991年)や「Roja」でマニ・ラトナム監督と組んでおり、彼のお気に入りの俳優であった。マニーシャーにとっては「Bombay」はキャリアのターニングポイントとなった作品で、「1942 A Love Story」(1994年)と共に彼女をスターに押し上げた。

他にはナーサル、キッティー、ティーヌー・アーナンド、アーカーシュ・クラーナー、プラカーシュ・ラージなどが出演している。また、ソーナーリー・ベーンドレーがアイテムナンバー「Humma Humma」でアイテムガール出演している。

「Bombay」はタミル語映画だが、ヒンディー語吹替版とテルグ語吹替版も同時公開された。日本で公開されたときにこの映画は鑑賞したのだが、2023年5月16日にNetflixでタミル語版を英語字幕で改めて鑑賞し、このレビューを書いている。

時は1980年代半ば。タミル・ナードゥ州南部に位置するマーングディ村出身のシェーカル(アルヴィンド・スワーミー)は、ボンベイで記者をしており、久しぶりに帰郷した。彼の父親ナーラーヤン・ピッライ(ナーサル)は厳格なヒンドゥー教徒で、地元の名士でもあった。シェーカルは村でシャイラー・バーヌー(マニーシャー・コーイラーラー)というイスラーム教徒の女性に一目惚れする。二人は急速に接近し、結婚を考えるようになる。当然、ナーラーヤンもシャイラーの父親バシール(キッティー)も異宗教間結婚など言語道断だった。そこでシェーカルとシャイラーは駆け落ちし、ボンベイで裁判所結婚をして、二人で暮らすようになる。やがて二人には双子の男の子が生まれる。子供たちはカマル・ナーラーヤン及びカビール・バシールと名付けられた。 子供たちが6歳になった頃、ナーラーヤンとバシールの夫妻は相次いでボンベイを訪れ、シェーカルとシャイラーの家に滞在するようになる。ところがそのとき、バーブリー・マスジド破壊事件が起き、ボンベイではヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で殺し合いが始まった。カマルとカビールもその暴動に巻き込まれるが、シェーカルとシャイラーが救出する。 年が変わってもボンベイは落ち着かなかった。2人のヒンドゥー教徒が何者かに殺されたのを機に再びコミュナル暴動が起き、今度はシェーカルとシャイラーの家も焼かれてしまった。シェーカル、シャイラー、カマル、カビールの4人は逃げ出したため助かったものの、ナーラーヤン、バシール、そしてその妻の3人は爆発に巻き込まれて死んでしまう。また、カマルとカビールは両親とはぐれ、別々にボンベイの街をさまようことになる。だが、シェーカルとシャイラーは必死で子供たちを探し、ようやく二人を見つける。そのときまでには暴徒の中にも良心が芽生え、暴動は終息する。

ヒンドゥー教徒男性とイスラーム教徒女性の結婚と、ボンベイで実際に起こったコミュナル暴動を対比させ、宗教で人を区別する愚かさを真摯に歌い上げた作品である。改めて見直してみると、恋愛の開始が通り一辺倒な一目惚れとストーカー行為によるものである上に、エンディングがあまりに理想主義的すぎて現実感がなかったが、都市と自然をうまくフレームに収めるカメラワークや、悲痛に満ちた物語にホッと一息付けるシーンを敢えて入れ込んでしかも大した破綻をもたらさないなど、巨匠マニ・ラトナムの卓越した監督術の片鱗を強く感じさせられる作品だった。

主人公シェーカルは保守的なヒンドゥー教徒の家で生まれ育ったが、高等教育を受け、ボンベイという大都会でしばらく働いていたこともあって、リベラルな価値観を持っていた。彼にとって宗教は恋愛相手や結婚相手を選ぶ際の足枷にはならず、イスラーム教徒のシャイラーに一目惚れしたら、後は一直線に彼女との結婚へ突き進み、家族の反対があると迷わず駆け落ちしてしまった。当然、シェーカルの父親ナーラーヤンもシャイラーの父親バシールも子供たちの勝手な行動に激怒し、彼らを勘当してしまうが、子供が生まれたことで彼らの態度は軟化し、最終的には彼らを受け入れる。そして何より、対立していたナーラーヤンとバシールは、お互いに命を助け合うほど、親密な仲になった。

もっとも、彼らの故郷であるマーングディ村では、ヒンドゥー教徒もイスラーム教徒も基本的に仲良く暮らしていた。結婚という問題が発生したことでナーラーヤンとバシールは対立するようになっただけで、そうでもなければそのまま共存し続けたであろう。

ただ、マーングディ村のような田舎にもコミュナル暴動の暗雲がたちこめつつあったことを示唆するシーンがあった。それはナーラーヤンがバシールに、「ラーマ」の名前が彫られたレンガを注文しに行ったときのものだ。この頃、インド人民党(BJP)が、アヨーディヤーにラーマ生誕寺院を建立するための全国行脚を始め、それがヒンドゥー教徒の間に熱狂を生み出していた。ナーラーヤンもヒンドゥー教徒としてBJPのそのイニシアチブに共鳴し、寺院建立のためのレンガをアヨーディヤーに送ろうとしていたのである。もちろんバシールはそれを拒否する。ただ、彼らの対立は基本的には子供の駆け落ちを巡る個人的なものであったと予想される。

「Bombay」はタミル語映画でありながら、北インド圏に含まれるボンベイを舞台にしている。マニ・ラトナム監督がわざわざボンベイを舞台にした理由はいくつか考えられるだろう。まず、ボンベイは1990年代初頭にもっとも深刻なコミュナル暴動が起こった都市であり、しかもタミル人も多く移住しているため、舞台として極度に変ではなかったことが挙げられる。また、監督は意図的にタミル・ナードゥ州の人々だけではなくインド全土の人々にコミュナル調和のメッセージを届けたかったのだと思われる。そのためには、コスモポリタンシティーであるボンベイを舞台にするのがもっとも効果的だった。また、主人公二人の駆け落ち結婚に現実味を持たせるためには、駆け落ち先としてタミル・ナードゥ州以外の、故郷から遠く離れた都市を選ぶ必要もあったように感じる。とにかく、ボンベイに逃げた二人はほとんど何の障害もなく新婚生活を始めることができた。

日本でも「子はかすがい」というが、「Bombay」を観るとそれはインドでも変わらないのだと実感する。シェーカルとシャイラーの間には双子の男の子が生まれる。ナーラーヤンとバシールは、生まれてくる子供を自分の宗教に従って育てると主張して喧嘩していたが、双子が生まれたことで話が簡単になった。二人の名前はそれぞれカビール・ナーラーヤンとカマル・バシールと名付けられたが、ここにも宗教調和の工夫が見られる。「カビール」という名前は一般的にイスラーム教徒の名前であり、「カマル」という名前は一般的にヒンドゥー教徒の名前である。それにそれぞれ父親の名前が添えられているが、カビールにはナーラーヤン、カマルにはバシールが添えられ、両方ともヒンドゥー教徒でもありイスラーム教徒でもある名前になっている。また、もっといえば、「カビール」はヒンドゥー教徒も時々使う名前であるし、「カマル」を「カマール」とすればイスラーム教徒的な名前にもなる。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の夫婦に生まれた双子は、名前もハイブリッドであった。

ボンベイ暴動は主に2つのフェーズで起こった。第1のフェーズは1992年12月6日にバーブリー・マスジドが破壊された直後に起こったもので、主にモスクの破壊に怒ったイスラーム教徒がヒンドゥー教徒に対して暴行を行った。第2のフェーズは翌年1月中旬で、ボンベイのドーングリー地区でヒンドゥー教徒が殺される事件が発生したのを受け、ヒンドゥー教徒が暴徒化し、イスラーム教徒を殺戮した。これら一連の暴動によって900人前後の人々が殺されたとされている。

映画でも暴動は2つのフェーズで描写されている。第1のフェーズではカマルとカビールは暴徒によってケロシンを掛けられ、焼き殺されそうになる。第2のフェーズではカマルとカビールは両親とはぐれ、離れ離れになる。人々が理性を失って暴力行為に走る様子をよく映像で再現している。緊迫感ある映像が断続的に続くが、ストーリーは後ろに引っ込んでしまい、似たようなシーンの繰り返しになる。しかも、暴徒が武器を捨てて手を取り合うエンディングは、そこに至るまでの論理的展開を欠いており、やっつけ仕事のようにも感じた。「Bombay」はマニ・ラトナム監督の傑作に数えられるが、決して欠点のない作品ではない。

人気急上昇期にあったARレヘマーンによる音楽は非常に斬新なもので、彼の並々ならぬエネルギーが注ぎ込まれていることが分かる。「Bombay」のサントラCDは間違いなくレヘマーンの初期の傑作のひとつで、「Uyire Uyire」や「Hamma Hamma」など名曲が多く、しかもバラエティーに富んでいる。そして意外に明るい曲が多いことには驚かされる。これらを、基本的にシリアスなストーリーのこの映画に入れ込むのには困難が伴ったはずだが、所々にコミカルなシーンも用意されており、それと合わせてうまく処理していたと感じた。マニ・ラトナム監督は、ARレヘマーンの音楽を殺さないようにしながら、ストーリーも殺さないように細心の注意を払ってダンスシーンを入れたと高く評価できる。

「Bombay」は、ボンベイ暴動を題材にした、マニ・ラトナム監督のテロ三部作を構成する一本で、名作の誉れが高い。日本でも劇場一般公開されただけのことはある。マニーシャー・コーイラーラーの透き通るような美しさも際立っている。改めて観るといくつかの改善点が脳裏に去来するのだが、当時としては非常に先進的な映画であることは間違いなく、30年近く経った後に観ても心に響くものがある。しかも、この映画が取り上げた問題をインドは依然として引きずっているのも事実である。必見の映画である。