インド人作家クナール・バスの短編小説に「The Japanese Wife」(2008年)がある。この小説を著名な女流映画監督アパルナー・セーンが映画化することになった。2008年の時点で既に映画はほぼ完成しており、年内公開予定と聞いていたのだが、いつまで経っても公開されなかった。てっきりお蔵入りしてしまったのかと思っていたが、2009年のオシアンス映画祭でやっと映画版「The Japanese Wife」が上映されるとの情報があり、楽しみにしていた。ところが、プログラムに名前が出ていたものの、土壇場で公開が中止となり、またも待たされることになった。そして2010年4月9日、ようやく映画版「The Japanese Wife」がインド一般公開となった。

アパルナー・セーンは、現在インドでもっとも才能ある映画監督に数えられている。サティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)監督で有名なベンガル芸術映画の潮流を色濃く受け継いでおり、僕も彼女の映画は高く評価している。特に彼女の「Mr. and Mrs. Iyer」(2002年)は、ヒングリッシュ映画(インド製英語映画)の最高峰であり、未だにこの映画を越えるヒングリッシュ映画は作られていないと感じる。その彼女が日本と大いに関連ある小説「The Japanese Wife」の映画化を手掛けることになり、期待せずにはいられなかった。

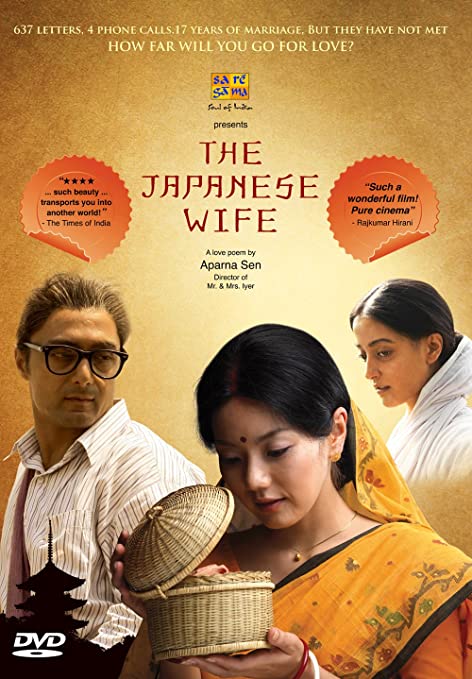

映画版「The Japanese Wife」では、「Mr. and Mrs. Iyer」の主演ラーフル・ボースが主人公スネーハモイ・チャタルジーを演じている。ラーフル・ボースは、昔からヒングリッシュ映画に好んで出演しており、ミスター・ヒングリッシュと呼ばれる演技派男優である。最近は「Pyaar Ke Side/Effects」(2006年)など、ミーハーな娯楽映画にも出演するようになったが、やはり彼の本領は英語の芸術映画で発揮される。

対する「日本人妻」を演じるのは、日本人女優高久ちぐさ。日本の芸能界には疎いので、彼女が日本でどこまで知名度のある女優なのか不明であるが、少なくとも素人ではないようで一安心。今や世界的に有名となったアパルナー・セーン監督と仕事ができるのは幸運なことである。

事前情報では映画の言語はベンガリー語だとされていたのだが、実際には英語主体であり、日本語やヒンディー語の台詞も多少聞こえて来た。英語を含めた全ての台詞に英語字幕が付いているので、理解しやすい。ただ、白い字幕が白い背景と重なって見えなくなってしまったいたところもあり、残念だった。

原作を読んだ上での鑑賞だったが、「The Japanese Wife」は原作のほぼ忠実な映画化であった。

監督:アパルナー・セーン

制作:サレガマ

原作:クナール・バス著「The Japanese Wife」

音楽:サーガル・デーサーイー

衣装:ジャヤシュリー・ダースグプター

出演:ラーフル・ボース、高久ちぐさ、ラーイマー・セーン、マウサミー・チャタルジー、ルドラニール・ゴーシュ、クナール・バス(特別出演)

備考:DTスター・ヴァサント・クンジで鑑賞。

西ベンガル州スンダルバンに住む算数教師スネーハモイ・チャタルジー(ラーフル・ボース)は、大学時代から、日本に住む日本人女性ミヤゲ(高久ちぐさ)と頻繁に文通を続けていた。彼女は単なる文通相手ではなく、スネーハモイの妻であった。2人は一度も顔を合わせたことがなかったが、お互いにお互いを配偶者だとみなしており、文通により心の交流を交わしていた。スネーハモイの両親は幼い頃に洪水で死んでしまっており、彼は叔母マーシー(マウサミー・チャタルジー)に育てられていた。マーシーも最初は会ったこともない女性と結婚するスネーハモイの行動を理解できないでいたが、最近はその奇妙な状況にも慣れっこになってしまっていた。 結婚15周年の日、スネーハモイの家に大きな箱が届いた。ミヤゲからのプレゼントで、中には日本の凧がたくさん入っていた。同じ頃、彼の家には未亡人のサンディヤー(ラーイマー・セーン)とその息子パルトゥーが住むようになった。スネーハモイは一度サンディヤーとお見合いをしたことがあったが、彼がミヤゲと結婚してしまったために縁談は進まず、その間に彼女は別の男性と結婚していた。だが、最近夫が死去してしまい、家に居づらくなったため、憐れに思ったマーシーが引き取ったのだった。 スネーハモイとパルトゥーはすぐに仲良くなった。日本から送られて来た凧を揚げて村人たちを大いに驚かせたことで、二人の絆は深まった。同時に、最初はスネーハモイと顔を合わせようともしなかったサンディヤーも、彼に対して徐々に心を開くようになる。ある日、スネーハモイとサンディヤーは一緒に市場に買い物に行ったことでさらに親しくなる。 ところが、スネーハモイはミヤゲの体調が良くないことを知る。彼は学校を休職し、ミヤゲのためにあちこちの医者に相談する。患者がその場にいないことでは医者も診断しようになかったが、彼女から送られて来た診断書により、癌であることが分かる。ミヤゲはスネーハモイに遺書も送って来ていた。サンディヤーと精神的に一線を越えてしまっていたスネーハモイは罪悪感を感じ、真実を書き送ろうか迷うが、今までのミヤゲとの関係を無意味なものにしないように、勇気を出して手紙を送る。 暴風雨の中、医者に診断書を見せにカルカッタまで無理して行ったことで、スネーハモイは肺炎に罹ってしまう。僻地であるため薬屋が近くになく、暴風雨でライフラインのフェリーサービスも運休しており、どうしようもなかった。そのままスネーハモイは息を引き取ってしまう。マーシーはミヤゲにも訃報を送る。 ある日、スネーハモイの村に、頭を剃り上げ、白いサーリーを来た日本人女性がやって来る。彼女はスネーハモイの家を訪ね、彼の部屋に残された、彼女が送った品々を手に取る。

昨年、「Chandni Chowk to China」という映画が公開され、アジアの二大大国であるインドと中国の映画上での出会いが実現した。映画はフロップに終わってしまったものの、この作品によって両国の文化的つながりのきっかけができたことは決して過小評価できない。韓国もインド映画界との連携を急速に推進している。「Gangster」(2006年)ではヒンディー語映画で初めて韓国ロケが行われたし、昨年にはスーパースター、シャールク・カーンが韓国文化・観光の名誉大使に任命された。このような情勢を見るにつけ、映画交流という分野において、日本は東アジアの近隣諸国に比べてかなり出遅れているように思われ、焦りを感じていた。

そこにこの「The Japanese Wife」が来てくれた。何と美しい心の交流が描かれた映画であろうか。原作では20年、映画では17年という歳月、お互い会ったこともないのに夫婦という関係を続けて来たインド人男性と日本人女性の物語。ベンガルと日本の家、村、町、自然などの情景も非常に効果的に対比されており、それぞれの文化の美しさが映像でもって語られ、賛美されていた。ちゃんと日本ロケも行われている。横浜や筑波で撮影されたようで、日本人の目にも納得の日本が描かれる。さらに、和風の音楽やモチーフが日本のシーン、インドのシーン関係なく随所に散りばめられ、ベンガルの片田舎で偶然花開いた日本への憧れや錯綜感が切なく表現されていた。このような深いレベルでの心の交流を描いた映画は、長い文化交流の歴史がなければ作られえず、その長い文化交流は、一朝一夕の外交関係では成立しえない。日本とインド、いや、この場合はベンガルと限定した方が適切であろう、日本とベンガルがラビンドラナート・タゴールと岡倉天心の時代から築き上げて来た友情が土台となった映画が「The Japanese Wife」であり、このレベルの映画は、最近頑張り始めた中国や韓国ではまだまだ到底達成しえないものである。「The Chinese Wife」や「The Korean Wife」では成り立たなかった話だろうし、その他の国を当てはめてみてもしっくり来ない。日本しかこの映画の情緒は醸し出せえないのである。離れ離れのインド人と日本人の間の、心と心の純粋な交流を描いたこの映画を、地理的に決して近くにないインドと日本の過去100年間の友好的交流の象徴と大袈裟に表現することも可能である。ただし、これはアパルナー・セーン側からの、すなわちインド側からのアクションである。日本側からも、これに応えるようなアクションを期待したい。それがあって初めて「交流」と言えるものになるだろう。

文通で育まれた愛情という設定であるため、映画はスネーハモイとミヤゲがお互いに書き送った手紙の朗読によって基本的に進んで行く。スネーハモイもミヤゲも英語がそれほど得意ではなく、その手紙は片言の英語で書かれ、読まれる。下手するとナレーション主体のドキュメンタリー映画のような説明がましい映画になってしまうところであったが、それ以上に映像に圧倒的な力があり、「映画」としての魅力に満ちた作品になっていた。もちろん、ラーフル・ボースの演技力もそれに大いに貢献している。最近ミーハーな役柄も多かったラーフルであるが、「The Japanese Wife」では木訥な演技でスネーハモイをスクリーン上に生き生きと浮かび上がらせていた。彼の名演があるからこそ、会ったことのない外国人女性を妻にしてしまうという非現実的な出来事も説得力を持つ。対する日本人妻、高久ちぐさの出番ははっきり言って少なかったのだが、着物を着てお母さんの世話をしているシーンなどは十分にインド人の目にエキゾチックに映るだろうし、最後に丸刈り姿になってスネーハモイの村を訪れるシーンもインパクトがあった。マーシーを演じたマウサミー・チャタルジーは肥えすぎていて貧しい田舎の女性には合わないようにも感じたが、演技は良かった。それ以上に未亡人サンディヤーを演じたラーイマー・セーンがかなりはまり役であった。ヒンディー語娯楽映画のフィールドではあまり成功していないが、こういう落ち着いた映画の中ではしっかりとした存在感を示すことのできる女優である。

原作では時代設定が明らかではなく、原作を読んだ時点では僕は1950~75年くらいであろうかと感じたが、映画では、Eメールという言葉が出て来たり、ビパーシャー・バスの踊る「Beedi」(2006年の映画「Omkara」の中のアイテムナンバー)が出て来たりしており、もろに現代になっていた。逆算して考えれば、スネーハモイとミヤゲが文通による結婚をしたのが1990年頃ということになる。西ベンガル州の田舎は特に発展が遅れており、今でも100年前みたいな生活をしている人々がたくさんいるので、そうだと言われても特におかしくない。ただ、そうなって来ると日本のシーンが多少違和感を覚えるようになる。度々映し出されるミヤゲの生活はまるで「おしん」みたいであるし、外国人との文通が流行ったのはもう少し昔のことなのではないかと感じる。しかし、それらは日本人側からの意地悪な視点であり、これ以上突っ込むのは粗探しに過ぎないだろう。

スネーハモイの家には、ミヤゲから送られて来た様々な日本の品々が飾られている。「Le Gayee Dil Gudiya Japan Ki(心を奪って行った、日本のお人形)」という歌詞でも有名な日本人形もあった。だが、映画の中でもっとも重要なモチーフとなっていたのは凧である。結婚15周年のプレゼントとして送られて来たたくさんの凧が、ベンガルの空に舞うシーンがあり、中盤の大きな盛り上がりとなっている。地元の凧屋は、日本の凧に負けるなと人々にインド製凧を配り対抗する。こうしてインド対日本の凧合戦が始まった。美しい装飾が施された日本の凧は、村人たちをただただ呆然とさせる。やがて、浮世絵風の女性が描かれた凧が揚がると、群衆から「ありゃ先生の奥さんだ!日本人妻だ!」と声が上がる。地元の凧チャンピオン、ファティークは日本人妻凧に攻撃を加えようとする。スネーハモイは迎撃のために別の凧を揚げて「妻」を守る。俄然スリリングな展開となっており、静かな純愛映画の中に笑いと興奮と勇壮さを加えるのに成功していた。ちなみに、「ナガサキ」と名付けられた凧も揚げられ、ベンガルの田舎でも原爆が落とされた広島と長崎がよく知られていることが示されていたのは、日本人にとって興味深い事象であった。

原作では、未亡人の妻と浮気をしてしまったことをミヤゲに伝えるかどうか葛藤する場面や、真実を打ち明けた後にミヤゲから送られて来た遺書を読む場面が物語の山場となっていたが、映画ではその辺りは意外にサラリと描かれていた。アパルナー・セーン監督が代わりに山場として用意したのは、電話での会話だと言える。スネーハモイは過去に何度もミヤゲに電話をするのだが、通信状態が悪いためにいつもまともに会話ができずに切れてしまう。だが、ミヤゲが癌であることが分かった後、暴風雨の中スネーハモイがミヤゲにかけた電話で初めて二人はまともにお互いの声を聞いて会話をすることができる。その直後にスネーハモイは肺炎をこじらせて死んでしまうため、この短い電話の会話が、二人の人生の中でお互いにもっとも近付いた瞬間であった。それは、暴風雨を恐れずにただミヤゲのことを思って出掛けたスネーハモイのひたすらの愛情に対する報いだと言える。アパルナー・セーン監督が女性らしい慈悲心からスネーハモイに報いを与えたのだと感じられた。原作とのこの辺りの違いは、男性作家の作品を女性映画監督が映画化した故に起こったことなのかもしれない。ちなみに、原作でも映画でもミヤゲの遺書に何が書いてあったのかは明かされていない。

サンディヤーとの浮気が果たして肉体的なものだったのか、それとも精神的なレベルに留まったのか、劇中でははっきりと描写されていない。だが、遠く離れた異国の地に住む妻を愛し続けて来て、生身の女性を知らなかったスネーハモイにとって、突然同居し始めた未亡人サンディヤーの存在は小さくなかった。彼は次第に目に見える「女性」であるサンディヤーに興味を持つようになり、同時に目に見えない「妻」ミヤゲへの背徳感も感じるようになる。純愛を信じ、純愛を貫くが故に心の中に生じるこの葛藤。この部分も映画で特に丁寧に描かれていた部分であり、この葛藤があるからこそ、恋愛映画として一段上の高みに到達できていた。

クレジットを見ると、実は原作者のクナール・バスもカメオ出演している。おそらくスネーハモイがミヤゲへの結婚プレゼントを買って市場を歩いているときにぶつかった人がクナール・バスであろう。

「The Japanese Wife」はアパルナー・セーン監督の新たな傑作である。日本人女性が物語の中心となっているため、日本人にとっては特に面白い作品となるだろう。そして、インドの中でもっとも日本に近いのはやはりベンガルなのだということを改めて実感させられる。インドで公開中の「The Japanese Wife」は英語字幕付きなので、他のインド映画に比べて理解しやすいだろうし、もしかしたら日本で日本語字幕・吹き替えのバージョンも公開されるかもしれない。アパルナー・セーン監督に「ありがとう」と言いたくなるような映画である。

原作「The Japanese WIfe」の書評

インド人主人公の側から立って見ると、純粋で神秘的なラブストーリーと言える。主人公は、顔も見たことのない外国人女性と文通のみで結婚し、そのまま20年間、顔も合わせずに文通婚生活を送る。もし愛を肉体から離れた完全に精神的な事象と定義するならば、お互いの顔も見ず、ただ手紙のみを通して愛し合うのは、愛の究極の形と言ってもいいかもしれない。それは容易にスーフィズムやバクティズムに昇華されうる。だが、同時に、文通によって出会い、文通によって心を通わし合ったために、実際に顔を合わせることに恐怖を抱いていたこともあるのだろう。二人は実際に会うことを拒んでいた訳ではない。むしろ、会いたいと強く思っていたはずである。だが、その出会いが自分たちの仲を永遠に変えてしまうかもしれないという恐怖の方が勝り、まだそのときではない、という言い訳が二人を20年間遠ざけて来た。そういう意味ではとても人間的な恋愛である。14ページの短い物語の中に、崇高な愛と人間らしい臆病さの葛藤が美しく織り込まれていた。

情景描写も素晴らしかった。毎年の河の氾濫に悩まされながらものどかに暮らすベンガル地方の田舎の村の風景、凧が町の郵便局から村まで届けられるまでの風景、その凧が一斉に大空に舞う風景など、映画にすると非常に美しいシーンになりそうな部分が多かった。

作品の中で最も劇的なのは、主人公スネーハモイが日本人妻ミヤゲの遺書を読むシーンであろう。浮気をしてしまったスネーハモイはそのことを正直にミヤゲに書く。なぜなら彼にとって、真実を手紙に書かないことは、20年間の文通を無に帰すことに等しかったからだ。だが、それによって彼はミヤゲを失ってしまうことも知っていた。また、重病を患うミヤゲはいつ死んでしまうか分からなかった。彼はミヤゲの死を、手紙が途絶えることによってのみ知ることができた。手紙が途絶えることはミヤゲの死を意味した。だから、浮気を告白した手紙を送った後、彼はミヤゲから送られて来た遺書を開けるのであった。間違いなく作品中もっとも切ない場面である。

だが、もどかしい部分もあった。もっとももどかしいのは、ミヤゲが書いた遺書の内容が明かされていないことだ。書かれているのは「親愛なるスネーハモイ、あなたがこれを読むときは私はもうこの世にいないでしょう・・・」との冒頭の一節のみで、残りは読者の想像に委ねられてしまっている。また、その遺書を読んだ年にスネーハモイはマラリアにかかって突然死んでしまうが、まるでエピローグのようにさらりと書かれているだけで、彼の死は本当にマラリアによる死なのか、それとも別の理由によるものなのか、いまいち判然としない。

ミヤゲの病気を知り、日本行きを決断しながら、やっぱり日本に行かないスネーハモイの行動ももどかしい。もちろん、そこで日本に行っていたら全く違ったストーリーになってしまい、おそらく二束三文の小説になっていただろう。だから彼は日本に行かなくてよかったのだが、その代わり、どうしても日本に行けない理由をもう少し丁寧に描写すべきだったのではないかと感じた。また、スネーハモイとミヤゲはお互いの顔を見たこともないようだが、写真を送り合うぐらいのことはしなかったのかとも突っ込みたくなる。

しかしながら、スネーハモイの立場に立ったとき、「The Japanese Wife」はシンプルだが奥の深いラブストーリーだと言える。アパルナー・セーンは、「これは、実際にありえないが、忘れがたいほど美しいストーリーだ。その純粋さはほとんど超現実の域にある。私は即座に、これこそ私が映画化すべき作品だと感じた」と絶賛している。

しかし、日本人なので、どうしても日本人女性ミヤゲの立場に立ってもこの小説を理解しようとしてしまう。そうした場合、この作品はよく理解できないものになる。ミヤゲはおそらく一度もインドに来たことがない日本人女性である。その彼女が、雑誌のペンフレンド募集に応募し、インド人男性の文通相手を見つけ、文通を始める。ここまでは分かる。作品の中では時代設定は明らかにされていないが、文通が交流の唯一の手段であるのを見ると、20世紀の第3四半期くらいの話だと思われる。だからそれを念頭にミヤゲ像をイメージして行くのだが、顔も見たことがない相手に結婚を申し込むような日本人女性像は容易に想像できない。想像しようとするとどうしても精神的な病気を患っている人なのではないかと思えてしまう。それだけではない、結婚後一度もインドを訪れようとしない日本人女性、夫の死の後にヒンドゥー教徒の未亡人の格好をしてインドにやって来る日本人女性、全ておかしなイメージになってしまう。結局、作者は日本人女性を何か勘違いしているのではないかとの結論に達せざるをえない。きっと、世界の国々の中で日本の女性がもっとも、インド人の抱く「神秘」のイメージに近かったのではないかと感じられる。日本人の多くが今でもインドに「神秘の国」のイメージを抱いているのと比べると面白い。

しかし、作者は日本のことにけっこう詳しいようにも思えた。日本の凧のデザインをかなり正確に描写していたことに加えて、北斎や和紙などの日本文化用語も登場していた。また、ミヤゲの名の意味も正確に「gift」と書いていた。もっとも、あまり一般的な名前ではないが。さらに、ミヤゲが日本のどこに住んでいるのかを特定することもできそうだ。その手掛かりは、ミヤゲが手紙で書いていた川の名である。ミヤゲの家の近くには、「Nakanokuchi」という名の川が流れている。どうもこれは新潟県の中ノ口川のことのようだ。つまり、ミヤゲは新潟在住の可能性が高い。ここまで具体的だと、何らかの実体験や実話、もしくは実在の人物に基づいた小説のように思えて来る。

「The Japanese Wife」はインド英語文学だが、著者のクナール・バスはベンガル人であり、その舞台もベンガル地方である。昔からベンガル地方は、ラビンドラナート・タゴールと岡倉天心の親交からも分かるように、日本とつながりが深い。特に文学交流においては他の追従を許さない。僕も、インドの文学の中ではベンガリー語文学がもっとも日本人の琴線に触れやすい作品に恵まれていると思う。「The Japanese Wife」は、日本とベンガルの文学交流史に足跡を残した作品のリストに名を連ねそうである。