2013年4月5日公開の「Chashme Baddoor」は、30年前の映画「Chashme Buddoor」のリメイクである。原作は女性監督サイー・パラーンジペーが撮っており、ファールーク・シェークやディープティー・ナヴァルなどが出演するラブコメ映画だった。

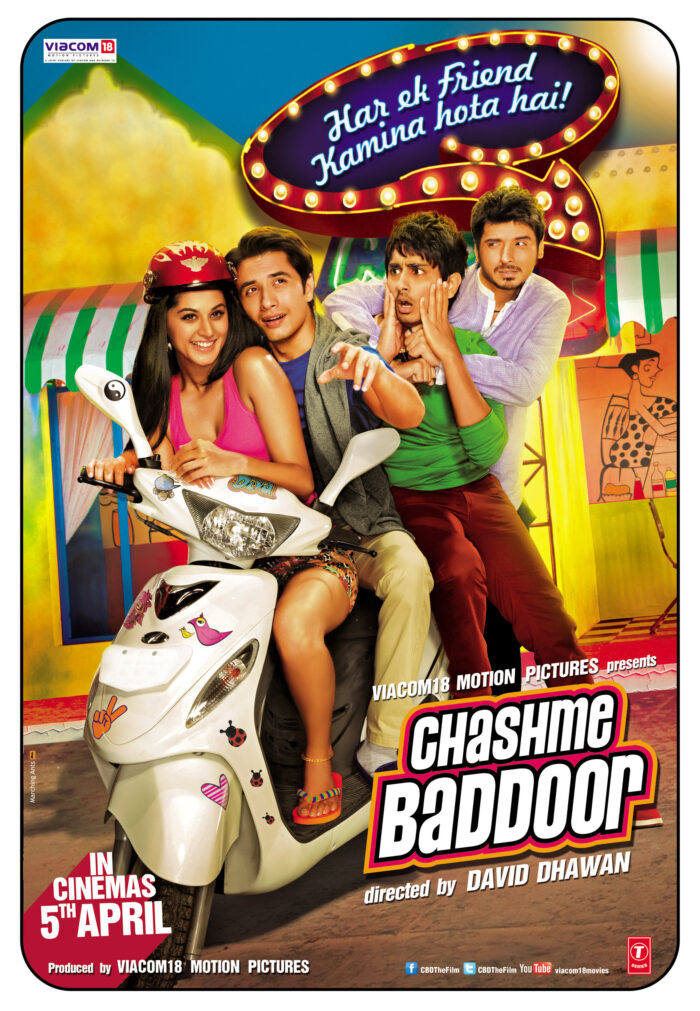

リメイク版「Chashme Baddoor」の監督は、ヒンディー語映画界において「コメディーの帝王」の名を恣にするデーヴィッド・ダワン。主演は、アリー・ザファル、ディヴィエーンドゥ・シャルマー、スィッダールトの3人に加えてヒンディー語映画出演は初となるタープスィー・パンヌー。他に、リシ・カプール、アヌパム・ケール、バーラティー・アチュレーカル、アヤーズ・カーン、リレット・ドゥベーなどが出演している。

ちなみに、題名の「Chashme Baddoor」とは邪視除けのお守りのことである。あまり映画の内容とは関連性がなかった。

舞台はゴア。スィーマー・ランジャン(タープスィー・パンヌー)は、軍人の父親スーリヤカーント・ランジャン(アヌパム・ケール)と共にムンバイーに住んでいたが、軍人のプラタープ少佐(アヤーズ・カーン)を結婚させられそうになり、ゴアに住む双子の叔父チャンドラカーント(アヌパム・ケール)のところへ逃げ込む。そこには祖母(バーラティー・アチュレーカル)も住んでいた。 スィッダールト(アリー・ザファル)、オーミー(ディヴィエーンドゥ・シャルマー)、ジャイ(スィッダールト)の3人は、ゴアにて、ジョゼフィーヌ(リレット・ドゥベー)の家に部屋を間借りする学生だった。彼らは金欠で、過去1年間家賃を払っておらず、今にも追い出されそうだった。彼らはジョゼフ(リシ・カプール)のレストランで食事をしていたが、そこでも付けがたまっていた。 ある日、オーミーとジャイはスィーマーを見て一目惚れし、順番に口説こうとするが、酷い目に遭って逃げ帰ってくる。だが、彼らはいかにもスィーマーを簡単に口説いてしまったようなことを仲間内で言い触らしていた。スィッダールトはナンパに興味がなかったが、偶然彼はスィーマーと出会い、お互いに惹かれ合う。そして二人は付き合い出す。また、ジョゼフとジョゼフィーヌも教会で偶然出会い、恋し合ってしまう。これをうまく使って三人は借金を踏み倒そうと画策する。 オーミーとジャイは、スィッダールトとスィーマーの仲を裂こうと嘘の情報を吹き込む。二人は喧嘩別れしてしまうが、やはり二人はくっつくべきだと考え直し、一転して二人が仲直りするように動く。だが、それは裏目に出て、二人はますます仲違いする。スィーマーの祖母もスィッダールトのことを気に入っており、オーミー、ジャイ、チャンドラカーントと共に二人をくっつける計画を立てる。だが、やり過ぎてしまい、スィッダールトとスィーマーを含め、皆、警察に捕まってしまう。それでも、牢屋の中でスィッダールトとスィーマーは仲直りする。 その一方でジョゼフとジョゼフィーヌは結ばれており、逮捕された彼らを助けに来る。保釈された彼らを待っていたのはスーリヤカーントとプラタープ少佐だったが、スィッダールトはプラタープ少佐と戦って勝ち、スーリヤカーントからも気に入られる。

古風なコメディー映画を作るデーヴィッド・ダワンらしい、ロジックよりも笑いが最優先のコメディー映画だった。台詞回しが絶妙で、思わず声を上げて笑ってしまうシーンが多いのだが、全体の物語は何の目新しさもないお粗末な出来である。それでも、興行的にはヒットの評価となっており、ダワン監督の強さを感じさせられる。

目新しさはないと書いたものの、主演3人の組み合わせは新鮮だ。パーキスターン人俳優で、インドでも人気のアリー・ザファルが主演の中の主演を務め、タミル語映画俳優でヒンディー語映画界でも知名度のあるスィッダールトと、まだ若手のディヴィエーンドゥ・シャルマーがサブに起用されている。また、南インド映画界で数本の出演作のあるタープスィー・パンヌーがヒンディー語映画デビューを果たしている。

一人二役を演じたアヌパム・ケールはこの映画のMVPだ。双子同士が対面し合うシーンは少ないのだが、彼のコミックロールは定評があり、何度も爆笑を誘っていた。リシ・カプールとリレット・ドゥベーの組み合わせも微笑ましい。

アリー・ザファルは歌手としても有名で、挿入歌「Dhichkyaaon Doom Doom」などを歌っている。明るい雰囲気を出すためにダンスシーンは多めで、アリー・ザファル、スィッダールト、ディヴィエーンドゥ・シャルマー、そしてタープスィー・パンヌーが楽しそうに踊っていたが、物語との関連性は低く、昔ながらのインド娯楽映画のフォーマットを踏襲していた。

「Chashme Baddoor」は、30年前に作られた映画のほぼ忠実なリメイクで、ヒットもしたが、デーヴィッド・ダワン監督のコメディー映画としては最高の出来ではない。それでも、新鮮なキャスティングや、アヌパム・ケールの徹底的な道化振りにより、笑える映画にはなっている。