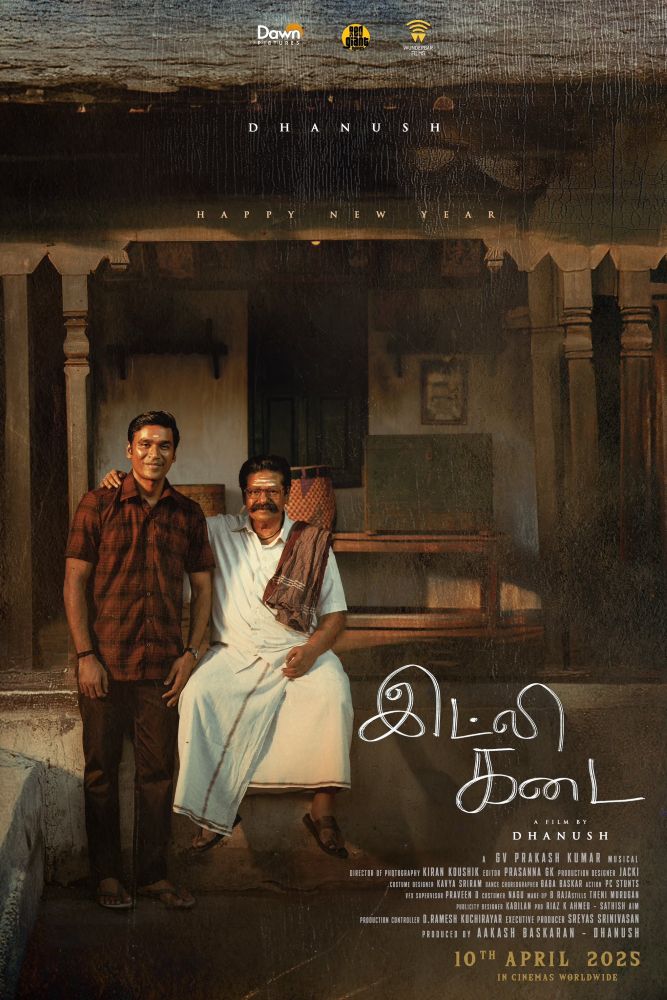

2025年10月1日公開の「Idli Kadai(イドリー屋)」は、タミル語映画界の大スターの一人であるダヌシュがプロデューサー、監督、脚本、そして主演を務めた作品である。イドリーとは米粉と豆粉を発酵させて蒸したパンであり、南インド料理を代表する軽食だ。ダヌシュの故郷にあったイドリー屋で起こった出来事から着想を得て創作された作品とのことである。ちなみに、ダヌシュは以前にも「Pa Paandi」(2017年)などの監督している。

音楽はGVプラカーシュ・クマール。主演はダヌシュだが、他に、アルン・ヴィジャイ、サティヤラージ、Pサムティラカーニ、ニティヤー・メーナン、シャーリニー・パーンデーイ、ラージキラン、Rパールティバン、ヴァディヴッカラシ、イラヴァラス、ギーター・カイラーサムなど。

タミル語オリジナル版に加えてテルグ語版も同時公開された。鑑賞したのはNetflixで配信されたヒンディー語吹替版である。

サンカラプラム村でイドリー屋を営むシヴァネーサン(ラージキラン)の一人息子ムルガン(ダヌシュ)は、大志を抱いてチェンナイへ行き、そこからバンコクへ飛び立った。ムルガンは裕福な実業家ヴィシュヌヴァルダン(サティヤラージ)に見込まれて昇進し、彼の会社の業績を飛躍的に伸ばした。ムルガンはヴィシュヌヴァルダンの娘ミーラー(シャーリニー・パーンデーイ)と結婚することになったが、彼女の兄アシュウィン(アルン・ヴィジャイ)は二人の結婚を面白く思っておらず、ムルガンのことも嫌っていた。

ムルガンとミーラーの結婚式まであと2週間ほどとなったとき、ムルガンの電話が鳴り、母親カストゥーリー(ギーター・カイラーサム)から、父親の訃報を伝えられる。急遽ムルガンはインドに一時帰国することになる。ヴィシュヌヴァルダンはムルガンの面倒を見るため、部下のラーマラージャン(イラヴァラス)を同行させた。

ムルガンが村に到着し、シヴァネーサンの葬儀が行われた。その直後、今度は母親が倒れ、彼女も死んでしまった。ムルガンにはもはやバンコクに戻って結婚式に参加する気力が失せてしまっていたが、ヴィシュヌヴァルダンやミーラーは一刻も早くバンコクに戻るように強要する。また、彼らはラーマラージャンを通じて、イドリー屋をマリサーミー(Pサムティラカーニ)に売却する契約をまとめさせようとする。だが、ムルガンはバンコクに帰るのを拒絶し、イドリー屋売却の契約も放棄する。

ムルガンは、父親のイドリー屋を受け継ぐことを決意する。カストゥーリーに嫁同然にかわいがられていたカーヤル(ニティヤー・メーナン)の助けを借りてイドリー作りを始めたが、なかなか父親の味にはならなかった。妹との結婚を破棄して村に残ることを決めたムルガンに対して激怒していたアシュウィンはサンカラプラム村までやって来てムルガンに暴行を加えるが、ムルガンは反撃し、彼に致命傷を負わせる。アシュウィンの入院を聞いてヴィシュヌヴァルダンとミーラーもインドにやって来る。

ムルガンは、幼少時に見ていた父親の姿を思い出し、精魂込めてイドリー作りを始める。ようやく村人たちにも父親の味だと認められるようになり、再開店当初は閑古鳥が鳴いていた店も繁盛するようになる。また、ムルガンは村人たちからの信頼も勝ち得ていく。

復活したアシュウィンは再びムルガンを襲撃する。ムルガンは、非暴力主義者だった父親の教えを守り、今度は反撃しようとしなかった。ムルガンは負傷し、連れ去られ、銃で撃たれて湖に捨てられる。怒った村人たちはヴィシュヌヴァルダンの滞在先を取り囲むと同時に、ムルガンを湖から見つけて病院に搬送する。ムルガンは何とか一命を取り留める。Rアリヴ警部補(Rパールティバン)は意識を取り戻したムルガンに、誰に撃たれたのかを聞くが、ムルガンは「暗くて見えなかった」と嘘を付いた。それを聞いたアシュウィンは、ムルガンから施しを受けた気分になり、さらに激昂する。また、このときまで事の真相を分かっていなかったミーラーも、ムルガンがヴィシュヌヴァルダンやアシュウィンからひどい目に遭っていることに勘付く。

ヴィシュヌヴァルダンはもうバンコクに帰りたかったが、アシュウィンが異常なほどムルガンに執着するため、彼をこのまま置いて帰れなかった。困っていたところ、アシュウィンは急に帰ると言い出したため、安心し、帰りの飛行機のチケットを取る。ところがその後、アシュウィンはムルガンのイドリー屋に火を付けて燃やしてしまった。ムルガンは、イドリー屋の成功とカーヤルを横取りされたことで嫉妬したマリサーミーと戦っていてイドリー屋に駆けつけるのが遅れた。イドリー屋は燃え尽きてしまった。だが、ムルガンは諦めず、カーヤルと共に再起することを誓う。ムルガンとカーヤルは結婚する。

イドリー屋が復興した頃、ヴィシュヌヴァルダン、ミーラー、アシュウィンがやって来る。そしてヴィシュヌヴァルダンは彼に謝罪する。ムルガンは彼らにイドリーを振る舞う。

題名は「イドリー屋」であるし、おいしそうなイドリーが何度も映像に登場するため、とても腹の減る映画だ。だが、これを観るとイドリーのおいしい作り方が自ずと分かるようなクッキング映画ではなかった。主人公ムルガンの父親シヴァネーサンの作るイドリーは村中の評判だったが、そのおいしさの秘訣は明示されていなかった。機械に頼らず、手で作ること、そして愛情を込めることなど、この手の映画にお決まりの「レシピではないレシピ」でそのおいしさが表現されていたに過ぎない。死んだ父親の後を継ぎ、ムルガンがイドリー屋を再開させ、そして父親の味に近づくまでの過程でも、彼が何をしたかといえば、父親と同じ格好をし、信仰心を持ってイドリー作りに向き合ったことだけだ。結局、イドリーは小道具に過ぎなかった。

むしろ、イドリーよりもイドリー屋という空間の方が重要である。「Idli Kadai」がイドリー屋を通して伝えたかったのは、幸せとは何か、という大きな命題だ。シヴァネーサンは、ただひたすらイドリーを作り続け、村人たちに提供し続けた。学生からは一銭も取らなかった。若い野心に燃えるムルガンは、父親のイドリー屋をチェーン展開しようと思い立つが、シヴァネーサンには響かなかった。彼は、自然豊かな村でただひたすらイドリーを作り続ける人生を選んでいた。そこに彼は幸せを見出していた。ムルガンはそういう人生を「つまらない」と感じ、父親のようにはならないようにと、都会に出て成功を追求した。

確かにムルガンは都会に出て成功した。チェンナイで学を修め、就職し、人脈を作ってバンコクを拠点とする大企業に転職して、そこで昇進した。しかも、社長の娘ミーラーとの結婚まで決まっていた。これを成功といわずして何といおう。だが、バンコクにいる彼の顔に笑顔らしきものは見えなかった。これから逆玉の輿をするというのに、彼の心は晴れなかった。成功は必ずしも幸せをもたらさなかった。

父親の急死、さらにその直後の母親の急死をきっかけにインドに帰国したムルガンは、ミーラーとの結婚を放棄し、故郷の村で父親のイドリー屋を再興させることを決意する。確かに朝3時起きの楽ではない毎日であったが、生まれ育った故郷で人懐こい村人たちと濃密な生活を送ることに人生の意義を見出すようになっていた。何より、既に亡くなってしまってはいたが、それが両親への恩返しになっていることが、彼の精神を安らがせた。

海外で成功したインド人がインドの農村に戻り、発展に貢献するというプロットの映画は、実際にNRI(在外インド人)の国内回帰が目立ち始めた時代によく作られるようになった。ヒンディー語映画では「Swades」(2004年)が代表例だ。「Idli Kadai」もそんなNRI帰郷系映画のひとつに分類できるだろう。

これだけでも映画としては成立したと思われるが、娯楽映画として成立させるためのスパイスとして2人の悪役を登場させた。一人はマリサーミー、もう一人はアシュウィンである。マリサーミーはいわばムルガンの恋敵かつ商売敵であるが、アシュウィンに比べたら小者である。アシュウィンこそがムルガンにとっての最大の脅威として立ちはだかった。まず、彼はミーラーの兄であった。当初からムルガンのことは面白く思っていなかったが、妹との結婚をムルガンが一方的に破棄したことで、さらに彼に恨みを募らせることになる。さらに、アシュウィンは日頃からボクシングを嗜んでいて格闘に自信があったが、村において公衆の面前でムルガンに返り討ちにされ、瀕死の重傷を負わされてしまう。その屈辱も彼の怒りに加わることになった。アシュウィンは、ムルガンに一泡吹かせなければインドを去れない状態になった。

ムルガンが、特にアシュウィンとの対決において、肝に銘じていたのが非暴力であった。父親はマハートマー・ガーンディーの信奉者であり、非暴力主義者だった。イドリー屋の壁には「非暴力は最大の武器である」と書かれていたし、ムルガンは幼少時に父親が非暴力主義で村のケンカを収める姿も見ていた。一度は、殴りかかってきたアシュウィンに反撃し、彼に重傷を負わせてしまったものの、彼は深く反省し、以後、アシュウィンがどんな暴行をしてきたとしても決して手を出さなかった。

非暴力主義は決して無抵抗主義ではない。非暴力によって敢然と戦うのがガーンディーの唱える非暴力主義である。だから、「Idli Kadai」においてアシュウィンから殴られるままになっていたムルガンの行いを非暴力主義と呼ぶのには抵抗がある。また、非暴力主義は相手の良心に訴えるものであるが、ムルガンの非暴力にアシュウィンの良心を呼び覚ます効果はなく、逆に彼の神経を逆なでしてしまっていた。ムルガンはアシュウィンに拳銃で撃たれる。幸い、命に別状はなかったが、ムルガンは自分を撃った犯人の名前を警察に明かすこともせず、「暗くて見えなかった」と嘘を付いた。「嘘も方便」とはいうが、ガーンディーは嘘についても厳しい姿勢を取っていた。嘘を付いてまで自分を殺そうとした相手を助ける必要があるだろうか。総じて、「Idli Kadai」が思想の軸にする非暴力主義には、自分の理解との大きなズレを感じずにはいられなかった。これはもしかして、非暴力主義の限界を示し、それを批判する映画なのかと思ってしまったくらいだ。

また、ヴィシュヌヴァルダンとアシュウィンの関係にも注目したい。ヴィシュヌヴァルダンは「息子に一度も手を上げたことはない」と語っていた。つまり、彼は子供の躾においていってみれば非暴力主義だった。だが、親から体罰を受けずに育ってしまったアシュウィンは横暴な道楽息子に育ってしまっていた。最後にヴィシュヌヴァルダンは、ムルガンのイドリー屋に火を付けたアシュウィンに平手打ちをし、「もっと早くこうしていればよかった」とつぶやく。このやり取りからも、非暴力主義は必ずしも万能ではなく、使い方を間違ってはいけないというメッセージが読み取れた。

さらに、アシュウィンに対しては非暴力主義を貫こうとしたムルガンであったが、マリサーミーに対しては遠慮なく暴力を振るっていた。マリサーミーはムルガンが「父親の生まれ変わり」と信じる仔牛を殺そうとしたため、その報いを受けたという説明は成り立つわけだが、そうだとするならば今度は、牛を助けるためなら人間に暴力を振るってもいいのか、という突っ込みにつながりそうだ。

とはいえ、「目には目を」という暴力の連鎖は平和を生まないというメッセージはぶれていなかった。相手を殺して終わりではなく、相手を許し、相手の良心を刺激し、相手と和解することで物事を解決する大切さが「Idli Kadai」の発信するメッセージの核心であり、それを正確に読み取れるならば、この映画は素晴らしい人生訓をもたらしてくれる。全体的に緊張する時間帯が長かったが、最後だけはアシュウィンの禊にコメディータッチを混ぜて丸く収めていたのもよかった。

近年の映画スターとしては珍しく細身のダヌシュは庶民的な役を得意とする。「Idli Kadai」では、バンコクで有能な社員として働くムルガンと、村に戻ってイドリー屋を営むムルガンを上手に演じ分けていた。さらに今回は自分で自分を監督したし、脚本も自分で書いた。自分の活かし方をよく知った俳優だといえる。

カーヤル役のニティヤー・メーナンは、何だかだいぶ太ってしまっていたが、そのおかげで村の女性の雰囲気がものすごくよく出ていた。ヴィシュヌヴァルダン役を演じたサティヤラージ、アシュウィン役を演じたアルン・ヴィジャイも好演していた。彼らがいたからこそ引き締まった映画である。

「Idli Kadai」は、おいしそうなイドリーが何度も登場することから、どうしてもイドリーに目が行ってしまいがちだ。一時期流行したNRI帰郷系映画のひとつともいえるが、成功を追い求めた先に果たして幸せがあるのか、という哲学的な問いを問い掛ける映画でもある。また、非暴力主義が中心的な軸にある映画でもある。ダヌシュが自ら書き、自ら監督し、自ら主演した映画であり、彼のマルチタレント振りも無視できない。間違いなく2025年のインドにおいて、傑作の一本に数えられるべき作品である。