インドは毎年、アカデミー賞外国語映画賞のため、米国の映画芸術科学アカデミーに公式エントリー作品を送っている。作品を選考しているのは、全国の映画プロデューサー、配給業者、映画館主から成るインド映画連盟(FFI)の委員会である。これとは別に、中央政府の情報放送省傘下に映画祭局(Directorate of Film Festivals)という部署があり、ここが毎年、国家映画賞(National Film Awards)を選定している。国家映画賞で作品賞を受賞した作品をアカデミー賞外国語映画賞の公式エントリー作品にすればいいという意見が出されていたが、長いことこれらは連動していなかった。それが初めて一致したのが、マラーティー語映画「Court」であった。この作品は、2014年の国家映画賞作品賞(Best Feature Film)に選ばれた上に、アカデミー賞外国語映画賞の公式エントリー作品にも選ばれたのである。ただし、ノミネートはされなかった。

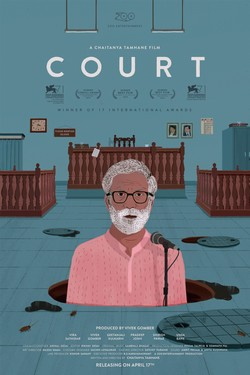

「Court」は、インドの下級裁判所で行われる退屈な裁判の様子を固定カメラでジッと映し続ける、一風変わった映画だ。「Court」のプレミア上映が行われたのは2014年9月4日のヴェネツィア国際映画祭。そこで作品賞などを獲得した後、世界各国の国際映画祭で数々の賞に輝いた。インドで劇場一般公開されたのは2015年4月17日である。

「Court」の監督はチャイタニヤ・ターマーネー。元々短編映画などを撮っていたようだが、長編映画を作ったのはこれが初めてである。ドラマチックな演出を極力廃する目的からか、キャストやクルーの多くは素人。キャストとしては、ヴィーラー・サーティーダール、ヴィヴェーク・ゴーンベール、ギーターンジャリ・クルカルニー、プラディープ・ジョーシー、ウシャー・バーネー、シリーシュ・パーワルなどの名前が挙がっているが、名前を聞いたことのある人はいない。

インド映画に裁判所はよく登場する。部分的に裁判シーンが出て来ることもあれば、映画全体が裁判所を主な舞台に展開される作品も少なくない。ただ、そのような映画では、裁判所は非常にドラマチックな場所として扱われ、弁護士は頭脳と弁舌を駆使して高給を稼ぐ花形の職業として描写されることが常である。うだつの上がらない弁護士を赤裸々に、かつコメディータッチで描いた「Jolly LLB」(2013年)にしても、弁護士の仕事そのものを貶めるような内容ではなかった。

だが、「Court」は違う。この映画の中にヒーローはいない。弁護士も、検察官も、裁判官も、皆、淡々と業務をこなすだけで、誰からも情熱は感じられない。弁護士は口べたで、容疑者のまともな弁護をせず、検察官は容疑者の人生のことなど考えず、早く退屈な裁判が終わればいいと思っている。裁判官は、どれだけ丁寧に判決を下したかではなく、日にどれだけ多くの事件を裁いたかによって評価される。インド人はよく、「この国の司法制度を信じている」ということを口にするが、その司法制度の現実がもしこれだとしたら、背筋が冷たくなる思いがする。

映画は主に、ヴィーラー・サーティーダール演じる詩人ナーラーヤン・カーンブレーの裁判を中心に進行する。カーンブレーは町内会主催の小さな集会などで民衆の気持ちを代弁するような扇情的な歌を歌って生計を立てている老人であったが、あるとき自殺教唆の容疑で逮捕され、以降、延々と裁判が行われていた。検察曰く、彼の「下水清掃人は自殺すべきだ」などと言う歌詞の歌を聞いた下水清掃人ヴァースデーヴ・パーワルが感化され自殺をしたとのことだったが、警察の捜査はお粗末で、カーンブレーがそのような歌詞の歌を作った、または歌ったという確証もなければ、遺書など、その清掃人が自殺をしたという物的証拠もなかった。単に、経験のある下水掃除人の死は事故ではありえず、自殺としか考えられない、という思い込みでしかなかった。映画のプロデューサーでもあるヴィヴェーク・ゴーンベール演じる弁護士ヴィナイ・ヴォーラーが少し調べただけで、ヴァースデーヴの死は自殺ではなく事故であることが分かる。そんなつまらない事件のために、一人の市民が自由を拘束され、遅々として進まない裁判に付き合わされ、延々と拘置所に入れられ続けたのだった。

さらに面白いことに、もしくは、さらに恐ろしいことに、釈放後、カーンブレーは新たに不法行為防止法(UAPA)下の煽動容疑を掛けられて再逮捕される。インドの警察の悪い習性として、過失によって逮捕してしまい、裁判の後に釈放された人物を、警察の面子を守るため、難癖を付けて再逮捕し、何が何でも牢屋にぶち込むというものがあるようだ。カーンブレーもこの悪習の餌食となり、再び無意味な裁判に付き合わされることになった。しかも、裁判所は長期休暇の時期に入ってしまい、カーンブレーの裁判は休み明けまで持ち越される。裁判所から人がいなくなり、電気が消され、扉が閉ざされるシーンは、インドの司法制度の暗闇を無言で主張していた。

「Court」は全く飾り気のない映画だ。カメラは固定だし、演技は素人だし、各登場人物の感情や背景を深く掘り下げるような工夫もない。だが、それ故に、観る者は、インドの確かにある真実をむき出しにして提示されているという強烈な印象を受け、いい知れない恐怖と共にスクリーンに釘付けになって行く。フィクションではあるが、そこで浮き彫りにされているのは真実であり、フィクションであるが故に、より観客の心に深く突き刺さる。

モーディー政権が樹立して以来、インドでは「Intorelance(不寛容さ)」が蔓延しているとされる。体制批判をした者が「国賊」の烙印を押され、逮捕投獄されたりバッシングを浴びたり暴行を受けたりする事件が相次いでいる。「Court」は、必ずしも現政権批判のために作られた映画ではなく、もっと広範な、インドの司法システムそのものの問題を提起しているのだが、今この作品を鑑賞すると、どうしても、ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)学生自治会(JNUSU)のカナイヤー・クマール会長の逮捕とリンクして考えさせられてしまう。ひとつだけホッとさせられるのは、このような映画が、国家映画賞を受賞し、アカデミー賞外国語映画賞公式エントリー作品に選ばれた「寛容さ」である。決して派手さはないが、時代を反映した名作として今後も語り継がれることになるだろう。