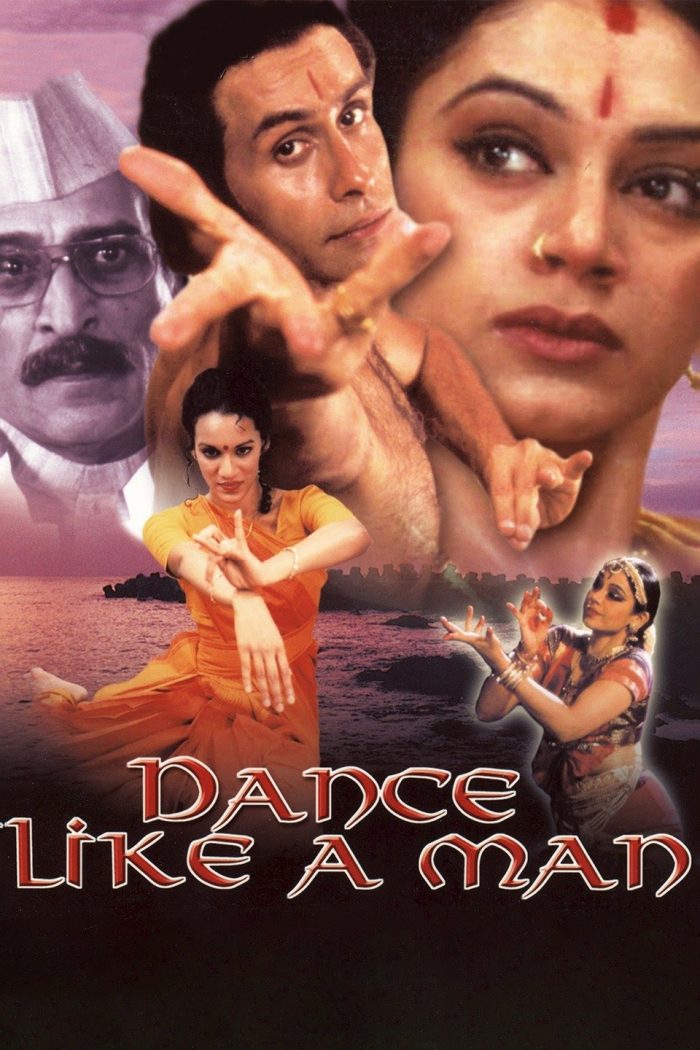

先週も大量に新作映画が公開されたが、今週もヒングリッシュ映画2本、ヒンディー語映画4本が封切られ、インド映画ファンとしては目が回るような忙しさである。先週公開の映画も全て観たわけではない。全部見尽くすほど暇人ではないので、慎重に選択して鑑賞していかなければならない。今まで培った選択眼を発揮するときがいよいよ来たという感じだ。その中から今日は、国家映画賞を受賞し、2004年10月1日から劇場一般公開され始めたヒングリッシュ映画「Dance Like A Man」をPVRアヌパム4で鑑賞した。

「Dance Like A Man」は、マヘーシュ・ダッターニー監督の舞台劇を映画化した作品で、監督はパメラ・ルックス。キャストは、ショーバナー、アーリフ・ザカーリヤー、アヌシュカー・シャンカル、モーハン・アーガーシェー、サミール・ソーニーなど。

ジャイラージ(アーリフ・ザカーリヤー)とラトナー(ショーバナー)は共にバラタナーティヤムの舞踊家で夫婦だったが、既に過去の人となっていた。娘のラター(アヌシュカー・シャンカル)もバラタナーティヤムの舞踊家を目指しており、デビューの舞台が近付いていた。ラターは婚約者のヴィシャール(サミール・ソーニー)を家に連れて来るが、そのときちょうどラターの舞台でムリダンガムを演奏する予定だった音楽家が腕を骨折してしまい、両親はそのことで頭がいっぱいだった。何はともあれ、両親はヴィシャールを娘の結婚相手として認める。ヴィシャールはラターの家族と交流を始めるが、その内彼女の家族が抱えている問題に気付き始める。 ジャイラージの父親は有名な政治家のアムリトラール・パリク(モーハン・アーガーシェー)だったが、彼にダンサーになることを許していなかった。アムリトラールは、バラタナーティヤムを売春婦の踊りだと認識しており、男がその踊りを踊ることなどもってのほかだと考えていた。ジャイラージは父親に反抗しつつ踊り続けていたが、遂に踊ることを辞める決意をする。ラトナーは依然として踊り続けていたが、息子のシャンカルの死をきっかけに、やはり踊ることを辞めてしまう。それ故、二人は娘のラターに並々ならぬ期待をかけていた。 ラターの公演は大成功を収め、批評家の反応も上々だったが、海外公演の代表に選ばれるほどではなかった。また、ラトナーは娘の成功に喜ぶ反面、娘への嫉妬に苦悩する。また、ヴィシャールは結婚後もラターに踊りを続けさせることを約束するものの、少し躊躇している部分もあった。

3度の飯よりも踊りが好きな3人、ジャイラージ、ラトナー、ラターの一家に、ごく普通の青年であるヴィシャールを飛び込ませることにより、一家の葛藤を浮き彫りにした映画。現在のシーンと過去のシーン(赤みを帯びた画像になっている)を交錯させて、三人の踊りにかける情熱、特にジャイラージとラトナー、ラトナーとラターの間の舞踊家としての競争心、嫉妬心などを描写していた。特異なストーリーもさることながら、ショーバナーらが踊るバラタナーティヤムのダンスも素晴らしく、インド舞踊映画としても楽しめる。

物語の軸となるのは、舞踊への情熱と愛する人への愛情の間の板ばさみである。まず、ジャイラージは父親アムリトラールから踊ることを抑圧された過去があり、それがトラウマとなっていると同時に、ダンサーとして、妻ラトナーの才能に嫉妬を覚えていた。ラトナーは、踊りを続けるためにアムリトラールと密約を交わし、夫が踊りを踊らないように仕向ける。また、ラトナーは娘のラターに、愛情と嫉妬の入り混じった感情を持っていた。これらの感情の交錯がうまく描かれれば映画として最高なのだが、シーンとシーンのつなぎ方に多少問題があり、ちょっと分かりづらい構成になってしまっていたと思った。また、なぜかカメラが揺れているのが気になった。映画自体の問題か、映画館の設備の問題かは分からなかったが、始終画面が揺れ続けていたので見にくかった。

ジャイラージを演じたアーリフ・ザカーリヤー、ラトナーを演じたショーバナー、ラターを演じたアヌシュカー・シャンカルの3人がバラタナーティヤムを踊るシーンがいくつかあった。中でも飛び抜けて素晴らしかったのはショーバナーのダンス。ショーバナーは有名なバラタナーティヤム舞踊家の家系に生まれ、インド随一のダンサーとして世界で名声を獲得する一方、子供の頃から映画界にも出演し、数々の名演をこなしている。自身で振り付けしたというバラタナーティヤムの踊りは、素人目で見ても他の出演者とは全くレベルが違う動き。彼女のダイナミックでいて繊細な動きを見ると、インド舞踊の奥の深さを思い知らされる。映画中でショーバナーのバラタナーティヤムのダンスを堪能できるのは、大きな特長となっている。

ラターを演じたアヌシュカー・シャンカルは、有名なスィタール奏者、ラヴィ・シャンカルの娘であり、これまた有名なジャズボーカリスト、ノラ・ジョーンズの異母姉妹である。ラヴィ・シャンカルの一番弟子のスィタール奏者として現在いくつかアルバムを出しているが、スィタールを始める前はバラタナーティヤムをやっていたそうで、映画デビュー作のこの作品でも踊りを披露している。しかしショーバナーの踊りと比べてしまうと、見劣りがするのは仕方ない。アヌシュカーは細身であるため、見た目で損をしている部分もある。舞踊家は少しふっくらしたくらいが迫力が出ていい。だが、付け焼刃で習ったような動きではなかったのは確かだ。

映画はバンガロールが舞台であり、登場人物のほとんどは英語のみをしゃべる。現地語を話すのは使用人のみで、それには英語字幕が出る。つまり、典型的なヒングリッシュ映画の言語構成である。だが、最近気になるのは、インド人が英語をしゃべるヒングリッシュ映画の多くは、英語の表現が文語的かつ棒読みっぽくなってしまうのではないかということだ。つまり、あまり現実に即していないセリフになってしまっているように感じる。英語とヒンディー語を適度に混ぜて話すのが一番現実に近いのだが、ヒングリッシュ映画には、無理に登場人物に英語のみを話させているものが多い。この前見た「Hyderabad Blues 2」(2004年)でも同じ印象を受けた。ヒングリッシュ映画の限界を少し感じた。

国家映画賞を受賞したとは言え、多少映画の構成に疑問が残ったが、インド舞踊ファンには必見の映画であることには違いない。