「Duvidha(板挟み)」は、パラレルシネマの旗手マニ・カウル監督の作品である。ただし、この映画の公開年月日についてははっきりしない。中央映画認証局(CBFC)の認証状では1973年12月31日に認証が得られていることが分かるが、初公開はそれ以降であるはずで、1975年5月にロンドンの国立映画劇場で上映されたのが初演だったと考えられる。映画は、ラージャスターン州の高名な作家ヴィジャイダーン・データーの同名短編小説を原作としている。この小説の発表年についても不明点が多いが、少なくとも映画の公開より前だったことは確実であろう。

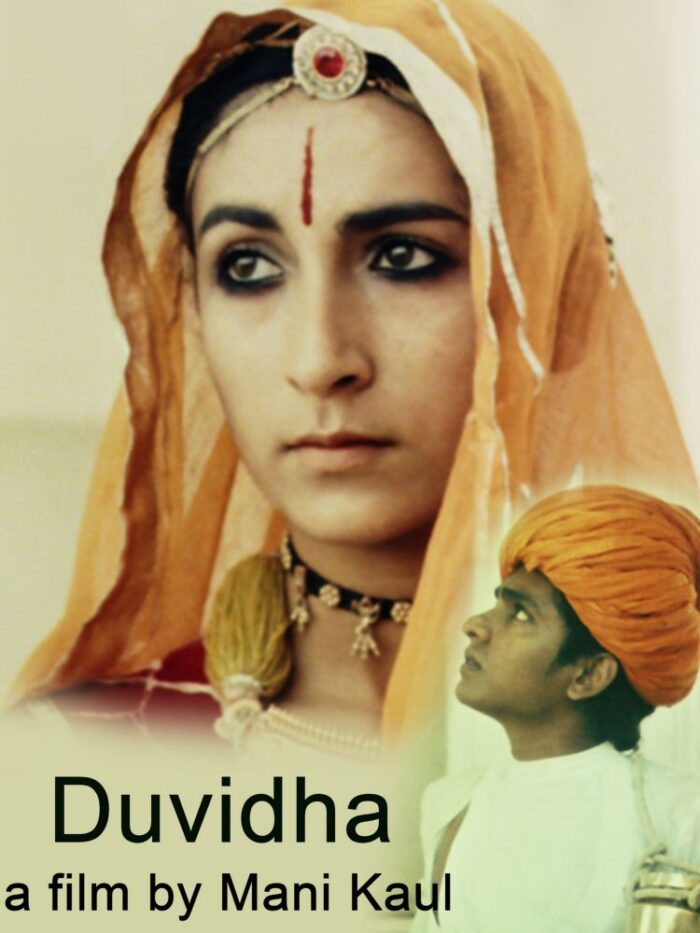

キャストは、ライーサー・パダムスィー、ラヴィ・メーナン、ハルダーン、シャンブダーンなどである。ライーサーは著名なインド人芸術家アクバル・パダムスィーの娘であり、フランス人の妻との間に生まれた。彼女の命名はこれまた著名な芸術家MFフサインだったとされる。

データーの「Duvidha」は、後にシャールク・カーン主演「Paheli」(2005年)として再度映画化されている。原作「Duvidha」、そしてカウル監督のこの「Duvidha」と、アモール・パーレーカル監督の「Paheli」とでは結末が異なっており、比較すると興味深い。

2025年8月25日に鑑賞し、このレビューを書いている。

ラージャスターン州の裕福な商人の息子クリシュナラール(ラヴィ・メーナン)はラッチー(ラーイサー・パダムスィー)と結婚するが、父親の指示で、結婚直後に遠くへ商売に出てしまう。5年間は帰って来ない予定だった。

嫁入りするラッチーを見て一目惚れしてしまったのが、町外れのバニヤン樹に取りついていた幽霊だった。幽霊は、クリシュナラールが5年間留守にするのを知り、クリシュナラールの姿に化けて彼の家にやって来る。父親には、道中で聖人と出会い、毎日5枚の金貨を神様から授かる恩恵を受けたと説明する。金のことしか頭になかった父親は、幽霊のその言い訳を信じ、彼の帰宅を受け入れる。

幽霊はラッチーに正直に自分の正体を明かす。主体的に物事を決断する権利を与えられていなかったラッチーは、夫に化けた幽霊の愛を受け入れる。

その後、ラッチーは妊娠する。出稼ぎに出ていたクリシュナラールの耳にも妻が妊娠した知らせが届き、不審に思って帰郷する。父親は息子が2人いることに驚き、王様に判断を仰ごうとする。だが、途中で羊飼いに出会い、彼がどちらが本物か確かめると言うので、彼に任せた。羊飼いは水袋の口を開き、この中に入った者が真の夫だと言う。ラッチーへの愛を天秤に掛けられた幽霊は水袋の中に入り、捕まってしまう。人々はその水袋を井戸に捨てる。

ラッチーは女児を生んだ。彼女は再びクリシュナラールと暮らし始めた。

マニ・カウル監督は映像美に定評のある映画監督であり、「Duvidha」でもラージャスターン州独特の風景や建築、そして衣装などを美しく描き出していた。ただ、ストーリーについては、文学作品を原作としていることもあって、ナレーションで進行していく時間帯が長い。特にラッチーは演技の中では一言も話さず、ナレーションで心の内を吐露するのみである。ラッチー役を演じたラーイサー・パダムスィーはヒンディー語が話せなかったとされている。そのための苦肉の策ともいえるが、主体性を与えられていない女性の弱い立場を演出する結果にもなっている。

「Paheli」ではよりラッチーに主体性が与えられていたが、「Duvidha」のラッチーは運命に翻弄されるままで、何を求めているのか明確ではない。おそらくクリシュナラールとの結婚も押しつけられたものであろうし、結婚直後に5年間も家を留守にする夫の決断にも何も言えなかった。そして、夫の姿に化けて幽霊が現れたときも、彼女はそれを拒否しようとはしなかった。これらから分かるのは、ラージャスターン州の伝統社会では女性に主体性がないことは当然であり、ラッチーもそれを甘受してしまっているという状況である。今まで一緒に暮らしていたのが夫ではなく幽霊だったことが分かり、幽霊が捕まってしまった後も、ラッチーは再び夫を受け入れざるをえなかった。果たして彼女が幽霊との生活に幸福を見出していたのか、それともやはり人間の夫が帰って来てくれた方がうれしかったのか、そういう心情も表には出て来ない。

ラヴィ・メーナンはクリシュナラールとクリシュナラールに化けた幽霊の二役を演じる。終盤ではこの二人が同時に登場する場面があるのだが、当時はCGなどに頼れず、撮り方を工夫することで同じ顔をした二人の人物が同じ場にいる演出をするしかなかった。現代の視点から見ると、その工夫は分かりにくいもので、どうしても原始的に見えてしまう。幽霊が水袋の中に入る場面も、CGがあれば見せ場となるのだが、何だかよく分からない騒動が起こっているうちにそういうことになっていたといった感じの映像でお茶を濁していた。

それでも、光と影を効果的に使った、ハッとする映像がいくつもあり、マニ・カウル監督の独特の美意識がよく現れていた。家の中から外を見るような映像で、画面の左下に窓があり、そこから父親の悩ましい横顔がのぞいている。その後、画面の右半分を占めていた扉が開き、光が差し込んでくる。このような見事な画面構成と目の覚めるような変化が随所に見られ、映画は芸術であることをヒシヒシと感じさせられた。

「Duvidha」は、ラージャスターン州に伝わる民話を好んで小説にしてきた作家ヴィジャイダーン・データーの作品をパラレルシネマの旗手マニ・カウル監督が映画化した作品である。後にアモール・パーレーカル監督がシャールク・カーンを主演にして同じ作品の映画化をしたのが「Paheli」であり、両作品では結末が全く異なる。その比較は映画の在り方を議論する上で非常に興味深い題材になりえる。