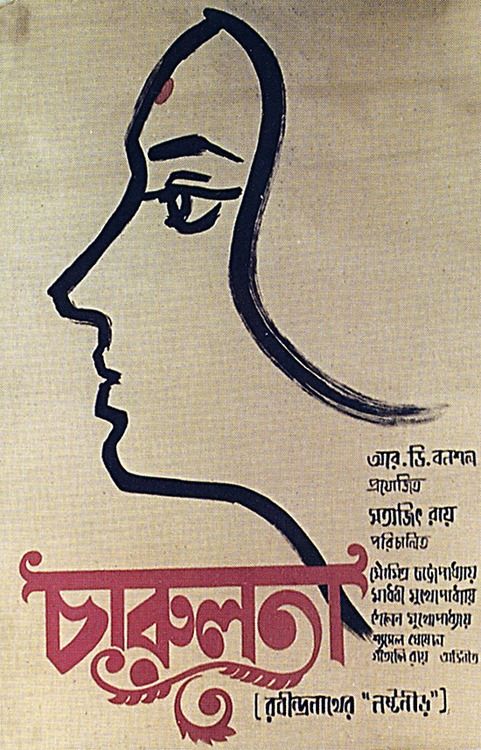

1964年4月17日公開の「Charulata」は、巨匠サティヤジート・ラーイ(サタジット・レイ)監督の数ある名作の中でも特に傑作として数えられることの多い作品である。日本では1975年11月29日に「チャルラータ」の邦題と共に公開され、その後そのデジタルリマスター版が2015年以降に何度か上映されている。題名は主人公の名前だが、「チャールラター」または「チャルロタ」の方がより適切である。ラビンドラナート・タゴールの小説「Nastanirh(壊れた巣)」(1901年)を原作としている。

主演はマーダビー・ムカルジー。ラーイ監督の「Mahanagar」(1963年/邦題:ビッグ・シティ)に出演した女優である。相手役を務めるのは、ラーイ監督の「Apur Sansar」(1959年/邦題:大樹のうた)でデビューしたソウミトラ・チャタルジーである。他に、シャイレーン・ムカルジー、シャーマル・ゴーシャール、ギーターリー・ロイなどが出演している。

1879年、カルカッタ。チャールラター(マーダビー・ムカルジー)は政治専門の英語紙「センティネル」の経営者兼編集長ブーパティ・ダッター(シャイレーン・ムカルジー)と結婚し、何不自由ない生活を送っていた。しかし、夫は新聞の発行と政治運動に忙しく、チャールラターは孤独な毎日を送っていた。ブーパティはチャールラターの兄で経済的に困窮しているウマーパダ(シャーマル・ゴーシャール)を呼び寄せ、新聞社の会計係にする。また、その妻マンダー(ギーターリー・ロイ)も呼んでチャールラターの話し相手にさせるが、彼女にとってマンダーとの会話は退屈だった。

あるとき、ブーパティの従弟アマル・チャンドラ・バス(ソウミトラ・チャタルジー)が大学を卒業してチャールラターの家に住み始める。アマルは文学や芸術の心得があった。ブーパティは妻の文才を認めており、アマルをチャールラターの作家活動の指南役にする。アマルとチャールラターはよく共に過ごすようになるが、次第に彼女はアマルに惹かれていく。

アマルの元にバルダマーンに住む裕福な家庭の娘との縁談が舞い込む。実現すればアマルは英国留学もさせてもらえそうだった。だが、それを聞いてチャールラターは不機嫌になる。また、アマルは文学雑誌にエッセイを寄稿し掲載された。チャールラターも対抗してエッセイを書き別の文学雑誌に掲載される。チャールラターはその雑誌をアマルに見せ、パーンを口に押し込むと同時に、彼のために作った新しい靴もプレゼントする。アマルはチャールラターのエッセイを絶賛するが、彼女は急に泣き出し彼に抱きつく。アマルはチャールラターの気持ちを理解する。

会計係を任されたウマーパダは、ブーパティに黙って借金を重ね、金庫から金を盗んでマンダーと共に姿をくらます。それを知ったブーパティは失意の内に新聞の発行を止める。また、アマルもチャールラターから離れるために黙って家を出て行く。それを知ったチャールラターは憤る。

ブーパティは気晴らしのためにチャールラターを連れてビーチへ行き、そこで妻から新しい新聞のアイデアを得る。家に帰るとアマルからの手紙が届いていた。彼は現在マドラスにいるという。チャールラターは泣き崩れアマルの名前を呼ぶが、その様子をブーパティが見てしまう。ブーパティはチャールラターがアマルに好意を寄せていることを知ってショックを受け家を出るが、妻から送られたハンカチを手にして帰って来る。

心情描写の優れた映画だ。セリフに頼らず、映像のみによって登場人物の心情が表現される場面がいくつもある。たとえば冒頭、主人公のチャールラターは、ほとんどセリフを口にしないまま、家の中から双眼鏡を使って外をのぞき見る。それは、どんな言葉よりも彼女が抱えている退屈さを如実に表現している。チャールラターがアマルに好意を寄せていることがはっきりするのは、彼女がブランコに座りながら双眼鏡でアマルの顔をのぞき見るシーンだ。その直前に彼女は赤ん坊を双眼鏡で見ており、夫が忙しいために子供を授かることもできない孤独感が表現され、ますますチャールラターの欲求不満が強調される構成になっていた。もっとも緊張感のあるのは、中盤、チャールラターがアマルに何か言葉を掛けようとしている場面だ。おそらく彼女はアマルに心の内を打ち明けようとしていたに違いない。そして、アマルもそれを予想していたに違いない。だが、外から馬車の音が聞こえ、夫ブーパティが帰宅したことが分かる。それでも夫はなかなか上がって来ない。チャールラターとアマルの間に緊張が走る。結局、アマルがブーパティの様子を確かめに下に下りてしまう。チャールラターがアマルに好意を寄せていることを知ったブーパティの心情描写も素晴らしい。失意のどん底に突き落とされた彼は馬車に乗って駆け出すが、涙を拭ったそのハンカチには、妻が自分の名前のイニシャルを刺繍してくれていた。それを見て妻の愛情を再び信じる気持ちになり、帰宅する。

チャールラターは既婚女性であり、アマルは夫ブーパティの従弟で、インド社会の文脈でいえば彼女の義理の弟ということになる。アマルに対するチャールラターの感情は決して許されるものではない。禁断の関係だ。だが、それでもチャールラターの抱えるフラストレーションが丁寧に描かれるため、それは決していやらしいものに映らない。チャールラター自身も自分の感情をどう扱っていいのか分からない状態にあった。ラーイ監督は、善悪を超えたところにある人間の生の感情を映像化しようとしているはずで、「Charulata」はそれに成功している。ちなみに、インドでは兄嫁と義弟はよく「デーヴァル・バービー」とセットにされている。そして、この関係は性的なものになりやすいとされている。インド人男性は兄嫁(バービー)に対して性的なファンタジーを抱くことが常のようで、実際に性的なイニシエーションを兄嫁から受けることもあると聞く。よって、実はチャールラターがアマルに好意を抱くのは、タブーではあるものの、前代未聞のことではない。

「Charulata」はラビンドラナート・タゴールの小説が原作であることは既に書いた通りだが、タゴールは自身の思い出をもとにそれを書いたともいわれている。タゴールには12歳年上の兄ジョーティリンドラナートがおり、その妻カーダンバリー・デーヴィーはタゴールより2歳年上だった。どうやらタゴールはカーダンバリーと深い仲にあったようで、彼女はタゴールの結婚後に自殺してしまう。「Charulata」ではチャールラターは自殺せず、アマルの家出でその関係の解消が成されている。おそらくタゴールの贖罪意識がそのようなストーリー展開にさせたのだろう。

サティヤジート・ラーイといえば、歌と踊りで彩られたメインストリームの娯楽映画とは一線を画する作風で知られたインド人映画監督だ。だが、「Charulata」には単なるBGMという枠組みを超えて、詩、音楽、踊りが盛り込まれており、ラーイ監督なりに大衆娯楽映画のスタイルを採り入れていることが注目される。いくつかの有名なラビンドラ・サンギート(タゴール・ソング)も使われていた。特に、ウマーパダが窃盗をするシーンで彼の所業に必ず報いがあることを暗示する歌が流れていたのは印象的だった。

チャールラター役を演じたマーダビー・ムカルジーは、揺れる女心をよく表現できていた。普通ならば許されないような行為なのだが、それが下品に映らないのは、彼女の持ち前の純真さがあったからだと思われる。もちろん、ラーイ監督が巧みにそれを引き出したのだろう。

「Charulata」は、サティヤジート・ラーイ監督作の中でも間違いなく傑作の一本だ。ベルリン国際映画祭で金熊賞に輝いたのはその証左である。また、監督自身がお気に入りに挙げている。映像だけでどこまで登場人物の心情を描き出すことができるのかに挑戦したといえ、それは多くの場面で圧巻の成功を収めている。また、ラーイ監督の作品の中ではもっとも大衆娯楽映画に寄った作品だとも感じる。これは映画の妙を知り尽くした巨匠によるマスタークラスと表現する他ない。脱帽である。