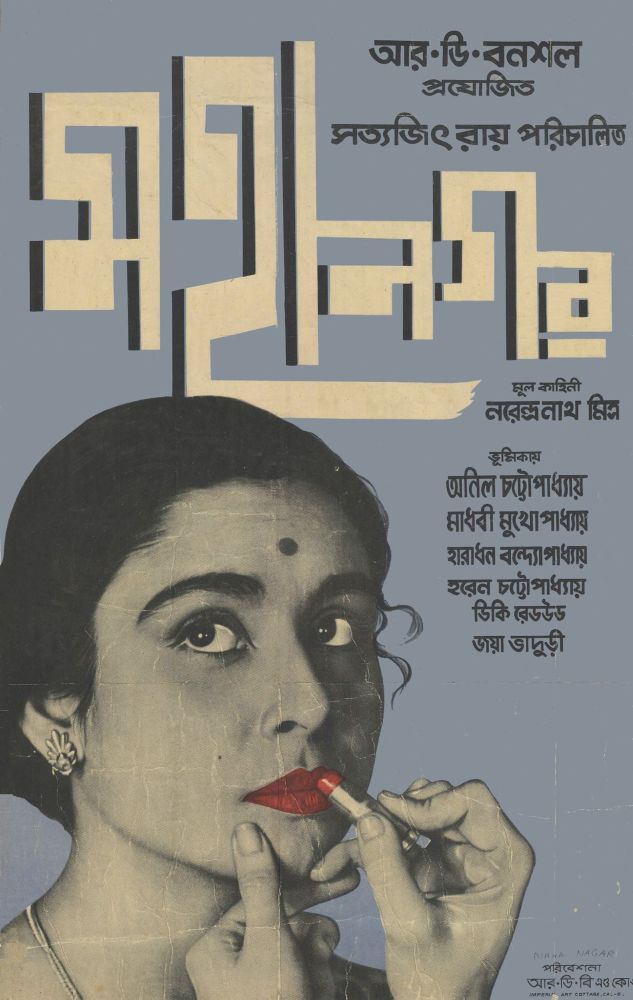

「Pather Panchali」(1955年/邦題:大地のうた)で有名なサティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)監督は、生涯貧しい農村の物語を撮り続けた映画監督のように思われがちだが、彼はおよそ半世紀に及ぶキャリアの中で多種多様な作品を撮っており、その中にはもちろん都会を舞台にした映画もある。1963年9月27日公開の「Mahanagar(大都会)」は、そんな一本である。ベンガル語作家ナレーンドラナート・ミトラの短編小説「Abataranika(下降)」(1949年)を原作としている。日本では1976年に「ビッグ・シティ」の邦題と共に劇場公開され、その後そのデジタルリマスター版が再上映された。

主演はマーダビー・ムカルジー。後にベンガル語映画界の大女優に数えられることになるが、彼女がラーイ監督の映画に主演するのは本作が初であり、まさに大女優の道を歩み始めたところだといえる。他に、アニル・チャタルジー、ハーラーダン・バナルジー、ハレーン・チャタルジー、シャームラール・ゴーシャール、ギーターリー・ロイなどが出演している。また、14歳のジャヤー・バードゥリーが映画デビューを飾っているのも特筆すべきである。

インド独立後のカルカッタ。アラティー(マーダビー・ムカルジー)は、銀行員の夫スブラタ(アニル・チャタルジー)、息子ピントゥー、夫の妹バーニー(ジャヤー・バードゥリー)、そして夫の両親であるプリヤゴーパール(ハレーン・チャタルジー)とサロージニーとともに住んでいた。プリヤゴーパールは元教師だったが、今は引退していた。生活は苦しく、スブラタは本業の他に家庭教師の副業をして何とか家計を支えていた。アラティーは主婦だったが、あるとき自分も働いて家計に貢献したいと思い立つ。スブラタは妻の職探しを手助けする。アラティーはヒマーンシュ・ムカルジー社長(ハーラーダン・バナルジー)の経営するムカルジー社に販売員として採用される。

保守的なプリヤゴーパールとサロージニーは嫁が働きに出ることに反対で、アラティーの就職を知って口を利かなくなる。さすがに初日は緊張したものの、アラティーはすぐにコツを覚え、ムカルジー社長から気に入られる。アラティーは初任給で家族に贈り物をする。だが、スブラタは妻の自立に苛立ち、仕事を辞めさせようとする。ちょうどそのときスブラタの務める銀行が破産し、彼は失職する。アラティーには仕事を継続するように指示する。

無職のスブラタは家にいることが多くなったが、アラティーは営業成績を伸ばし、病気で欠勤中の同僚エディスの分まで働く。おかげで帰りが遅くなる。ピントゥーは母親が遊んでくれなくなったために駄々をこねるようになり、プリヤゴーパールは教え子の家を巡ってお金を無心するが、暑い中動き回ったために体調を崩し、気を失って倒れてしまう。また、スブラタはアラティーが知らない男性と一緒に喫茶店で会話をするのを聞いてしまう。スブラタはムカルジー社長に直談判に行くが、ムカルジー社長は彼と同郷の気さくな人間であり、すぐに打ち解け、彼に働き口を紹介すると提案する。スブラタはすっかりムカルジー社長に丸め込まれてしまう。

久々にエディスが出社してきた。ムカルジー社長はエディスを解雇する。その扱いを不当だと考えたアラティーはムカルジー社長に謝罪を要求し、聞き入れられないと辞表を提出する。スブラタは彼女の突然の行動に驚くが、二人は大都会なのですぐに別の仕事が見つかると開き直る。

舞台は独立直後のカルカッタで、独立の高揚感とともに新しい時代の風が保守的な家庭にも吹き入り始めていた。主人公のアラティーは、大学1年生まで学んだとのことだったので、当時としては学のある方の女性だと考えられる。だが、いくら学識があろうと女性が外に出て働くことはまだ珍しかった時代であった。伝統的な家父長制の家庭では、男性が外に出て働き、女性は家で家庭を切り盛りするのが当然であり、女性が外で働くことはその家の尊厳を傷付ける行為であった。アラティーも当然のように主婦として家事に専念し、銀行員の夫スブラタを支える毎日を送っていた。

だが、経済的な困窮から、アラティーは家計の足しに外で働くことを思い付く。スブラタも反対しなかった。問題なのは同居するスブラタの両親であったが、とりあえず二人には内緒で就職面接を受け、合格したらそのことを明かすことにした。この辺りまではスブラタは進歩的な男性であるように見える。

出勤初日はさすがに緊張したアラティーであったが、すぐに仕事に慣れ、しかも販売員としての才能を発揮し、ムカルジー社長からその手腕を認められる。人から褒められたり認められたりするのはうれしいものだ。アラティーはそのうれしさを知ってしまう。彼女はますます仕事にのめり込むようになる。

だが、一方で家庭では問題が噴出していた。まだ幼いピントゥーは母親と接する時間が少なくなったために駄々をこねるようになり、プリヤゴーパールはあちこちで金を無心して回る内に健康を害してしまう。さらに、スブラタのエゴにも火が付いてしまっていた。スブラタは無職になり、次の働き口も見つからず、ただでさえ悶々とした生活を送っていた。アラティーが給料を得ていることは家庭にとって不幸中の幸いではあったが、妻に食わせてもらっていることはスブラタの自尊心を深く傷付けることになった。

アラティーが喫茶店で知らない男性に夫の職業を聞かれ、嘘を付いたのをスブラタが盗み聞きする場面がある。アラティーは夫が無職であることを隠し、「貿易商」だと嘘を付き、しかも「働かなくてもいいけど趣味で働いている」と見栄を張っていた。もちろん、「夫は無職です」と正直にあっけらかんと答えられていてもショックだったのだろうとは思うが、まるで忌み物のように正体を隠されるのは不快以外の何者でもない。しかも妻が見知らぬ男性と親しげに話している様子も嫉妬心を加速させる。

「Mahanagar」では、口紅というひとつの小道具に多くの感情が凝縮されていたといえる。そもそもずっと主婦をしていたアラティーには口紅を塗る習慣がなかった。口紅は西洋から来たもので、インドの伝統社会ではパーンで唇を赤くしていた。アラティーはムカルジー社に就職し、エディスという白人女性の同僚を持つ。エディスは垢抜けた性格であり、当たり前のように口紅も塗っていた。アラティーはエディスから口紅をもらい、仕事中に付け始める。アラティーにとって口紅は経済的自立と自己表現の象徴であった。ところがこの口紅がスブラタをやきもきさせる。彼にとっては、家庭を顧みず自由を謳歌する「悪女」の象徴が口紅であった。彼女のバッグの中に口紅を見つけたスブラタはアラティーに当てこすりの言葉を投げ掛ける。その意味を瞬時に理解したアラティーは口紅を窓の外へ放り投げる。

働く妻が一家の大黒柱となり、無職の夫はエゴに押しつぶされて精神を病む。バッドエンドしか思い付かなかったが、結末の直前に物語は急転回する。アラティーはムカルジー社長に歯向かう。その理由は家庭とは関係なく、彼がエディスを解雇したことであった。スブラタはムカルジー社長から働き口を紹介してもらえることになっていたが、妻が仕事を辞めたと聞き、彼女のその決断を優しく受け止める。もちろん経済的には困ったことになったが、ムカルジー社長には頼らず、妻と手を取り合ってもう一度再起する勇気を奮い起こす。その源泉になったのは大都会が持つ懐の深さだ。これだけ多くの人が住んでいれば、多くの選択肢もある。ムカルジー社長に解雇されたからといって全てが終わったわけではない。また新たなチャンスが別のところにある。今後、事態が好転しそうな含みを持たせ、大都会の風景とともに映画は終幕する。

主婦だったアラティーが外で働き始める点がもっとも時代の変化を感じさせたが、もうひとつ注目すべきはプリヤゴーパールの没落だ。プリヤゴーパールは教師として多くの教え子たちを育て上げてきた。だが、給料は安く、尊敬以外に稼いだものは少なかった。教え子たちは今では医者になったり弁護士になったりして羽振りがいい。教師として教え子たちの出世は喜ぶべきものなのだが、我が身の貧しさを振り返ってみると複雑な思いがする。とうとう食うにも困るようになったプリヤゴーパールは一人一人教え子を訪ね、金を無心する。教え子たちは恩師プリヤゴーパールに一定の尊敬を払い、中には喜んで経済的な援助を申し出る者もいたが、概して彼は歓迎されなかった。彼の存在は、大都会のもうひとつの側面を映し出しているといっていいだろう。

言語は基本的にベンガル語だが、白人の同僚エディスが話すのはほぼ英語のみであるし、他の登場人物も英語のセリフを口にすることがあった。ほんの少しだけヒンディー語のセリフも混ざっていた。

「Mahanagar」は、独立直後のカルカッタを舞台に、当時の最先端だったと思われるワーキングウーマンの潮流を映し出した作品だ。ラーイ監督の他の作品と同様に心理描写が素晴らしく、特に男性の悲しいエゴを赤裸々に描き出している。名作に数えていいだろう。