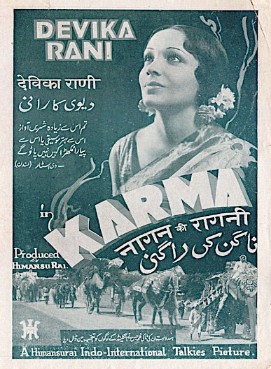

「Karma」は1933年5月15日にロンドンでプレミア上映された英印合作映画である。もっとも、当時のインドは英国領だったため、厳密にいえば英国映画だ。英語版とヒンディー語版が作られており、英語版であっても歌や詠唱にヒンディー語やサンスクリット語が混じる。上映時間は1時間強である。王子と姫の恋愛という、インドのお伽話的なシンプルなストーリーで、英国人観客を意識したオリエンタリズム映画に見えるが、さらに深い解釈も可能である。

監督はJLFハント。彼については多くの情報がないが、彼にとって「Karma」は初監督作品であり、この後もインドにおいて数本の映画を撮っている。音楽はアーネスト・ブロードハースト。主演はインド映画黎明期の大スター、ヒマーンシュ・ラーイで、彼がプロデューサーも務めている。ヒロインはヒマーンシュの妻デーヴィカー・ラーニー。彼女も黎明期の大女優であった。他に、スダー・ラーニー、ディーワーン・シャラール、アブラハム・ソファー、アマル・バナルジーなどが出演している。

鑑賞したのは英語版である。

物語は、ジャヤナガルの王子(ヒマーンシュ・ラーイ)と、スィータープルの姫(デーヴィカー・ラーニー)が既に恋仲になっているところから始まる。ところがジャヤナガルの王様(ディーワーン・シャラール)は姫を気に入っていなかった。なぜなら彼女は進歩的な考えを持っており、「寺院を病院に、宮殿を学校に」しようとしていると恐れていたからだった。だが、王様の顧問を務める聖人(アブラハム・ソファー)は王子を姫と結婚させてコントロールする方が賢明だと助言する。

一方、姫はジャヤナガルの王様に何とか結婚を認めてもらうために、狩猟好きな王様をスィータープルに招待し虎狩りをさせる。スィータープルでは狩猟は禁止されていたが、姫は王子との結婚を実現するためにタブーを破った。だが、王様は自ら狩猟に出掛けず、王子を行かせる。姫は寺院で王子の無事を祈る。

狩猟で王子は虎を射止めるが、同時に誤って勢子も撃ち殺してしまう。王子は乗って来た象を置いてジャングルを歩くうちにコブラに噛まれる。王子は蛇使いの小屋に連れて行かれ、治療を受ける。知らせを聞いた姫は王子のところへ駆けつける。蛇使いは王子を噛んだコブラを捕まえ、もう一度王子を噛ませる。そうすることで王子は目を覚ました。

一見すると愛し合う王子と姫の間の王道ロマンス映画である。彼らは結婚を願うが、その障害となっていたのが王子の父親、つまり王様であった。王様は深謀遠慮をもって王子が姫と結婚することを認めるが、王子は狩猟の最中にコブラに噛まれて危篤状態になってしまう。姫は意識を失った王子のそばで悲しむ。だが、蛇使いの活躍により王子は一命を取り留めるというプロットだ。

インドは西洋において遅くとも19世紀には「蛇使いの国(The Land of Snake Charmers)」として知られるようになっていた。それは西洋人の心にインドに対してエキゾチックなイメージを植え付けるとともに、未開の地や野蛮な国というステレオタイプも生んだ。「Karma」にも蛇使いが登場し、重要な役回りをする。王子と姫のロマンスという点に加えて、蛇使いが登場するという点でも、この映画からはオリエンタリズムをひしひしと感じる。

ただ、完全に西洋の文法で作られた映画というわけでもない。題名になっている「Karma」とは「業」のことで、いわば因果応報だ。これはインド哲学の根幹である。途中でデーヴィカー・ラーニーが歌う英語の歌が流れるが、この歌そのものはシャンソンっぽい西洋のものであるものの、歌の使われ方には歌と踊りを重視するインド映画の原型を見出すことができる。また、パルターブガル藩王国のマハーラージャーの協力を得て作られており、大量の人員の他、何頭もの象、ラクダ、馬などが使われている。王宮で行われる祝祭の場面はとてもリアルである。狩猟の場面では本物の虎や鹿、そしてコブラなどが出て来る。CGなどなかった時代であり、実際の動物を使って撮影をしたのであろう。こういう人海戦術や動物の活用にもインドらしさを感じる。

非常に興味深いのは、デーヴィカー・ラーニー演じる姫が、ヨーロッパに留学経験があり、領地の近代化を推し進める進歩的な女性として描かれていたことだ。これは、インド映画史上初の大女優と呼ばれるデーヴィカー自身が投影された役であった。デーヴィカーはヴィシャーカパトナムの裕福なベンガル人家庭に生まれ、ラビンドラナート・タゴールの家系の血を引き、幼少期から英国に留学するなど当時最高の教育を受けてきた。ロンドンでヒマーンシュ・ラーイと出会い、映画作りに参加してからは、彼と一緒にドイツで映画製作や演技を学ぶなどして、映画を探究した。「Karma」は彼女にとって女優としてのデビュー作であったが、彼女は単なる女優ではなく、衣装デザインや美術もこなす多才な映画人であった。西洋をよく見てきた彼女は時代の最先端を行く女性であり、病院や学校を作って社会を発展させようとする姫の姿は完全にデーヴィカーに重なる。

だが、ジャヤナガルの王様はそんな姫の進歩的な思想や行動を嫌っていた。王様の存在は、変化を嫌い、社会の発展を阻害しようとする、同時代の保守層を暗示していると思われる。

さらに、2つの藩王国の王族同士の恋愛が描かれている一方で、王様に仕える庶民の視点も入っているところに気を引かれる。スィータープルの住民たちは、姫がジャヤナガルの王様に領内で狩猟を許可したことに不満を抱いていた。姫がジャヤナガルの王子と結婚することにも反対だった。そして結婚を阻止するために王子の暗殺を画策する者が現れる。また、王子は狩猟中に誤って虎追いをしていた勢子を撃ち殺してしまい、怒った民衆は王宮に乱入する。これらの描写は民衆の反乱を示唆している。マハートマー・ガーンディーが塩の行進を行ってインドの民衆を独立運動にかき立てたのが1930年であり、この映画が公開されたのが1933年である。反英運動が盛り上がっていた時代に民衆の反乱を描いた「Karma」から、民衆の蜂起を呼びかけるメッセージを読み取ることも可能である。もっとも、「Karma」の監督は英国人である。英国人が反英映画を作るはずはないのだが、ストーリー原案はマハーラージャーを演じたディーワーン・シャラールであり、インド人だ。

この映画はいくつかの点でインド映画史に名を残している。たとえば、英語版が作られたこの映画は、インドで作られた初の英語映画とされている。また、デーヴィカー・ラーニーが歌う英語の歌は、インド映画で初めて入った英語の歌だとも見なされている。だが、これらは些細なことである。「Karma」の名がインド映画史に克明に刻まれているのは、終盤でヒマーンシュ・ラーイとデーヴィカー・ラーニーが見せるキスシーンのためだ。しばしばこのキスシーンは「4分間のキスシーン」と呼ばれ、「インド映画史上最長のキスシーン」ともされている。だが、実際に測ってみるとヒマーンシュとデーヴィカーが唇を直接触れ合わせているのは1分にも満たない。また、それは一般的に「キスシーン」と聞いて想像する類のものでもない。コブラに噛まれて意識を失った王子の顔に、悲嘆に暮れる姫が泣きながら何度も頬や唇を押しつけているだけにすぎず、ロマンスシーンの範疇から多少はみ出ている。「インド映画初のキスシーン」といわれることもあるが、これも誤りである。「Karma」の前にもキスシーンがあるインド映画はあった。たとえばヒマーンシュ・ラーイが製作・主演した「Shiraz」(1928年)にはキスシーンがある。

「Karma」は、インド映画黎明期の大スター、ヒマーンシュ・ラーイとデーヴィカー・ラーニーが共演し、インド映画史に残るキスシーンを演じた、歴史的な作品である。一見シンプルすぎるロマンス映画だが、そこには近代化を推し進める姫や王族に反旗を翻す庶民の姿が映し出されており、深い解釈をする余地がある。英国では絶賛されたが、インドでは興行的に全く鳴かず飛ばずだったとされる。インド映画史を掘り下げる中で必ずぶち当たることになる映画の一本である。