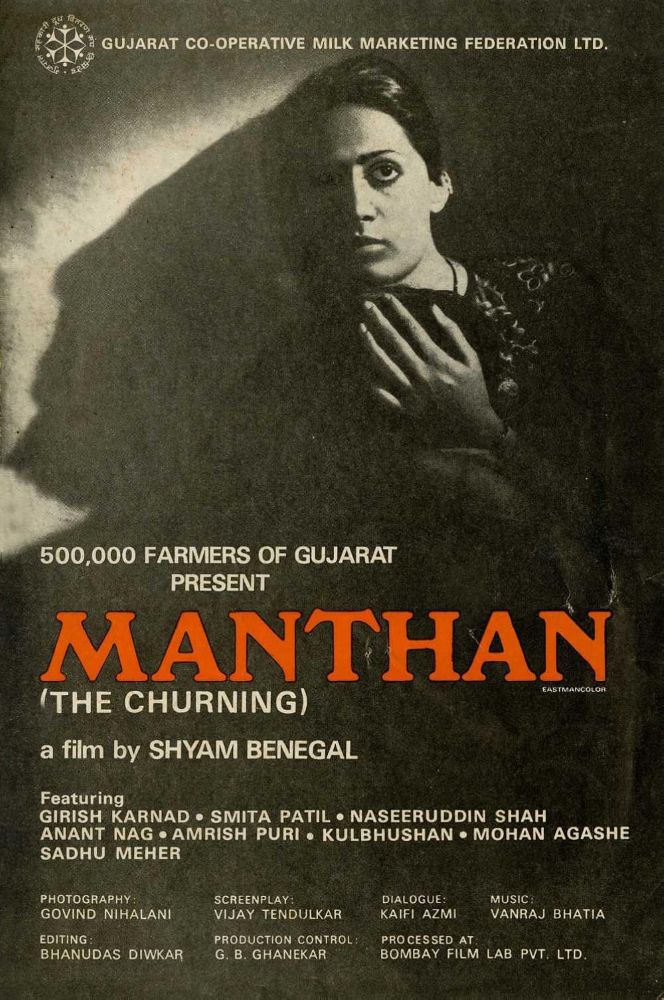

1976年9月28日公開の「Manthan(攪拌)」は、1970年代から80年代にヒンディー語映画界で盛り上がったパラレル映画運動の代表作である。パラレル映画運動とは、国家映画開発公社(NFDC)による資金援助の下、メインストリームの商業的娯楽映画とは一線を画した、リアリズムと社会意識に根ざした映画作りを志向するもので、この運動の中から多くの新進気鋭の監督や俳優が生み出された。「Ankur」(1974年)で鮮烈なデビューを果たしたシャーム・ベーネーガルはパラレル映画運動の最も重要な映画監督の一人であり、この「Manthan」は「Ankur」と並んで彼の初期の最高傑作の一本に数えられている。

「Manthan」のストーリーを理解するためには、当時のインドで起こっていたホワイト・レボリューションについて知る必要がある。ホワイト・レボリューションとは端的にいえば、乳製品生産の大規模な増強運動である。

1960年代のインドは、乳製品の慢性的な不足に悩まされていた。人口増加により牛乳需要が急増する一方で、供給は農村の非効率的な伝統的酪農に依存しており、不足分は粉ミルクなどの外国からの輸入に頼る状況だった。これを打破し、「自給自足」から「自立」へと転換するのがホワイト・レボリューションの目標だった。この運動を主導したのがヴァルギーズ・クリヤン博士であった。インドの大手生乳会社アムールの立役者であるヴァルギーズ博士は、ラール・バハードゥル・シャーストリー首相から全インド酪農開発委員会(NDDB)の委員長に任命され、グジャラート州アーナンドで成功した協同組合モデルを全国に拡大した。協同組合モデルの確立により仲買人の排除が進み、酪農者への利益還元率が上昇した他、農村の経済活性化につながった。また、女性やダリト(不可触民)の参加を促したことで農村の民主化も進んだ。さらに、流通網の整備、品種改良、獣医師の配置なども積極的に行い、産業基盤を整えた。その甲斐あって、やがてインドは世界最大の牛乳生産国に変貌し、栄養状態も劇的に改善された。ホワイト・レボリューションに対しては、パンジャーブ州やグジャラート州など一部の地域に偏重していたなどの批判もあるが、牛製品の自給自足を達成しただけでなく、農村経済の民主化、貧困削減、栄養改善、女性のエンパワーメントなどにもつながり、グリーン・レボリューションと並ぶ20世紀のインドの二大農業革命に数えられている。

ヴァルギーズ博士はその功績をたたえられ、パドマ・ヴィブーシャンなど数々の賞や勲章に輝いた他、「インドのミルクマン」とも呼ばれている。「Manthan」は、まさにホワイト・レボリューションの理想を啓蒙すると同時に、農村の赤裸々な現実を映像化することにも成功した、類い稀な作品である。

また、「Manthan」は、50万人の農民からクラウドファンディングで集めた資金を使って作られたことも特筆すべきである。そのため、「インド初のクラウドファンディング映画」としても知られている。

主役は、ギリーシュ・カルナド、スミター・パーティル、ナスィールッディーン・シャー。他に、サードゥ・メヘル、アナント・ナーグ、アムリーシュ・プリー、クルブーシャン・カルバンダー、モーハン・アーガーシェー、アバー・ドゥーリヤーなどが出演している。パラレル映画運動の担い手となった俳優たちばかりである。

また、著名な劇作家ヴィジャイ・テーンドゥルカルが脚本を書き、カイフィー・アーズミーがセリフを書いている。撮影監督はゴーヴィンド・ニハラーニーである。

2025年7月8日に鑑賞し、このレビューを書いている。

理想主義的な青年獣医マノーハル・ラーオ(ギリーシュ・カルナド)はグジャラート州のサーングナヴァー村を訪れ、デーシュムク(モーハン・アーガーシェー)やチャンドラヴァルカル(アナント・ナーグ)などのチームと共に酪農者の協同組合を設立しようとする。この地域では、酪農者はガンガーナート・ミシュラー(アムリーシュ・プリー)に格安の値段で牛乳を売るのが普通になっていた。ラーオはミシュラーが暴利をむさぼっているのを目の当たりにする。また、長年に渡ってサルパンチ(クルブーシャン・カルバンダー)による寡占支配が続いており、村のハリジャン(不可触民)たちは虐げられていた。

当初はなかなか村人たちから受け入れられなかったラーオであったが、村に診察所がないのを見て、まずは病人の診察をして信頼を勝ち取る。そして、徐々に協力者を増やしていく。もっとも早く彼に信頼を置くようになった女性がビンドゥ(スミター・パーティル)であった。協同組合はミシュラーよりも高額で牛乳を買い取ったため、村人たちはミシュラーではなく協同組合に牛乳を売るようになる。流れを見てサルパンチも協同組合に参加するが、ハリジャンの指導者ボーラー(ナスィールッディーン・シャー)が反抗的な態度を取っていたため、ハリジャンの参加がなかった。ラーオはボーラーと交渉し、彼を仲間に引き入れる。だが、密かにハリジャンの女性と親密になっていたチャンドラヴァルカルを追放しなければならなかった。

ボーラーは一転して熱心な協同組合支持者になった。協同組合の中で組合長を選ぶ選挙が行われ、サルパンチとハリジャンのモーティーが立候補した。選挙の結果、僅差でモーティーが勝つが、屈辱を受けたサルパンチは協同組合から脱退し、ミシュラーと手を結ぶ。ハリジャンの村は焼き討ちされ、ラーオはビンドゥから強姦の被害届を出され、警察によってハリジャンたちが一斉に逮捕されてしまう。ミシュラーはハリジャンたちに救いの手を差し伸べ、彼らの歓心を買う。

本部からラーオに移動の命令が下り、彼は妻のシャーンター(アバー・ドゥーリヤー)を連れて去って行く。だが、残されたボーラーは孤軍奮闘して協同組合を続け、村人たちをミシュラーから取り戻していく。

貧困と搾取の中で苦しむ農村の酪農者たちに協同組合という新しい制度を紹介し、彼らを負の連鎖から解放して社会的地位向上を目指すという理想に燃えた青年獣医ラーオの視点から見たら、彼がサーングナヴァー村で精力的に行った活動は失敗に終わったことになる。村はカーストで分断され、誰も変革を求めていなかった。酪農者たちは取れた牛乳を二束三文で仲買人のミシュラーに売り払っていたが、それは彼らが牛乳の正しい値段を知らなかったためだった。ラーオは協同組合を作り、牛乳の質に応じて適正な価格で買い取る仕組みを作ることで、状況を変えようとした。だが、カーストによる分断は解消されず、むしろ組合長を決める選挙が村の分断を深めてしまった。ミシュラーもあの手この手で協同組合の活動を妨害し、組合に流れた村人たちを引き戻そうとする。とうとうラーオには移動命令が下り、彼は失意の内にサーングナヴァー村を去ることになったのだ。

だが、彼がサーングナヴァー村にもたらした改革の火種は完全には消えていなかった。当初は協同組合にもっとも懐疑的だったボーラーが中心となり、ラーオが去った後も協同組合を引き続き運営していこうと動き出したのである。ラーオたちも、いつまでもサーングナヴァー村に滞在して協同組合を運営するつもりはなかった。村人たちが自主的に運営できる体制を整えるつもりだった。封建領主的な存在のサルパンチや、暴利をむさぼる資本家ミシュラーのような勢力はまだ健在だったが、そのような既得権益に対抗しようとするうねりが起こっており、それは簡単には収まりそうになかった。

また、ボーラーがハリジャンという点にも注目したい。「Ankur」のラストでは下位カーストによる上位カーストへの反乱の兆しが描かれていたが、「Manthan」でも虐げられてきた人々の蜂起がほのめかされていた。協同組合の選挙でハリジャンの候補者がサルパンチを破って勝利したのは象徴的だ。

題名の「攪拌」とは、第一義的には、攪拌してさまざまな乳製品を生み出す牛乳の特徴を捉えていると考えていいだろう。だが、その真意は、社会の攪拌である。封建制度によって長らく地位が固定化されてきた農村社会に攪拌をもたらすのがホワイト・レボリューションの目的のひとつなのである。

パラレル映画運動の担い手である実力派の俳優たちが勢揃いしている。ギリーシュ・カルナド、スミター・パーティル、ナスィールッディーン・シャー、アムリーシュ・プリー、クルブーシャン・カルバンダーなど、それぞれインパクトのある演技をしていた。映像的にもっともインパクトに残ったのは、スミター演じるビンドゥが井戸水で足を洗い、彼女の生足をギリーシュ演じるラーオがチラチラと盗み見る場面だ。二人の間に恋愛めいたものが芽生えたわけではなかったが、このシーンによってお互いに誘引されている様子が語られていた。

歌と踊りで彩られたメインストリームの娯楽映画とは異なるフォーマットの映画ではあるが、挿入歌はあり、印象的な使われ方をしていた。基本的にはシリアスな映画だが、アナント・ナーグ演じるチャンドラヴァルカルが道化役的な役割も果たしており、少しだけマサーラー映画のエッセンスも感じた。

グジャラート州が舞台の映画であるが、登場人物たちがしゃべっている言語はグジャラーティー語ではなく、基本的には訛ったヒンディー語である。

「Manthan」は、ヒンディー語のパラレル映画を代表する傑作であり、ホワイト・レボリューションが農村に変革の火種をもたらす様子が、理想主義と現実主義の絶妙なバランスの下に描かれている。実力派の俳優たちによる迫真の演技にも注目である。農民出資の希有な映画であり、農民たちがこの映画の興行を支えたとされている。パラレル映画は必ずしも興行的成功を求めていなかったが、「Manthan」は例外的にヒットしたと記録されている。必見の映画である。