2024年3月28日公開のマラヤーラム語映画「Aadujeevitham(ヤギの人生)」は、サウジアラビアへ出稼ぎに行ったインド人の受難を描いた作品である。マラヤーラム語の同名小説(2008年)を原作としており、実話にもとづくストーリーだ。インドと米国の合作であり、英題は「The Goat Life」となっている。

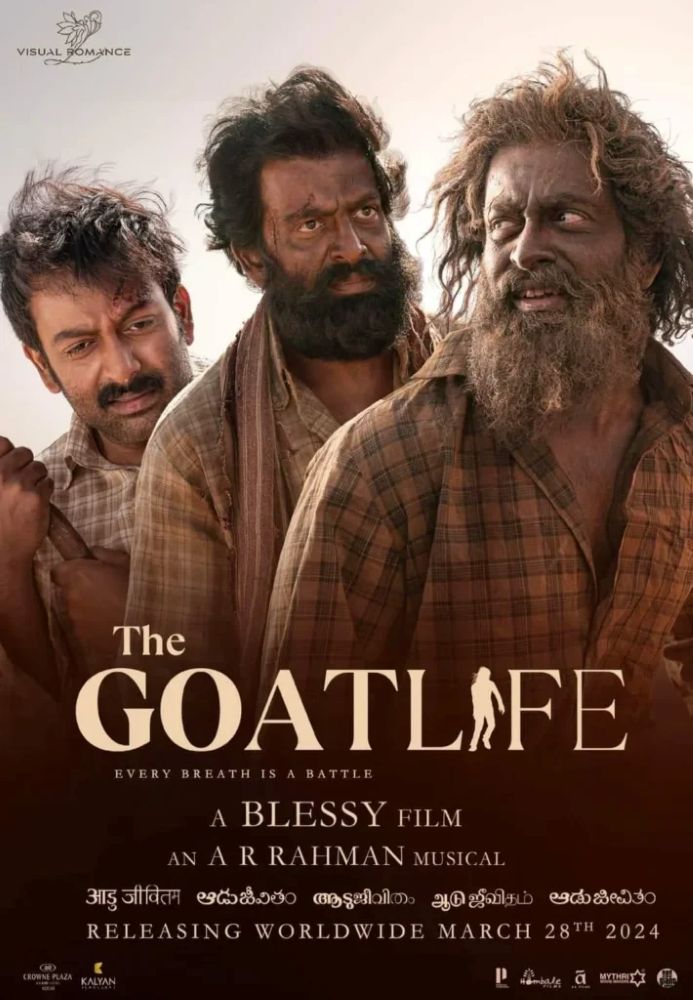

監督はブレシー。音楽はARレヘマーン。主演はプリトヴィーラージ・スクマーラン。他に、アマラー・ポール、ジミー・ジーン=ルイス、KRゴークル、ショーバー・モーハンなどが出演している。

マラヤーラム語オリジナル版に加え、ヒンディー語、テルグ語、タミル語の吹替版も公開された。鑑賞したのはヒンディー語吹替版である。ヒンディー語版では主人公がマハーラーシュトラ州出身ということになっていたが、オリジナルではもちろんマラヤーリー(ケーララ人)という設定である。下記のあらすじではマラヤーラム語版に合わせてある。

マラヤーリーのナジーブ・ムハンマド(プリトヴィーラージ・スクマーラン)とハキーム(KRゴークル)は出稼ぎのためにサウジアラビアに降り立った。迎えとうまく落ち合えず空港で待っていたところ、アラブ人がやって来て彼らをトラックに乗せて連れて行く。

彼らは砂漠の真ん中に連れて行かれ、まずハキームが下ろされる。その後ナジーブも下ろされるが、そこはヤギ牧場であった。そこでは老いた北インド人が働いていたが、ナジーブとは言葉が通じなかった。ナジーブはその牧場で奴隷同然に働かされることになり、見よう見まねで仕事を覚えていった。一度ナジーブは逃げ出そうとするがすぐに追いつかれ、足を打たれる。おかげでナジーブは足を引きずるようになってしまった。

あるときナジーブは砂漠でハキームと再会する。ハキームもアラブ人にこき使われていた。ハキームと同じ場所でアフリカ人のイブラーヒーム(ジミー・ジーン=ルイス)が働いており、彼が道路までの道のりを知っていた。ナジーブ、ハキーム、イブラーヒームは、アラブ人が結婚式で留守にしている間に脱走する。

だが、道路までの道のりは遠く、三人は灼熱の砂漠の中をさまよう。途中でハキームが発狂して死ぬが、ナジーブとイブラーヒームはオアシスにたどり着き、しばし生き長らえる。その後、ナジーブはイブラーヒームとはぐれるが、道路にたどり着く。親切なアラブ人に街まで連れて行ってもらい、そこでケーララ料理レストランに救われる。パスポートなどを所持していなかったナジーブは3ヶ月間拘束されるが、帰国できることになり、飛行機に乗り込む。

1973年の第一次オイルショック以降、石油価格の高騰によって湾岸諸国で急速な経済発展が進み、労働者の需要が急増したことで、湾岸諸国に出稼ぎに行くインド人が増えた。特にケーララ州は、歴史的にアラブ諸国とのつながりが強かったことや、キリスト教徒やイスラーム教徒人口が多いことなどの理由から、湾岸諸国への出稼ぎ者が多く、彼らの送金は州の経済を支えることになった。出稼ぎで財を成した帰国者は「ガルフマン」と呼ばれ、社会的な威信を得るようになった。「Aadujeevitham」は湾岸戦争前、おそらくサウジアラビアへの出稼ぎが主流を占めていた1980年前後の物語だと思われる。

主人公ナジーブも、「ガルフマン」になり、妻子を楽させることを夢見て、家を抵当に入れてまでしてサウジアラビア行きの資金を捻出する。家族も彼を大々的に送り出した。ブローカーの話では、エアコン付き住居で暮らしながら工場で働くという比較的待遇のいい仕事とのことだった。だが、空港での手違いによりナジーブは砂漠の中の前時代的なヤギ牧場で働かされることになってしまう。雇い主のアラブ人はインド人労働者を人間だと思っておらず、罵声を常習的に浴びせかけ、暴力も日常茶飯事だった。そもそもナジーブはアラビア語が分からなかったし、アラブ人もインドの言葉が分からなかった。逃げようにも四方はどこまでも砂漠が続いており逃げられない。故郷に電話することすらできない。ナジーブは生き残るために泣く泣くそこで仕事をすることになる。サウジアラビアに着いたときのナジーブは好青年だったが、砂漠で過酷な仕事をする内に、彼の肌は黒く焼け、髪や髭は伸び放題となり、足を打たれて引きずるようになる。

ナジーブがヤギ牧場で働いていた期間は、果てしなく広がる砂漠の中でのどうしようもない閉塞感という、矛盾しながらも矛盾していない感情がよく伝わってきた。あまり動きはなかったものの、心に響くものがあった。ナジーブの働く牧場には既に一人、先輩のインド人労働者がいたが、彼とは出身地が異なり、意思の疎通があまりできなかった。よってナジーブはほとんど誰とも会話を交わさないまま長い期間を過ごす。しばらくすると彼は少しだけアラビア語も分かるようになっていた。

一緒にサウジアラビアにやって来た同郷のハキームと砂漠で意外な再会を果たしたことで、物語が動き出す。ナジーブ、ハキーム、そしてアフリカ人のイブラーヒームはアラブ人雇い主の隙を突いて脱走する。ただ、ナジーブは牧場で3年間過ごす内にそこで飼われているヤギやラクダに愛着を感じるようになっていた。地獄のような場所であったが、そんな場所にも彼は名残惜しそうな視線を走らす。この辺りの心情描写も素晴らしかった。

ただ、脱走のフェーズに入ってからは、どこかで見たようなシーンの連続であった。灼熱の砂漠の中、水分補給もままならないままひたすら歩き続ける3人。遙か彼方にオアシスを見るが、それは蜃気楼である。砂の中から大量の蛇が出て来て彼らを驚かせる。巨大な砂嵐がやって来て彼らを包み込む。砂漠の旅を描いた物語ではほぼお約束になっている出来事が続き、興が冷めていく。唯一救いだったのは、アフリカ人のイブラーヒームがやたらと親切だったことだ。ナジーブとハキームの道案内をしただけでなく、すぐに音を上げる彼らをひたすら励まし、苦しい中で常に自分よりも彼らを優先して行動していた。彼は真のリーダーであり、この映画の真のヒーローであると感じた。

何とか道路までたどり着いた後は、多少のスリルはあったものの、砂漠を生き抜いた期間の苦しみとは比べものにならないくらい大したことのないもので、完全に尻すぼみだった。

そもそも素朴な疑問として沸き起こってきたのは、なぜナジーブが牧場を脱走するときにラクダに乗って行かなかったのかということだ。彼は足を悪くしていたのだし、ラクダに乗って行けば楽だったのではなかろうか。もしアラブ人に見つかるのを恐れていたというのならば、夜の内だけでもラクダに乗って、後は乗り捨てればよかっただろう。

主演のプリトヴィーラージ・スクマーランは、ほとんどの時間を乞食のようなみすぼらしい姿で演技をする。まさに体当たりの演技である。中盤で彼が服を脱ぎ捨てるシーンがあるが、彼の身体は痩せ細っていた。これも役作りであろうか、それともCGであろうか。

この映画は新型コロナウイルスの世界的流行前に撮影が始まり、ロックダウンによって大きな影響を受けた。サウジアラビアが舞台の映画であるが、必ずしも同国に好意的な物語ではなかったためか撮影許可が下りず、砂漠のシーンはヨルダンとアルジェリアで撮影されたようである。

「Aadujeevitham」は、一財産を築くためにケーララ州からサウジアラビアへ渡った出稼ぎ労働者が、手違いから悪徳なアラブ人の下でこき使われることになり、そこから命からがら逃げ帰ったという実話を映画化した作品である。動きのない前半の方にむしろ映画的な味があり、動きのある後半は陳腐かつ尻すぼみであった。興行的には成功しており、見応えある作品には変わりがない。