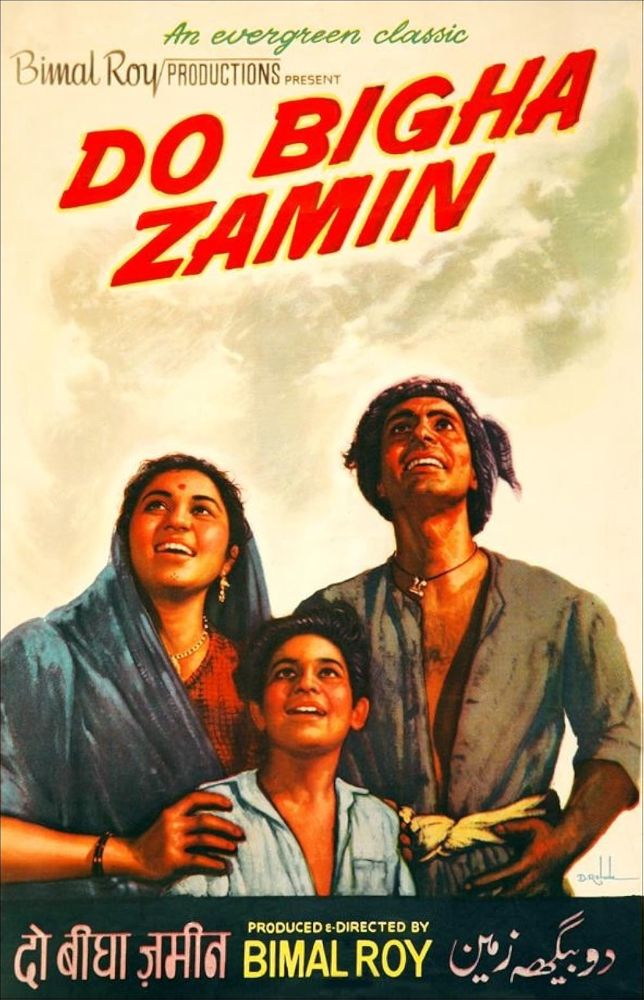

1953年1月16日公開の「Do Bigha Zamin」は、インド映画史に輝く不朽の名作のひとつに必ず数えられる作品である。農村と都市、地主と農民などの対立軸が描かれた社会主義的な映画で、歌と踊りを含んだ娯楽映画のフォーマットを維持しながら社会的なメッセージも込められている。題名は「2ビーガーの土地」という意味である。「ビーガー」とはインドの土地面積の単位であり、1ビーガーはおよそ0.6エーカー、つまり2ビーガーは1.2ビーガーとなる。1エーカーが大体サッカーグラウンドと同じ大きさだといえばイメージしやすいだろう。主人公の農民が所有していた土地を指している。

監督は1950年代から60年代にかけて多くの名作を送り出したビマル・ロイ。音楽監督はサリール・チャウダリー。「Do Bigha Zamin」の原作は、ラビンドラナート・タゴールのベンガル語詩「Dui Bigha Jomi」(1900年)とサリール・チャウダリーの短編小説「Rickshawalla」(1950年代初頭)だとされている。また、ヴィットリオ・デ・シーカ監督の「自転車泥棒」(1948年)に強い影響を受けているともされる。

キャストは、バルラージ・サーニー、ニルーパー・ロイ、ラタン・クマール、ナーナー・パルシーカル、ミーナー・クマーリー、メヘムード、ジャグディープ、ムラードなどである。

農民シャンブー・メヘトー(バルラージ・サーニー)の住む農村の地主タークル・ハルナーム・スィン(ムラード)は村に工場を建設し発展を呼び込もうとしていた。だが、シャンブーの所有する2ビーガーの土地を買い上げなければ工場は建てられなかった。そこでハルナームはシャンブーに土地を譲渡するように言う。シャンブーはハルナームに借金があり、それを帳消しにすると提案する。だが、シャンブーは先祖代々の土地を明け渡すことを潔しとせず断る。怒ったハルナームは翌日までに借金を返すように言う。シャンブーは借金の額を65ルピーだと計算し、家財や妻パーロー(ニルーパー・ロイ)の装飾品を売ったりして何とか工面する。だが、ハルナームに仕える会計士は借金の額を235ルピーだと言う。シャンブーには大金であった。裁判が行われ、裁判官はシャンブーに対し、3ヶ月以内に235ルピーをハルナームに支払わなければ彼の土地は競売に掛けられると判決を下す。

シャンブーはカルカッタに出稼ぎに行くことを決める。シャンブーは病気の父親ガングー(ナーナー・パルシーカル)、妻のパーロー、そして息子のカナイヤー(ラタン・クマール)を村に残して旅立つが、都会に興味津々だったカナイヤーが勝手に付いてきてしまった。カルカッタでシャンブーは全財産を盗まれ路頭に迷うが、リクシャーワーラーの仕事を見つけ、日銭を稼ぎ出す。カナイヤーも靴磨きのラールー・ウスタード(ジャグディープ)に指南を受け靴磨きを始め、父親を助け出す。

ところが、シャンブーは事故に遭って大怪我を負ってしまう。期日は刻一刻と迫っていた。カナイヤーは泥棒の少年と出会い、彼と一緒に泥棒をする。カナイヤーは罪悪感にさいなまれるが、金の時計を盗んだことで大金が手に入り、目がくらんでしまう。カナイヤーは50ルピーを父親の元に持ち帰るが、息子が泥棒をしたと知ったシャンブーは「もし母親が知ったら命を絶ってしまうだろう」と叱る。だが、その後カナイヤーはもう一度盗みを働いてしまう。

カナイヤーから手紙を受け取ったパーローはカルカッタへ向かう。だが、カルカッタで悪い男に出会い、部屋に閉じこめられそうになる。何とか逃げ出したパーローであったが、逃げる途中で自動車にはねられ重傷を負ってしまう。たまたま呼ばれたリクシャーワーラーがシャンブーであった。驚いたシャンブーは妻を病院まで運ぶ。母親が来たと知ったカナイヤーも病院に来た。命に別状はないとのことだったが、治療のために注射や輸血をしなければならず、そのためにはお金が必要だった。シャンブーは土地を守るために稼いだ金を妻の治療に費やす。

村ではシャンブーの土地は競売に掛けられ、ハルナームのものになってしまった。家に一人取り残されていた父親は追い出され、工場の建設が始まる。村に戻ってきたシャンブー、パーロー、カナイヤーは、かつて自分の土地だった場所に建つ工場を恨めしそうにながめる。せめて土だけでもと手に取ろうとするが、警備員にそれも許してもらえなかった。

1947年に英国から独立したインドは、ジャワーハルラール・ネルー初代首相のリーダーシップの下、近代化が推し進められたが、それは都市と農村の格差を拡大し、封建主義が残る農村に歪みを生んだ。「Do Bigha Zamin」はそんな現状を鋭く突いた作品である。

物語の舞台は農村と都市に分けられる。物語はまず農村から始まる。物語の発端も、地主が農村に工場を建てようとしたことにある。地主は地主で、地主制度の終焉を感じ取り、農村に発展をもたらそうとして工場建設を企画したのだが、農民たちにとって土地は全てであり、いかに地主の命令であろうとも、工場で仕事が得られようとも、簡単に明け渡すことはできなかった。ただ、どうもこの村ではほとんどの土地が地主のものになっており、多くの農民たちは地主の農地で働く小作人に零落していたように見える。その中で主人公のシャンブーは土地持ちの農民であり、それを誇りにもしていた様子がうかがわれる。

また、シャンブーは地主に借金をしていた。地主は借金帳消しを交換条件にシャンブーの土地を取り上げようとするが、シャンブーは頑強に抵抗する。そして何としてでも借金を返して土地を守ろうとする。土地に固執する農民のこのような態度は「小説の帝王」プレームチャンドの作品でもよく描かれるものである。だが、シャンブーの一家はほとんど文盲であった。唯一、息子のカナイヤーだけが学校で教育を受け、文字を読んだり計算をしたりすることができた。シャンブーは地主から借りた金の額を息子に計算させ、それを65ルピーだと算出して、それだけのお金を工面するが、地主付きの会計士はその額を235ルピーだと言う。無学の者が借金をすると、利子などの計算ができず、領収書をもらうという考えもなく、搾取されるだけ搾取されてしまうのが常である。結局、地主とシャンブーの係争は裁判沙汰になるが、判決は決してシャンブーにとって有利なものではなかった。彼に3ヶ月の猶予が与えられたものの、235ルピーを払わなければ土地を奪われてしまうことになったのである。

ここから舞台はカルカッタに移る。シャンブーが出稼ぎのためにカルカッタに出たのだ。シャンブーはベンガル語を解しておらず、彼の農村はビハール州辺りにあることが予想された。シャンブーがカルカッタに行くのは初めてで、自動車、バス、路面電車が行き交う大都会に右往左往する。しかも、息子のカナイヤーが勝手に付いてきてしまうというハプニングもあった。シャンブーは最初の晩に有り金を全て盗まれ、早速カルカッタの洗礼を受ける。リクシャーワーラーとして日銭を稼ぎ始めたシャンブーであったが、事故に遭って大怪我を負う。カナイヤーもとうとう泥棒に手を染めてしまう。

「Do Bigha Zamin」は基本的に都会をモラルの廃れた場所として描く。シャンブーは職を探して道行く人に話しかけるが、誰もまともに会話をしてくれない。時間に追われ他人に感心がない都会特有の冷たさが映し出される。だが、中には親切な人もおり、シャンブーがリクシャーワーラーの職に就けたのもそのような親切な人々のおかげだった。では、都会との対比において農村が理想郷として描かれていたかといえば、そういうわけでもない。そもそもシャンブーは地主との間にトラブルを抱えて出稼ぎに出たのだった。ただ、やはり農村も悪い人ばかりではない。地主の妻も非常に親切な人であり、シャンブーの妻パーローにお金を貸してあげてもいた。

結末は悲しいものだ。交通事故に遭ったパーローの命は助かったものの、シャンブーの土地は奪われ、そこに工場が建ってしまった。シャンブーはその土地の土を持ち帰ろうとするが、それすらも許されない。土地から切り離されたシャンブー一家は今後どうなるのであろうか。映画はその解答を提示していない。

シャンブー役を演じたバルラージ・サーニーやパーロー役を演じたニルーパー・ロイは当時の著名な俳優たちである。現代の視点から見ると舞台劇っぽさも残っているように見えるが、当時としてはリアルな演技に含まれると思われる。地主妻役としてゲスト出演していたミーナー・クマーリーも当時の大スターだ。ただ、「Do Bigha Zamin」でもっとも興味を引かれたのが子役俳優たちの名演である。カナイヤー役のラタン・クマール、ラールー・プラサード役のジャグディープなど、大人顔負けの自信に満ちた演技をしており、驚かされた。

おそらく「自転車泥棒」の影響であろう、カルカッタのシーンは実際に当地でゲリラ的に撮影が行われたという。当時としては斬新な撮影方法だったとされている。シャンブーがリクシャーを引いて走るシーンには疾走感があった。

「Do Bigha Zamin」は、巨匠ビマル・ロイ監督の傑作のひとつであり、独立インドの映画として初めてカンヌ映画祭で国際賞を受賞した作品でもある。娯楽映画でありながら、独立後のインドが抱えつつあった矛盾を突く鋭い視点もあり、インド映画にパラレルシネマの潮流をもたらした功績も評価されている。必見の映画である。