ヒンディー語の文法書では、必要表現、当然表現、強制表現として、「चाहिए」「होना」「पड़ना」の3点セットが出て来る。「子供は学校に行く」という文章を、必要表現、当然表現、強制表現を使って変えてみると、以下のようになる。

- बच्चों को स्कूल जाना चाहिए।

子供は学校に行かなくてはならない。【必要】 - बच्चों को स्कूल जाना होता है।

子供たちは学校に行くものである。【当然】 - बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है।

子供たちは学校に行かざるをえない。【強制】

意味上の主語(後置格)には後置詞「को」が付いて動詞の活用に影響を及ぼさなくなり、代わって目的語が文法上の主語になって、その性と数が動詞の活用に影響を及ぼすようになる点は、ヒンディー語の文法特有のややこしい点であり、初学者泣かせである。

さらに初学者泣かせなのは、文法上の主語になった目的語の性と数が動詞の活用に影響を及ばさない例もあることだ。たとえば「あなたはお菓子を食べざるをえない」という文章をヒンディー語にすると以下の3つのパターンが考えられ、どれも間違いではない扱いになっている。

- आपको मिठाइयाँ खाना पड़ता है।

- आपको मिठाइयाँ खानी पड़ती है।

- आपको मिठाइयाँ खानी पड़ती हैं।

ところで、あまり一般的な文法書では触れられていないのだが、実はこれら以外にも必要、当然、強制を表現する言い方がヒンディー語にはある。それは「なる」という意味の基本動詞「बनना」を使った言い方である。たとえば「पर्टी तो बनती है」があるが、これは「パーティーは行わなければならない」「パーティーをして当然だ」というような意味になる。何かおめでたいことがあった人に対してこのフレーズを使うことが多い。インドではおめでたいことがあった人が喜びを皆に分け与えるという考え方があり、パーティーを開くのはおめでたい当事者になる。名詞の後に「~は」という意味の助詞「तो」が必ず入るように思われる。英単語の「party」を借用した「पर्टी」は女性名詞なので、動詞は女性形になる。

「Bhoothnath Returns」(2014年)には「Party To Banti Hai」という曲があった。サビの部分ではほとんど「पर्टी तो बनती है」しか歌っていない。

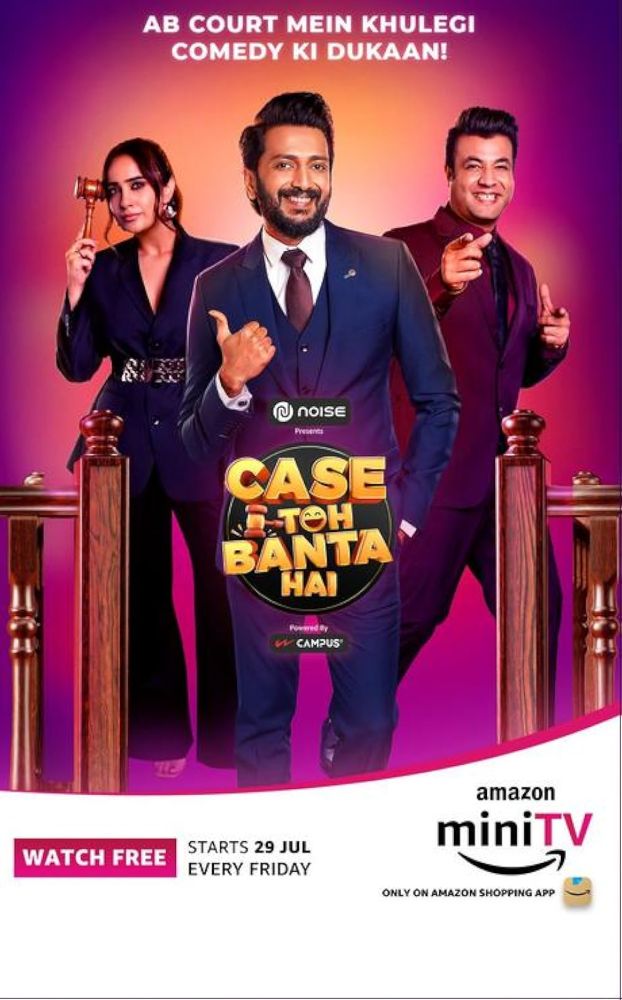

「Case Toh Banta Hai」というウェブ番組もあるが、これも同じ表現が使われている。「Case」とは「訴訟」の意味で、「訴訟になって当然だ」みたいな意味になる。

この表現の主語となるべき名詞の部分には動名詞も使える。「Vicky Vidya Ka Woh Wala Video」(2024年)の「Mere Mehboob」では、サビの部分で「तेरा तड़पना तो बनता है」と歌われている。これは「あなたがもだえ苦しむのは決まったことよ」「あなたがのたうち回るのは当然よ」みたいな意味になる。

ただし、全ての場面で「चाहिए」などと置き換え可能かというとそういうわけでもなさそうだ。たとえば「インドは中立の道を歩まなければならない」のような格式張った文章にこの表現を使おうとするとしっくり来ない。この表現ともっとも相性のいいのはやはり「पर्टी तो बनती है」のようなくだけた場面での使用であり、他にも「एक कॉफ़ी तो बनती है(コーヒー1杯おごってもらわないと)」や「एक सेल्फ़ी तो बनती है」(1枚ぐらい自撮りしてもいいよね)」などの用例を見ると、どうも発話者と聞き手との関係性が重要なように感じる。「~してちょうだいよ」みたいなニュアンスが含まれているからだ。おそらくヒンディー語にとって比較的新しい表現であり、今後時間を掛けて文法な位置づけが整理されてくるのではないかと思われる。