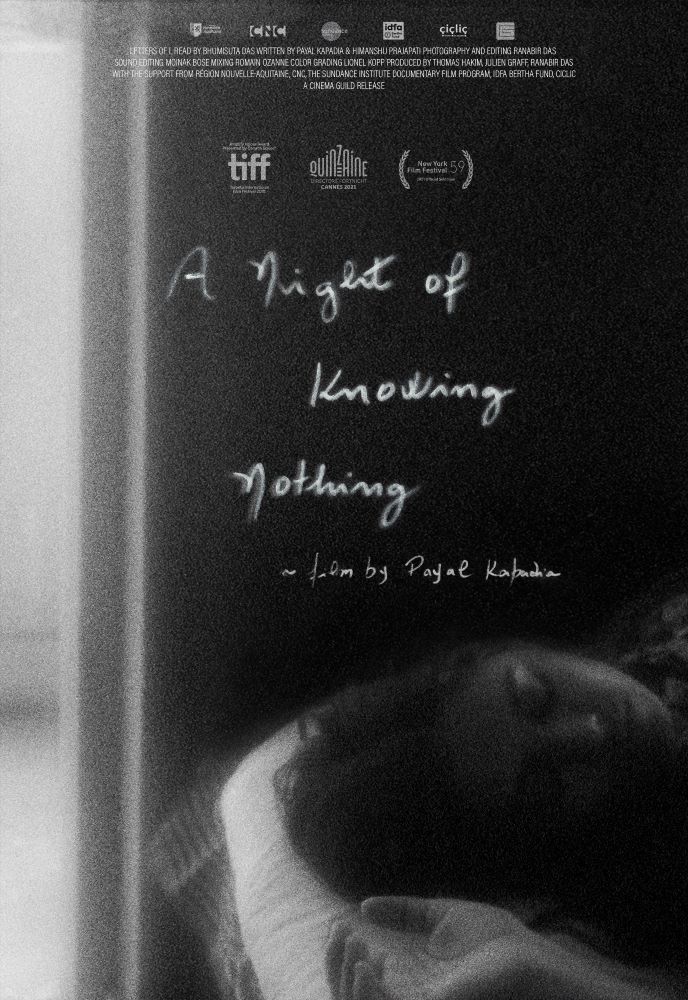

パーヤル・カパーリヤーは2024年のカンヌ映画祭でグランプリを受賞したことで一躍有名になったインド人女性映画監督である。受賞作品は「All We Imagine as Light」(2024年/邦題:私たちが光と想うすべて)であったが、なにも彼女の才能がそのとき初めて認められたわけではない。2017年には彼女の短編映画「Afternoon Clouds」(2015年)がカンヌ映画祭で上映されているし、前作「A Night of Knowing Nothing」は2021年7月15日にカンヌ映画祭でプレミア上映され、「黄金の眼」賞、つまり最優秀ドキュメンタリー映画賞を受賞している。カンヌ映画祭に育ててもらっている監督だといえる。

カパーリヤー監督にとって初の長編映画となる「A Night of Knowing Nothing」は、「何も知らない夜」の邦題と共に2023年の山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映されたため、日本でも既に紹介されていた。しかも彼女はこのときこの作品でインターナショナル・コンペティション部門の最高賞「ロバート&フランシス・フラハティ賞」を受賞した。その後、2024年のあいち国際女性映画祭でも上映されたため、それを鑑賞することができた。2024年9月8日のことである。

一般的にこの映画は「ドキュメンタリー映画」に分類されている。だが、実際に観てみたところ、純粋なドキュメンタリー映画ではなく、擬似的なドキュメンタリー映画、いわゆる「モキュメンタリー映画」だと感じた。さらに細分化するならば、「ファウンド・フッテージ映画」と呼ばれているジャンルだ。マハーラーシュトラ州プネーに位置し、映像芸術分野の人材育成を担うインド映画テレビ学校(FTII)の倉庫から見つかった、「L」という頭文字の映像作家による作品という体裁になっている。もちろん、「L」は架空の存在であり、この作品を撮ったのはカパーリヤー監督自身に他ならない。「L」という頭文字に深い意味もなさそうである。ちなみに、カパーリヤー監督はFTII映画学部監督コース卒である。カンヌ映画祭で上映された「Afternoon Clouds」は、彼女がまだFTIIの3年生だったときに作った作品だ。

また、「A Night of Knowing Nothing」は自伝的な作品にもなっている。この映画は、2015年にFTIIの校長(Director)にガジェーンドラ・チャウハーンが就任し、学生たちがそれに抗議するところから始まるが(後述)、カパーリヤー監督はFTII生時代に実際にその抗議活動を主導した人物の一人であった。

その後、FTIIのみならず、インド各地で起こった実際の事件が、「L」が撮影し編集したとされる映像に、「L」が恋人に宛てて書いた手紙を読み上げるナレーションを重ねるという形で、ほぼ時系列に沿って語られていく。それらの映像やナレーションに一貫しているのは、2014年の下院総選挙で圧勝し、以来インドの政治を牛耳っているナレーンドラ・モーディー首相と彼の率いるインド人民党(BJP)、それに同党の支持母体となっている民族義勇団(RSS)、そしてこれらの個人や組織を突き動かす原動力になっているヒンドゥトヴァ、いわゆるヒンドゥー教至上主義が、インド各地の大学を急速に右傾化している現状に対する批判である。

「A Night of Knowing Nothing」は2015年から2020年までのインドの社会や世相に根ざしたハイコンテクストな映画であり、この映画の完全な理解のためには当時のインドで何が起こっていたのかを予め知っておく必要がある。その文脈を無視しては、この映画を正確に読み解くことは不可能だ。よって、ここではこの映画で触れられている出来事についてひとつひとつ簡潔に解説をしていく。

まずは何より、2014年の下院総選挙でBJPが圧勝し、国民会議派(INC)に代わって政権与党になったこと、そしてそれまでグジャラート州首相を務めていたナレーンドラ・モーディーが首相に就任したことが全ての始まりになる。モーディー首相は、任期中にグジャラート州の高度経済成長を達成し、高い決断力と実行力で知られたカリスマ政治家であったが、同時に、2002年のグジャラート暴動時に起こったイスラーム教徒虐殺の影が付きまとっていた。首相として、ヒンドゥー教至上主義に則った宗教少数派抑圧政策をインド全国で推し進めることが不安視されていたのである。この政治状況や社会状況が「A Night of Knowing Nothing」の時代背景になっている。

物語は、観客がこの時代背景について既知である前提で進んでいく。映画の中で当時の状況がいちいち丁寧に説明されることはない。ましてや一般的なドキュメンタリー映画のように、当事者や関係者のインタビュー映像が差し挟まれるわけでもない。カンヌ映画祭で上映されたために世界中の観客の目に触れることになったが、元々、非インド人を観客に想定した映画ではなかったのではなかろうか。インドの現状を世界に知らしめる目的で作られたというよりも、同時代を共有した同年代くらいの観客との語らいを求めているようだ。雰囲気は「同窓会」に似ていた。

さて、モーディー政権樹立後の2015年にFTIIの校長にガジェーンドラ・チャウハーンが任命された。FTIIをはじめインド全国の国立教育機関のトップは時の政権与党によって任命される。彼の校長就任が学生たちの抗議運動を引き起こしたのだが、彼の何が問題だったかというと、BJP党員だったことである。チャウハーンはTVドラマ「Mahabharata」(1988-90年)でユディシュティラ役を演じたことで知られる俳優であるが、それ以外で特に目覚ましい功績があった人物ではない。確かに歴代の学長に比べると役不足の感は否めない。学生たちは、BJP党員のチャウハーンがFTIIを右傾化する使命を負って校長に抜擢されたのではないかと疑い、この人事に抗議の声を上げたのだった。FTII当局は抗議活動をする学生たちに対して警察を使って厳正な対処を行った。抗議活動を主導したカパーリヤー監督も奨学金を停止されるなどの処分を受けた。

次に語られるのはローヒト・ヴェームラーの自殺だ。ローヒトはハイダラーバード大学(UoH)の博士課程に在籍する学生だった。彼はダリト(不可触民)学生の組織であるアンベードカル学生協会(ASA)の一員であり、当初は彼自身もダリトだと考えられていた。だが、その後の調査により、実際には「その他の後進階級(OBC)」所属でダリトではないことが分かった。それでも、2016年1月17日に彼が自殺したとき、それは「ダリト学生の自殺」としてセンセーショナルに報じられた。自殺の理由は、大学当局に対して問題提起をしたことで奨学金を止められ、寮から追い出され、そして停学になったからだとされた。彼はBJPの学生組織である全インド学生会議(ABVP)と対立していたともされている。彼の自殺はインド全国で大きな波紋を呼び、学生による抗議活動を引き起こした。映画中では言及されていないが、この問題が起こったときのUoHの学長(Vice Chancellor)は、BJPと強い人脈を持つとされるアッパー・ラーオ・ポディレだった。

FTIIとUoHの学生運動が語られた後、かなりの時間を費やして取り上げられているのは、「レッド・キャンパス」の異名を持つ左翼の牙城ジャワーハルラール・ネルー大学(JNU)の学生運動である。JNUはデリーにある名門の大学院大学であり、貧しい地域から来る学生が多かったこともあって、昔から学生運動が盛んだった。ただ、他の大学と同じく、このときの学長マーミダーラ・ジャガデーシュ・クマールもRSSに近い人物とされており、就任直後からこの人事には疑問が呈されていた。JNUの場面で特にフォーカスされているのは、2016年の扇動事件と2020年の暴徒乱入事件だ。2016年、キャンパス内で学生たちが反政府的なスローガンを連呼する事件があり、このとき学生自治会の会長をしていたカナイヤー・クマールなど、学生政治家たちが逮捕された。2020年には、武装した覆面集団がキャンパスに乱入し、学生たちに暴行を働くという事件があった。後にこの集団のメンバーはヒンドゥー教過激派だったことが分かり、全国で大規模な抗議活動を引き起こした。

2020年のJNU暴徒乱入事件の前には、デリーのジャーミヤー・ミッリヤー・イスラーミヤー(JMI)に警察が突入して、抗議に参加する学生たちを逮捕するという事件もあり、これについても映画では言及されていた。JMIの学生たちが抗議していたのは、当時国会で可決された市民権法改正であった。この改正は、2014年までにアフガーニスターン、バングラデシュ、パーキスターンからインドに移住した者に市民権を与えるというものだったが、イスラーム教徒が適格者から一律に除外されたことで、イスラーム教徒に対する差別だとして大規模な抗議活動を引き起こした。JNUでは同じ頃に寮費の値上げが行われたため、JNUの学生たちは市民法改正への抗議と共に寮費値上げ反対の運動を行った。

「L」は、デリーの学生たちによる抗議活動に参加したことになっている。おそらくこの市民権法改正に対する抗議活動がデリーを席巻していた頃の映像だったのではないかと思う。また、ナレーションにより、JNUの学生運動がFTIIの学生に大きな影響を与えたことも認めている。

このように、「A Night of Knowing Nothing」ではインド各地の大学で起きた事件および抗議活動が「L」の視点から語られる。ただ、それだけではなく、たとえば、2017年に起きたガウリー・ランケーシュ暗殺事件や、2018年に起きたカトゥアー強姦殺人事件についても触れられていた。

ガウリー・ランケーシュは週刊誌「ガウリー・ランケーシュ・パトリケー」の編集長であり、ヒンドゥトヴァ批判論者として知られていた女性だった。2017年9月5日、ガウリーは自宅前で3人の刺客に撃たれて死亡した。刺客は逃走し、逮捕されなかった。カトゥアー強盗殺人事件は、2018年にジャンムー&カシュミール州(当時)のカトゥアーで起きた。8歳のイスラーム教徒の少女アースィファー・バーノーが、7人の男性によって誘拐され、集団強姦され、殺害された。主犯格は地元のヒンドゥー教寺院の僧侶だった。どちらの事件もBJP関係者の関与が疑われている。

「A Night of Knowing Nothing」で使われる映像は、実際にカパーリヤー監督が現場で撮ったものも含まれているだろうが、いくつか記録映像もあった。たとえば、警察が学生たちを棒で叩く様子を捉えた監視カメラの映像はJMI警察突入事件のときのものだ。わざわざ俳優に演技をさせて創り上げた映像が含まれているかどうかは不明である。これらをつなぎ合わせ、「L」のナレーションを載せて、モキュメンタリー映画に仕立てあげている。先に述べたように、カパーリヤー監督の自伝的な作品になっているが、決してランダムに出来事を並べただけではない。そこには意味があり、それらの映像の根底を流れる共通したメッセージおよび総体として浮かび上がる主張を読み取るならば、それは、2014年以来中央政府を支配し、ヒンドゥトヴァを全国の教育機関に浸透させようとし、宗教少数派を弾圧するBJP、RSS、そしてナレーンドラ・モーディーへの厳しい批判的眼差しである。

最後に、インドの詩人アーミル・アズィーズの詩が引用される。アーミルはJMI警察突入事件に抗議し、「Sab Yaad Rakha Jayega(全ては記憶されるだろう)」という自作の詩をエネルギッシュに朗読する動画をYouTubeにアップした(参照)。これがネットでバズった上に、その英訳である「Everything will be remembered」が、ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズによって朗読されたことで世界的に有名になった。アーミルのその抗議に共鳴したカパーリヤー監督も、モーディー政権時代に起こったことは、いくら後から「修正」されようとも、その真実の姿と共に永遠に記録されるだろうと声を上げている。そこには、映像という媒体に対する彼女の強い信頼感やプライドが見え隠れする。

ただ、カパーリヤー監督の眼差しは、政府当局のみならず、自分自身や、共に抗議活動を行ってきた仲間たちにも自己批判的に向けられるのがユニークである。「L」と恋人は、カースト制度などの古い因習に反対する仲間であった。だが、いざ結婚しようとしたとき、カースト制度に囚われた家族の反対に遭い、それを覆すことができなかった。「L」はデリーで学生の抗議活動に参加するが、そこで女性警官たちと対峙し、制服を着ていないときの彼女たちのことを考えてしまう。イタリアの映画監督ピエル・パオロ・パゾリーニは、学生運動に参加する学生たちが実のところブルジョアで、彼らを抑え付けようとする警官たちこそがプロレタリアートだと喝破したが、「L」はパゾリーニを引き合いに出し、自分たちの戦いが果たしてどこまで正しかったのかと問い直す。そして、かつて学生運動を共に戦った仲間たちが、それぞれの人生を歩み始め、批判の対象としていたはずの社会に溶け込まれていくことへの寂しさも婉曲的に表現されていた。

題名の「何も知らなかった夜」とは、おそらくまだ抗議活動に参加したてで抗議の対象がどんなものか分からなかった頃の自分について言っているのだと思われる。FTIIの学生だった「L」は恋人と抗議活動に参加し、夜、スクリーンに映し出される映像を観ていた。いつしか暗闇の中で二人はキスをした。また、恋人との結婚を妨害され彼と会えなくなった「L」は、嫌なことを忘れるためにパーティーへ行って踊る。カパーリヤー監督の思い出に残る、まだ政治的に覚醒していなかった頃の楽しかった夜のことを指した題名なのではないかと感じる。そこには、無知だった自分に対する叱責の念よりも、純粋で素直な憧憬を感じずにはいられない。

言語は、ヒンディー語、英語、ベンガル語のトリリンガルである。おそらく「L」はベンガル人という設定である。「L」は基本的にはヒンディー語で話すのだが、感情が高ぶってくると、時々ベンガル語が出る。ちなみに、カパーリヤー監督自身はベンガル人ではない。字幕では言語の切り替わりによるニュアンスの変化が表現できていなかった。

「A Night of Knowing Nothing」は、ドキュメンタリー映画の新しい可能性を示す作品だ。自分で撮影したと思われる事件現場の映像と記録映像を組み合わせた自伝的な映像作品でありながらも、フィクションやモキュメンタリーの要素を入れ、架空の「L」が恋人に宛てた手紙を読み上げる形式を採って、無味乾燥になりがちなドキュメンタリー映画に叙情を込めることに成功した。一方的な思想の発信に留まらず、自分の行いを振り返り考えることもしている。感覚としては、小説やグラフィックノベルを読んでいるのに近かった。1970年代から90年代に掛けて活躍したパラレルシネマの旗手マニ・カウル監督の影響も感じた。時代の記録としても貴重だし、映像作品としても非常に完成度が高い。ただ、インドの時事に疎い観客を容易に寄せ付けないハードルの高さはある。山形国際ドキュメンタリー映画祭で最高賞に輝いたのはいいが、失礼ながら、本当に隅々まで正確に内容を理解した審査員による評価だったのか、疑問が残る。「A Night of Knowing Nothing」で言及された数々の事件を知っている日本人は、かなりマニアックなインド・ウォッチャーでなければならないからである。