4.0

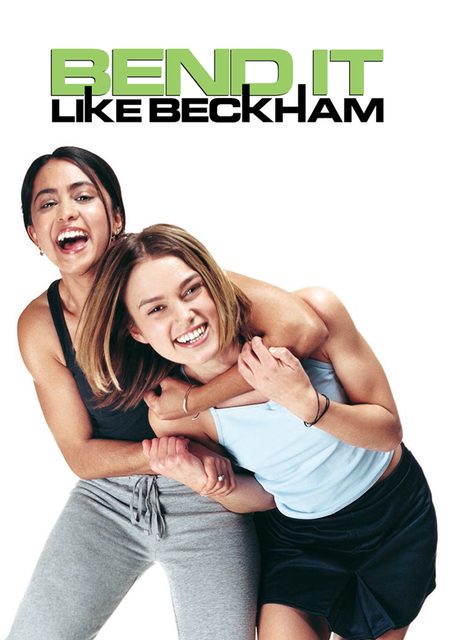

今日は夜からPVRナーラーイナーに「Bend It Like Beckham」を見に行った。この映画はイギリス在住のインド人女性監督グリンダル・チャッダーが作った英語の映画で、僕が勝手に名付けた「ヒングリッシュ映画」の一種と分類することができるが、一般的には英国映画の分類となっているようだ。海外に住むインド人の生活ぶりと、女子サッカーを題材とした映画で、インドで公開され始めたのは最近だが、今年の4月からFIFAワールド・カップに合わせて世界各地で公開されていた。英国での公開日は2002年4月12日。日本では「ベッカムに恋して」という邦題で2003年4月9日から公開された。

ロンドンの閑静な住宅街に、パンジャーブ人の一家が住んでいた。お父さん(アヌパム・ケール)は警察官、お母さんは保守的で敬虔なスィク教徒。その家には2人の娘がおり、長女のピンキー(アルチー・パンジャービー)はファッションが好きで、フィアンセとの恋愛に燃える女の子、そして次女のジェス(パルミンダル・ナグラー)は全く正反対の性格で、デヴィッド・ベッカムを崇拝し、自身もサッカーをプレイするのが大好きなスポーツ少女だった。もちろんお母さんはジェスがサッカーばかりして全然女の子らしい性格でないのを嘆いていた。 ある日、ジェスが公園でいつものように近所の男の子たちとサッカーをして遊んでいると、女子サッカー・チームに所属しているジュレス(ケイラ・ナイトリー)がジェスの才能を見抜き、彼女をチームにスカウトする。女子サッカー・チームのコーチ、ジョー(ジョナサン・リース・マイヤーズ)もジェスを認め、こうして彼女は女子サッカー・チームの選手となる。ジェスは他のチームとの対抗試合でも活躍し、頭角を現す。ジェスとジュレスは親友となり、一緒に練習に精を出していた。 しかしジェスは家族の承諾を得られないままサッカー・チームに入ってしまったので、いつも内緒で出掛けては練習をしていた。ただ、お父さんだけは、自分も過去にクリケット選手を夢見ていたが諦めたことがあり、ジェスには諦めずに自分のやりたいことを貫いてもらいたかった。一方、お母さんはジェスにパンジャーブ料理を教え込んでなんとか女の子らしい女の子にしようと努力する。お姉さんのピンキーはフィアンセとの結婚が決まり、幸せの絶頂にあった。 次第にジェスとジョーは惹かれあった。ところがジュレスもジョーのことが好きだった。こうしてジェスとジュレスの間に亀裂が生じる。しかしチームは順調に試合を勝ち進み、決勝戦まで出れることになった。ところが、運悪くその日はジェスのお姉さんの結婚式当日だったのだ。 いくら決勝戦があるとは言え、お姉さんの結婚式を欠席することは許されない。ジェスは仕方なく決勝戦出場を諦め、サッカーに対する情熱も冷めてしまう。ジェスは部屋中に貼ってあったベッカムの写真を全て取り除いた。 結婚式当日そして決勝戦当日、ジェスはサーリーに身を包み、姉の結婚の儀式に付き添っていた。しかしお父さんはジェスにこっそり言う。「今やらなかったら一生後悔することになる。結婚式は夜通し続いて、大勢の人が来ているからお前が1時間2時間いなくなっても分からない。行って来い」ジェスはお父さんに抱きつき、友達の自動車に乗って試合会場へ向かう。ジェスは車の中でサーリーを脱ぎ、試合服に着替える。 既に試合は半分を過ぎていた。ジェスのチームは先制されて負けていた。ジェスは早速チームに合流する。ジェスが加わったチームは勢いを盛り返し、同点に追いつく。そして後半終了間際、ジェスはゴール前でファールをもらい、フリーキックのチャンスを得る。ゴールの前に壁となってたちはだかる選手。ジェスの目にはそれが一瞬自分の家族のように見えた。ジェスは思いっきりボールを蹴る。ボールはベッカムの蹴ったワンダフルシュートのようにきれいに弧を描き、壁を避け、ゴールキーパーとは反対方向に曲がってネットの中に飛び込んだ。その瞬間試合が終了し、ジェスたちのチームは優勝した。ジェスとジュレスも友情を取り戻す。 その試合を見ていたスカウトがジェスとジュレスの才能を認め、彼女ら2人にアメリカの名門女子サッカー・チーム留学の奨学金を用意してくれた。ジェスはこっそり結婚式会場に戻り、結婚式が一段落した後に家族にその話を打ち明ける。最初は勝手に結婚式を抜け出してサッカーの試合に出ていたことを知ってジェスの家族は怒るが、ジェスの熱意に負け、とうとうアメリカ留学を認める。 ジェスとジュレス、2人の旅立ちの日、空港には2人の家族と、コーチのジョーが見送りに来ていた。ジョーとジェスは最後にキスを交わす。そこへなんとベッカムが通りがかる。しかしジェスはベッカムに目もくれず、ジョーとキスし続けるのだった。

主人公がインド人であることを除けば、非常にスタンダードなスポーツ映画だった。しかし主人公がインド人であるがゆえ、文化の衝突というか、人種の衝突というか、アジア的モラルがブラックユーモアにもなり、欧米文化への軽い警鐘にもなっていて、映画をユニークなものにしていた。この辺は在英インド人監督が自分のルーツをうまく利用したということだろう、見終わった後はスッキリする、いかにもインド映画らしい娯楽映画だった。

先日見た「Everybody Says I’m Fine!」(2002年)は割とインド人英語だったのだが、この映画の英語は当然のことながらコテコテのイギリス英語だった。ほとんどのインド人もきれいなイギリス英語をしゃべっていた。はっきり言って僕はインド人英語にさらされて生きているので、イギリス英語が耳に入って来にくい。だが、ストーリー自体は分かりやすかったので、理解不能状態には陥らなかった。