ソーナー・モハーパトラはオリシャー州生まれの歌手で、ヒンディー語映画でも「Delhi Belly」(2011年)の「Bedardi Raja」や「Fukrey」(2013年)の「Ambarsariya」などでプレイバックシンガーを務めている。夫は音楽監督のラーム・サンパトである。ますらお振りの歌い方を得意とする女性シンガーであり、ラター・マンゲーシュカル型のソプラノ声が好まれるインドにおいて、独自の地位を確立している。また、彼女は歯に衣着せない発言でも知られており、スーパースターであるサルマーン・カーンも批判し、物議を醸している。男性中心社会であるインドの音楽界において、女性音楽家の地位向上のためにも奮闘している。

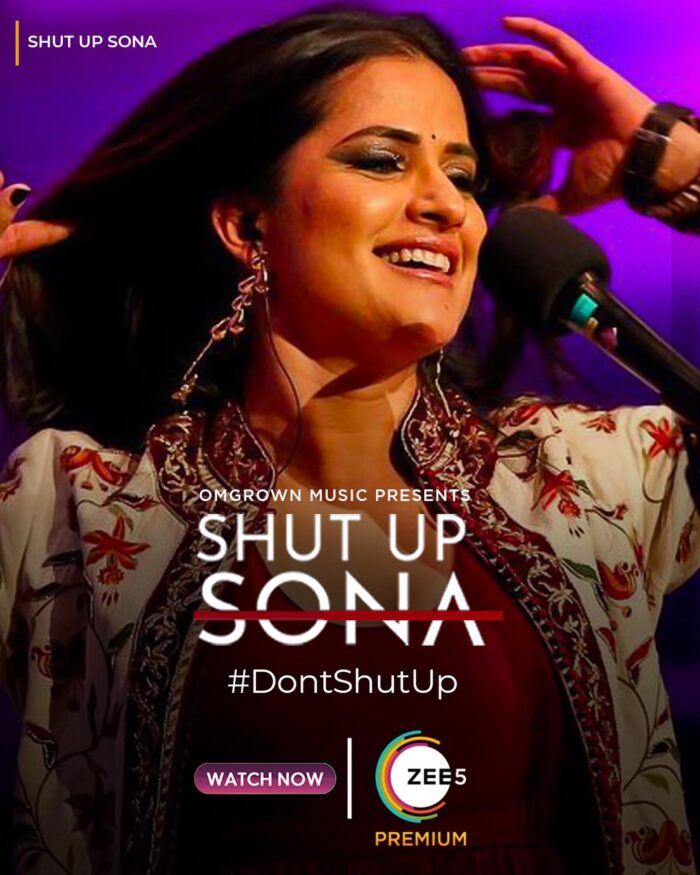

そんなソーナーの苦闘を追ったドキュメンタリー映画が「Shut Up Sona」である。2019年10月21日にムンバイー映画祭でプレミア上映され、2022年7月1日からZee5で配信開始された。監督は新人のディープティー・グプターである。

ドキュメンタリー映画にも様々な手法があるが、「Shut Up Sona」は、ごく近しい身内が撮影した映画だと感じた。夫との会話など、ソーナーのプライベートなスペースにまで踏み込んで彼女の言動を記録していたからである。ソーナー自身がプロデューサーを務めており、むしろ彼女が監督を雇って撮らせたと表現した方が適しているだろう。また、ドキュメンタリー映画にしては明確なストーリーがあり、わざとらしい感情の発露があり、フィクションに感じられる部分もあった。ある程度の台本があったのではないかと思われる。

それでも、ソーナーの生き様は一貫しており、彼女が立ち向かう相手もぶれていない。それは男性中心社会である。特に、女性アーティストの扱いが低く、彼女は男女とも平等に扱うように世間に訴え続けている。

コンサートなどのためにインド各地を巡る彼女をカメラが追うが、その中で彼女がよく訪れていたのが、中世の女性詩人ミーラーバーイー関連の史跡である。ミーラーバーイーは王族の出身ながら、全ての呪縛をかなぐり捨てて、クリシュナ神へのバクティ(信愛)に身を捧げた女性だ。ソーナーは自身をミーラーバーイーと重ね合わせ、彼女が彼女であろうとしたがために周囲から受けた受難に共感する。

映画の中で中心的に取り上げられていた論争は、彼女が歌い出演したPV「Tori Surat」を巡るものであった。映像は以下のものである。

この歌は中世の才人アミール・クスローが作ったとされるもので、カッワーリーで歌われる歌のひとつである。クスローが、自分の師匠であるスーフィー聖者ニザームッディン・アウリヤーへの愛情をシンプルな言葉で歌っている。言わば、宗教賛歌の部類に入る歌である。この歌を、露出度の高い格好で歌い、宗教的な感情を傷付けられたということで、スーフィー団体から訴えられたのである。だが、これを女性差別と受け取ったソーナーは一歩も引かず、弁護士を雇って対抗する。

この出来事のみならず、彼女の言動は常にインド人保守層から批判を浴び、殺人やレイプの脅迫を受けることも少なからずあった。それでも豪気な性格の彼女はめげずに己の道を突き進む。

それを静かに支えるのが夫のラーム・サンパトである。ソーナーが中心の映画だったが、どちらかと言えば、ラーム・サンパトの人となりが垣間見られたのが面白かった。斬新な音作りをする音楽監督だが、プライベートでは意外に物静かな人物で、激しい気性の妻を健気に支え続けていた。もしかしたらとても気の合う夫婦なのかもしれない。

映画のハイライトは、デリーのニザームッディン・アウリヤー廟で、ソーナーがカッワールたちと音楽について語り合うシーンではなかろうか。ニザームッディーン・アウリヤー廟にはアミール・クスローの墓もあり、カッワーリーの総本山である。毎週木曜日の夜にはカッワーリーの演奏があり、聖者の命日になると大規模な音楽会が催される。だが、ここで女性のカッワールが歌うことは許されたことがない。男女平等の闘士であるソーナーは、なぜ女性は歌ってはいけないのかと噛みつく。パーキスターンには、アービダー・パルヴィーンという著名な女性カッワールもいる。だが、ニザームッディーン廟のカッワールたちは、明確な理由は述べず、伝統的にそうなっていると答えるだけだった。ただ、ソーナーは会話の中でカッワールたちと共に歌うことはでき、歌を通してカッワールたちと少しだけ心を通わせることができた。完全な解決にはなっていなかったが、和やかに終わってホッとした。

「Shut Up Sona」はいくつかの映画祭で上映され高い評価を得ているドキュメンタリー映画だ。主役であるソーナー・モハーパトラがいかに音楽の世界において男性中心社会に抑圧され、それに果敢に立ち向かってきたかが、かなりプライベートな視点から描かれる。ただ、ソーナー自身がプロデューサーを務める映画でもあり、多少は差し引いて考える必要もあるだろう。ヒンディー語映画界の人気音楽監督であり、彼女の夫でもあるラーム・サンパトの人となりもついでに分かる映画でもある。